ユーフォルビア・ダイアモンドフロスト pic.twitter.com/R1jlT6InUe

— 海風 (@amami_kaihu_so) November 1, 2022

いろいろな呼び方があって和名もユキハナソウ、白雪姫など、さまざま。

一見白い花びらのように見えるのは苞葉(花芽を包む葉)花びらの集まりの中心に本当の花がある。

ユーフォルビア・ダイアモンドフロスト pic.twitter.com/R1jlT6InUe

— 海風 (@amami_kaihu_so) November 1, 2022

いろいろな呼び方があって和名もユキハナソウ、白雪姫など、さまざま。

一見白い花びらのように見えるのは苞葉(花芽を包む葉)花びらの集まりの中心に本当の花がある。

名瀬港長浜地区 植栽

タコノキ(蛸の木、露兜樹、学名Pandanus boninensis)は、タコノキ科の常緑高木。雌雄異株。小笠原諸島の固有種。海岸付近で生育する。※種名boninensisは、小笠原諸島 (※英名 Bonin Islands) に由来する。

※19世紀の太平洋は「捕鯨船の時代」といわれるほど捕鯨活動が盛んで、ハワイ、ニュージーランドに並び、小笠原諸島は欧米の捕鯨船団に人気の海域でした。人が最初に定住したのは、江戸時代後期の1830年、欧米人と太平洋諸島民でした。その後、江戸幕府や明治政府の調査と開拓によって、1876年に日本領土となりました。小笠原諸島は無人島であったため、「ぶにんのしま」と呼ばれました。英語圏では、小笠原諸島のことを「ボニンアイランド(Bonin Island)」と呼びます。その名の由来は、ぶにん→Bunin→Boninと言われています。(母島の歴史|東京都環境局 東京の自然公園のサイトより)

サンス(セ)ベリアの実。

— 海風 (@amami_kaihu_so) October 28, 2022

トラノオのことだと知ったのはネットを始めてから。

花を見たのも、芳香があるのを知ったのもそのあと。

今回、初めて実を見ました。 pic.twitter.com/D1YpdT1RHk

サンス(セ)ベリアの実。

トラノオのことだと知ったのはネットを始めてから。

花を見たのも、芳香があるのを知ったのもそのあと。

今回、初めて実を見ました

奄美にも。

— 海風 (@amami_kaihu_so) October 28, 2022

イチョウは、裸子植物で落葉性の高木である。日本では街路樹や公園樹として観賞用に、また寺院や神社の境内に多く植えられ、食用、漢方、材用 としても栽培される。樹木の名としてはほかにギンキョウ、ギンナン やギンナンノキ と呼ばれる。Wikipedia pic.twitter.com/fSWor8Jrg8

東京都のシンボルマーク、落葉高木と聞いて奄美、沖縄ではイメージしにくく、意外な感があるが、耐寒耐暑性があり、強健で抵抗力も強いので、日本では北海道から沖縄県まで広く植栽されているという。

イチョウは、ソテツ類やマツ類とおなじ裸子植物ということで図鑑などでみかける。

沖縄では名護市大浦区の市指定文化財(天然記念物)「大浦のイチョウ」が知られている。

ビヨウタコノキ pic.twitter.com/byD398xluA

— 海風 (@amami_kaihu_so) October 8, 2022

撮影地 鹿児島県奄美市名瀬 植栽

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

タコノキ

学名

Pandanus boninensis Warb.

和名

タコノキ

英名

Screw pine

タコノキ(蛸の木、露兜樹、学名Pandanus boninensis)は、タコノキ科の常緑高木。雌雄異株。小笠原諸島の固有種。海岸付近で生育する。種名boninensisは、小笠原諸島 (英名 Bonin Islands) に由来する。

小笠原諸島の海の近くに自生し、高さ10mほどになる。タコノキ科植物全般に見られる特徴として、気根が支柱のように幹を取り巻きタコのように見えることからタコノキ目の基準種となっている。葉は細長く1mほどに達し、大きく鋭い鋸歯を持つ。初夏に白色の雄花、淡緑色の雌花をつけ、夏に数十個の果実が固まったパイナップル状の集合果をつける。果実は秋にオレンジ色に熟し、茹でて食用としたり、食用油を採取する原料とする。

本種は小笠原諸島の固有種であるが、八丈島等に移出されて定着している他、葉の美しさから観葉植物として種苗が販売されている。 南西諸島に多く生育するアダンの近縁種であるが、アダンの葉には鋸歯が小さいなどの違いで見分けることができる。

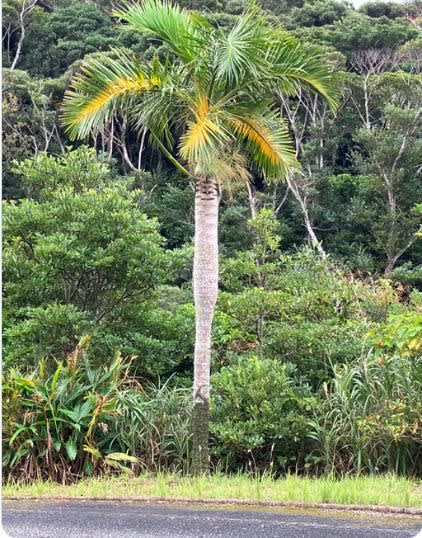

トックリヤシモドキ

— 海風 (@amami_kaihu_so) September 24, 2022

大浜入り口道路 pic.twitter.com/dIMHImsBBB

トックリヤシモドキの残照図 大浜https://t.co/HFtf6Oa2gs^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1126100872495157250|twgr^88dd92b0079eedfc4b6f26f5f7557ffa8c25e02d|twcon^s1_c10

— 海風 (@amami_kaihu_so) September 25, 2022

wikipedia

ヤシ(椰子)は、単子葉植物ヤシ目ヤシ科に属する植物の総称である。熱帯地方を中心に亜熱帯から温帯にかけて広く分布する植物で、独特の樹型で知られている。実用価値の高いものが多い。ヤシ科は英語でパルマエ (Palmae) といい、ラテン語のpalma(掌、シュロ)の複数形に由来する。基準属Arecaに基づくArecaceaeも科名として用いられる。

アダン 若い雌花 pic.twitter.com/rofj3yZ6uY

— 海風 (@amami_kaihu_so) August 17, 2022

アダン 雄花 pic.twitter.com/jZYPoxEjye

— 海風 (@amami_kaihu_so) August 17, 2022

220612 スモモもモモも色づく

スモモも桃も色づく

— 海風 (@amami_kaihu_so) June 12, 2022

撮影奄美市名瀬(今週)

すももももももさくらんぼも🌹バラ科

wiki🍑スモモ(李、酢桃)は🌹バラ科🌸サクラ属

🍑モモ(桃)は🌹バラ科🍑モモ属

🍑サクランボまたは桜桃(おうとう、英:Cherry)は、🌹バラ科サクラ属🌸サクラ亜属の果樹であるミザクラ(実桜 pic.twitter.com/GhycHZ55XC

スモモも桃も色づく

撮影奄美市名瀬(今週)

すももももももさくらんぼも🌹バラ科

wiki🍑スモモ(李、酢桃)は🌹バラ科🌸サクラ属

🍑モモ(桃)は🌹バラ科🍑モモ属

🍑サクランボまたは桜桃(おうとう、英:Cherry)は、🌹バラ科サクラ属🌸サクラ亜属の果樹であるミザクラ(実桜

wikipedia

ヒメアブラススキはアブラススキよりずっと華奢な植物で、穂の色合いなどに似たところはあるが、穂がはるかにまばらに広がるので、見た目でもはっきりと異なる。細い柄の先に小穂がまとまって着く姿は特異とも言える。

草原に生えるが道ばたに群落を作って出現することも多い。

日本では本州の関東以西から琉球列島、小笠原諸島まで見られ、国外では中国、台湾、インド、オーストラリアに分布する。

丘陵地や草原に生え、やや乾いた日向に出現する。小さな集団を作ることが多い。

同属には東アジアからインド、インドネシア、オーストラリアにかけて20種余がある。日本にはもう1種、リュウキュウヒメアブラススキ C. spicigerum が沖縄から知られ、この種は総を構成する小穂の数がずっと多い。

市内・道端のイタドリ 写真を撮って数日して見て見たら、他の雑草と共にきれいに刈り取られていました。写真はすべて雄株(雄花)か?

wikipedia

イタドリ(虎杖)は、タデ科の多年生植物。山野や道端、土手などのいたるところで群生し、草丈は1.5メートル (m) ほどになる。雌雄別株で、夏から秋に細かい白花を咲かせる。春先の若芽は食用になる。

東アジア原産で、北海道から奄美諸島までの日本全土、台湾、朝鮮半島、中国に分布する。ヨーロッパやアメリカでは本種が帰化して、強害草になっている。日当たりの良い道ばた、土手、山野、荒れ地など様々な場所で群生し、いたるところで見られる。やや湿ったところを好むうえ、撹乱を受けた場所によく出現する先駆植物である。短い期間に生長を遂げて大きくなり、谷間の崖崩れ跡などはよく集まって繁茂している。これは太く強靭で、生長の早い地下茎によるところが大きい。

世界の侵略的外来種ワースト100 (IUCN, 2000) 選定種の1つでもある。イタドリは生長が早く、日本からヨーロッパに導入されて土壌侵食の防止や、家畜の餌に利用された。

wikipedia ハマビワ(Litsea japonica)は、クスノキ科ハマビワ属の常緑樹である。和名のハマビワはこの樹が海浜にも生え、葉がビワに似ていることから名づけられた。なお、学名の小種名は「日本の」を意味する。別名のシャクナンショはシャクナン樹の意味であり、樹の姿がシャクナゲに似ているからだと思われる。

暖帯、亜熱帯に分布する。日本の本州(山口県、島根県)、四国、九州、沖縄、朝鮮南部に分布する。

海沿いの県道などの路肩に駐車スペースがとってある所は、景色がいいのだが、そこではハマビワがすぐそこに生えていることが多い、

葉のにベージュ色の縁取りがあって、そのせいで全体がくすんだ感じになって、まわりの照葉樹のテカりのなかでなんとなく目立っている。

過去いくつかハマビワの記事を書いたが、ハマビワで画像検索すると、植物図鑑でけっこう有名なサイトの次あたりにこのブログの写真が。↓

関連記事このブログ

ハマビワ(Litsea japonica) クスノキ科

2018年07月27日 | 植物

wikipedi(一部抜粋)

グアバ(グァバ、グヮバ、潘石榴、ハンシリュウ、グアヴァとも。英語: guava;スペイン語: guayaba;ポルトガル語: goiaba;学名:Psidium guajava L.)は、フトモモ科に属する熱帯性の低木。または、これと同じ Psidium 属の約100種の植物の総称。

果実は食用とされる。形は球か洋ナシ型で、直径3-10cmほど。皮は薄くてきめが細かく、色は薄い緑色から黄色、成熟期には品種によってピンクや赤になる。強い特徴的な香りをもち、白から橙色の果肉の間には、小さく固い種子がたくさんあり、種子を多く摂取すると腹をくだす。ビタミンA、B、Cが豊富。

葉に含まれるポリフェノールは、α-マルターゼによるデンプンの分解を抑制し、糖の吸収をおだやかにし、血糖上昇を抑制する作用があり健康茶(グアバ茶)に使われる。特定保健用食品の許可がある製品も存在する。

サルスベリ(百日紅、猿滑、紫薇、ミソハギ科)の木肌とにています。民家の庭で見かけるものよりかなり太いです。実も黄色く大き目

↑ キダチハナグルマ

キダチハナグルマの茎 方形

wikiアメリカハマグルマ キク亜科:別名「ミツバハマグルマ」。園芸種として「ウェデリア」とも

— 奄美海風荘 (@amami_kaihu_so) September 3, 2021

★1970年代から沖縄の各地に緑化植物として導入。野生化し侵略的な外来種に★葉の中ほどの鋸歯が張り出し鳥足状、時に全縁、鋸歯状にも。似たもの:(在来)ハマグルマキダチハマグルマ オオハマグルマ pic.twitter.com/MsIU2ryKVF

↑ アメリカハマグルマの茎

===

wikiアメリカハマグルマ キク亜科:別名「ミツバハマグルマ」。園芸種として「ウェデリア」とも

★1970年代から沖縄の各地に緑化植物として導入。野生化し侵略的な外来種に★葉の中ほどの鋸歯が張り出し鳥足状、時に全縁、鋸歯状にも。似たもの:(在来)ハマグルマキダチハマグルマ オオハマグルマ pic.twitter.com/MsIU2ryKVF