目指したのはここ、石塀小路

目指したのはここ、石塀小路

| |||||||||

| 石塀小路から八坂の塔へ | |||||||||

| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |

表通りのような喧騒からは全くの別世界の小路を歩くと、好きな古都がここにあるように思う。

突き当たりに思わず目を見張った、庚申堂の境内の華やかな色彩が嬉しくて、お参りしてくる。

「欲が沢山ある」私はお猿さんを見るだけにした。

ここは初めてだったので、いつかまた「一つの欲」を我慢して、切なる願いをかなえてもらう時には訪れようかと・・・

目指したのはここ、石塀小路

目指したのはここ、石塀小路

| |||||||||

| 石塀小路から八坂の塔へ | |||||||||

| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

千住~草加

千住~草加

| |||||||||

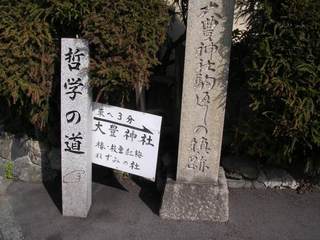

| 明治・大正の元老山県有朋の別荘 無鄰庵 | |||||||||

| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |

日本橋~千住(今日から日光街道)

日本橋~千住(今日から日光街道)