| |||||||||

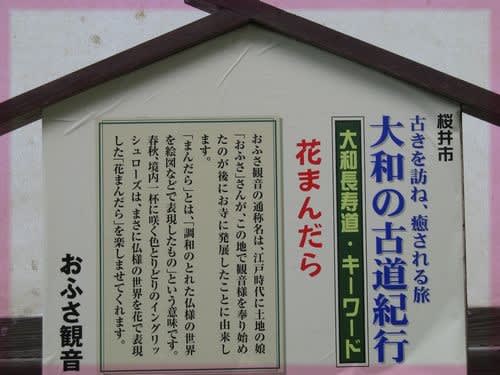

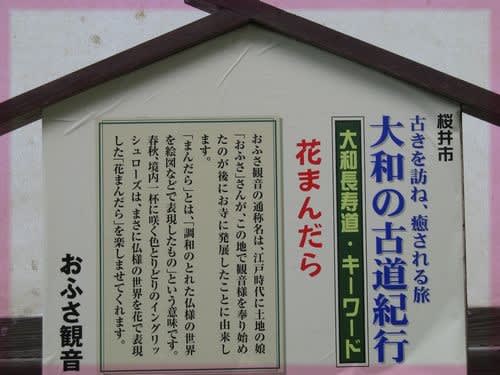

| 境内は薔薇が織り成す花曼荼羅の世界 | |||||||||

| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |

小房観音のバラ祭りは5月15日から6月30日までの長い期間開催されている。

テレビでは1800種2000株のバラが植えられていると報じていた。

期間が長いだけに地面に散った花びらあり、今をときめき開花を競うような花があり、蕾に花開く時の美しさを思わせるものありと、さまざまな薔薇の風情を楽しめる。

薔薇園といった気取った感じでなく、山門を入ると、華やかな彩と甘い香りと優しさに包み込まれ、癒されていく自分に気づく。

| |||||||||

| 境内は薔薇が織り成す花曼荼羅の世界 | |||||||||

| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |

| ||||||||||||||||||||||||

町の中の狭い道をうろうろして行き着いたのは、漁船の繋留してある海辺だった。

町の中の狭い道をうろうろして行き着いたのは、漁船の繋留してある海辺だった。

| ||||||||||||||||||||||||

この町を散策した時、目に付いた、津波に対する避難誘導の表示である。

この町を散策した時、目に付いた、津波に対する避難誘導の表示である。

いつの間にか地味に花が咲いて、それも高い位置なので、気をつけていないと見過ごすことが多い。 この花は蜜を大量に出すともことで、それを求めて虫たちが飛んでくるのだろうが、たまたま望遠で写した中に1匹見つけたが、たぶん花の時期には沢山の虫たちがこの木の蜜を求めて飛んでくるに違いない。 お天気が悪かったり、行事があったり、なかなか上野運動公園でのウォーキングが出来なくて、今日久しぶりに出かけて歩いてきた。 このユリノキを写したのは、23日で、花が沢山咲いていたが、今日この1番背の高いユリノキには、もう花は何も見ることが出来なかった。 よく見ると、実になるような形だが、色が葉っぱと同じなので、分かりにくい。 花としてみる期間は短くて、次の命への繋がりの実として育つ期間の方が長いのは、ほかの植物も同じだ。 早い時写真に撮っていてよかったと思いながら、その木の下を通る度見上げていた。   台ケ原~教来石 台ケ原~教来石  > >可愛い子ツバメが4羽一斉に精一杯に口を開けて、親ツバメが食事を運んでくるのを待っている場面に出くわした。 口をあけることに一生懸命とみえ、鳴き声は聞こえない。 暫くカメラを向けて、親鳥が帰ってくるのを待っていた。 いくつも巣があるので、親ツバメたちが、しきりにこの軒下と外とを飛び交っている。 ベンチに座って待とうとふとベンチに目を移すと、先客がある。 羽休めをしているのだろうと、邪魔をしないで立ったまま、様子を見ていたが、間もなく建物の裏の方に飛び立っていった。 あの4羽の子ツバメの親ではなかったようだ。 また、裏の方から飛んできた親ツバメが、別の巣の中に頭を突っ込むように巣にとまった。3枚目の画像である。 最初の4羽の子達は間もなく帰ってくるだろう親ツバメを待っていた。 早くご馳走を持って来ると良いね。

綺麗に整備された散策道と植え込みがあった。 柵の向こうに、町並みとさらに彼方には、紀州の山の連なりがあって、気持ちの良い眺めが広がっている。 紀ノ川が見えるかと、柵の隙間から眺めたが川は、丁度柵の上の横棒の辺りの竹やぶの並びに沿って流れているらしく、見ることは出来なかった。 自然に囲まれた柵の向こうが、ツバメの親たちが虫を捕らえてくるのにいい環境になっているらしく、多数のツバメの飛行を目にすることが出来る。 「ツバメが高く飛ぶ時は晴れで、低く飛び時は雨が近い」そんなことをいつか聞いたように思う。 虫の居場所が天候に寄るからだろう。 よく晴れた昨日は、元気にツバメが飛び交って子ツバメのための餌集めに精を出していた。 このサービスエリヤはツバメの子育てエリヤでもあった。  |