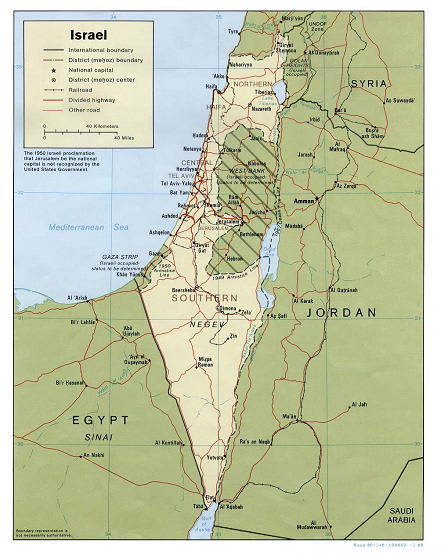

(2005年の殉教者の日 LTTEの拠点キリノッチの墓で息子の墓を水で清める老父 “flickr”より By HumanityAshore.org

http://www.flickr.com/photos/humanityashore/68135670/)

【政府軍 キリノッチ中心部へ】

スリランカで続く、シンハラ人(多数派、仏教)主体の政府軍とタミル人(少数派、インド系、ヒンズー教)反政府勢力“タミル・イーラム解放のトラ(LTTE)”の戦闘についてはこれまでも何回か取り上げたことがあります。

昨年夏にLTTEの東部拠点を奪還した政府軍は、LTTEを北部に追い詰めるかたちで攻勢をかけています。

ただ、なかなか進展しない状況や困難が予想される民族融和に、“スリランカ政府は意図的に戦闘を長引かせているのでは・・・”なんてことまで、4月24日「スリランカ まだまだ続くLTTEとの戦い、自爆テロ、人権侵害」(http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20080424)では書いたことがあります。

5、6月頃は政府軍の攻勢に対抗して、LTTEの自爆テロも度々報じられていました。

7月頃はあまりスリランカ関連のニュースを目にしなかったのですが(自爆テロでもないと国際的には取り上げられることもない・・・という現実でしょうか)、9月に入り、政府軍がLTTEの拠点であるキリノッチの中心部に一段と進撃したことが報じられています。

****政府軍と反政府勢力が北部で激戦=スリランカ*****

国防省によると、政府の治安部隊がLTTEの行政拠点であるキリノッチの中心部に一段と進撃したことから、LTTEは戦闘員を失い続けている。LTTEにとっては大きな打撃という。キリノッチはコロンボの北330キロに位置する。

軍部はキリノッチを攻略し、LTTEの事実上の「ミニ国家」を解体することを目指している。政府軍はすでに攻略に手の届くところにいるという。同軍は3日夜、治安部隊が今週、激戦の末にLTTEの戦略拠点マラビを奪取した際に死亡した兵士19人の遺体を収容した。

国防省はマラビの奪取について、「LTTEを打ち破る作戦における決定的かつ印象的な局面の一つ」と指摘している。【9月4日 AFP】

***************

【国際援助機関撤収】

スリランカの戦況については、政府軍とLTTEの発表が大きく食い違うのでよくわからないところがありますが、最終段階が近づいていることをうかがわせるのが、LTTE支配地域からの国際援助機関撤収を伝える次の記事です。

*****スリランカ政府がタミル人の大量虐殺を計画と非難=反政府勢力*****

スリランカの反政府武装組織タミル・イーラム解放のトラ(LTTE)は13日、同国北部の支配地域から国連援助機関が撤退を開始するなか、政府が少数民族タミル人に対する大量虐殺作戦を計画していると非難した。

北部ワンニ地域で人道活動に従事している国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)と世界食糧計画(WFP)は、政府軍が同地域に向けて進撃しており、援助活動家の安全を保証できないとスリランカ政府から通告されたことから、12日に撤退を開始した。

LTTEは、同地域のキリノッチの住民が国連機関の撤退に抗議し、両国連機関事務所の前に詰め掛けていると発表した。これら住民は、両機関がとどまり、人道危機に直面しているワンニ地域の住民のために人道活動を続けるよう求めているという。

LTTEはさらに、住民からの訴えを取り上げ、これらの訴えの大部分は、政府がタミル人大量虐殺の最終段階に備えて、国際機関の撤退を命じたというものだと指摘した。こうしたLTTE側の非難に対する政府の反応は、今のところ出ていない。

ただ政府は先に、2006年8月にフランスの援助機関の現地スタッフ17人が殺害された惨事を繰り返し、政府軍が援助活動家を殺したと非難されるのを回避したいと述べていた。【9月14日 AFP】

************************

【一般住民の被害を抑えるために】

戦闘激化に伴う国際援助機関の撤収は現実的にはやむを得ない措置ではありますが、残された住民の安否が懸念されます。

4月のブログでも触れたように、これまでもタミル人に対する人権侵害、民族浄化的な行為が問題になっています。

(自爆テロに見られるように、一方的にタミル人が被害者であるという訳ではありませんが。)

戦闘の混乱のなかで、一般住民に対する被害が最小限に抑えられるように願っています。

政府軍はLTTEが一般住民を盾にしていると非難しており、住民に非難を勧告するビラをまいているとか。

“キリノッチの住民によると、スリランカ空軍のヘリコプターが市民に対してビラをまいた。このビラには、「LTTEは既に敗北の直前に来ている。市民の命を守るためにいち早く政府の制圧地域に避難することを求める」とタミル語で書かれていた。”【8月31日 スリランカニュース(http://srilankanews.blog111.fc2.com/blog-entry-363.html)】

兵士・住民が入り乱れるような戦場にあっては、民間人を識別するのは困難ではありますが、現代の戦闘行為ではその逸脱は国際的に非難される世相になっています。

ただ、悲惨な事態が起きてからいくら非難しても、あるいは救援に入っても手遅れです。

犠牲になった人々の生命は戻ってきません。

どれだけの効果があるかはともかく、今の段階で予防的に、国際社会はスリランカ政府に対し、一般住民への被害拡大がないように国際社会が厳しく注視していること、万一不幸な事態が起きた場合、スリランカ政府は戦闘に勝利しても国際的に厳しい局面にさらされることを明確な形で伝えるべきでしょう。

国連だけなく、最大の援助国である日本の責務でもあります。