(イスラム教徒の商店を狙った焼き打ちで一帯が黒こげとなった商店街(5月17日、スリランカ西部ミニワンゴダで)【5月21日 読売】)

【欧州で増加するヘイトクライム】

人種・宗教・性的指向などの違いにを理由とするヘイトクライム(憎悪犯罪)が近年増加傾向にあるという話を目にします。

互いの違いを容認しない不寛容、多様性の否定が広まっている傾向も。

****子どもを狙う憎悪犯罪が急増、肌白くしようとする10歳児も 英国****

英国で子どもを狙ったヘイトクライム(憎悪犯罪)の件数が急増している。学校でいじめに遭ったという10歳の子どもは、自衛のために肌の色を白くしようとしていると告白した。

児童保護団体のNSPCCによると、人種差別に根差すヘイトクライムで子どもが被害に遭った件数は、2017~18年の警察の統計で1万571件に上った。1日当たりの平均では29件になる。

発生件数は3年前に比べて5倍になり、年間およそ1000件のペースで増え続けている。

英国では欧州連合(EU)からの離脱を決めた2016年の国民投票以来、全土で人種差別主義が台頭している。被害者の中にはまだ1歳に満たない子どももいた。

NSPCCに証言を寄せた10歳の少女は、「友達は、どうして汚い肌のやつと一緒にいるんだと言われるようになって、私と遊んでくれなくなった」と打ち明ける。

「私は英国で生まれたのに、自分の国へ帰れと言っていじめられる。どうしてだか分からない。うまく溶け込めるよう、顔を白くしようとしたこともある。私はただ、楽しく学校へ行きたいだけなのに」

英国では国民投票以降、全般的にヘイトクライムが急増し、その傾向は今も収まらない。2017~18年にかけてイングランドとウェールズで起きた事件は合計で7万1251件と、前年に比べて14%増えた。

被害者の性別や性的指向、宗教、障害に根差すヘイトクライムも急増している。しかし人種に根差す犯罪は依然としてヘイトクライムの大多数を占め、平均すると1時間あたり8件の頻度で報告されている。【5月31日 CNN】

********************

性的指向という面ではLGBTが攻撃の対象ともなります。

同じくイギリスで・・・・。

****英レズビアンカップル暴行事件、被害者2人の危機感*****

<ロンドンの深夜バスに乗っていた10代の若者5人がレズビアンのカップルに暴行、被害者の血まみれの写真が世界に衝撃を与えている>

深夜バスに乗っていたレズビアンのカップルに暴行を加えた容疑で、10代の男5人がロンドン警察に逮捕された。男たちはカップルに互いにキスしてみせるよう要求し、拒否されると2人を殴り、持ち物を奪ったという。

ロンドン警視庁の発表によれば、6月7日に15歳から18歳までの4人の男を強盗と加重重傷暴行の容疑で逮捕、9日朝に16歳の男を同じ容疑で逮捕した。容疑者の氏名は公表されていない。

ウルグアイ人の被害者メラニア・ヘイナモト(28)が5月30日の事件の直後、暴行を受けて血まみれになった自分とアメリカ人の恋人クリス(29)の写真をフェイスブックに投稿したことから、世界的な注目が集まった。

写真に添えられた説明によれば、デートの後、深夜にロンドンのカムデン地区へ行くバスに乗っていたヘイナモトとクリスは、キスをしているところを男たちのグループに見られ、嫌がらせをされたという。

「バスのなかには少なくとも4人の男がいた」と、ヘイナモトは書いている。「チンピラみたいな態度で迫ってきて、自分たちを楽しませるためにキスをしろ、と要求した。私たちを『レズビアン』と呼び、セックスの体位についてしゃべっていた。全部は覚えていないけれど、『はさみ』という単語だけが頭に残っている」(中略)

先週末、2人はメディアのインタビューに応じ、「写真ばかりが注目されているのは不満」「ヘイトクライムによって人権と安全が脅かされている。私たちも立ち上がって戦わなければ。ヘイトクライムの増加を招いたのは自分自身と罪の意識を感じている」(いずれもクリス)などと訴えた。【6月10日 Newsweek】

********************

イギリスの話題が続きますが、下記のような事件も。

****同性愛女性を描く舞台の俳優、「同性愛嫌悪犯罪」の被害に 英南部****

英南部サウサンプトンの劇場で同性愛を描いた舞台に出演中の俳優2人が8日午後、劇場へ向かう途中に石のようなものを投げつけられ負傷した。劇場は「卑怯な同性愛嫌悪の憎悪犯罪」だと非難している。

同性愛者の若い女性を描いた芝居「ロッテルダム」に出演中のルーシー・ジェイン・パーキンソンさんとレベッカ・バナトヴァラさんが昼公演に出演するためNST劇場に徒歩で向かっていたところ、パーキンソンさんが物体を投げつけられた。警察は、通りがかった車から何者かが石を投げつけた可能性があるとして、調べている。

ロンドン在住の俳優2人はカップルで、事件によって「ひどくショックを受けた」と劇場は明らかにした。

事件を受けてNSTキャンパス劇場は、2回分の公演を休演にした。作品の製作会社ハートショーン・フックは、襲撃された俳優2人が「卑怯な同性愛嫌悪の憎悪犯罪に、とてつもなく衝撃を受けた」とコメントした。

ジョン・ブリテン作「ロッテルダム」は、両親に自分が同性愛者だとなかなか話せずに苦しんでいるアリスと、自分はいつでも自分のことを男性だと自認してきたというフィオーナの、レズビアンのカップルを描いた作品。2017年には、英演劇界で最高峰のオリヴィエ賞も受賞している。

パーキンソンさんによると、パートナーで共演者のバナトヴァラさんにキスしたとき、何かが当たり、その勢いで地面に倒れてしまったと話す。軽傷を負ったパーキンソンさんは、遠ざかる自動車から「若い少年たちの笑い声」が聞こえたという。

「私たちはただほかの人と同じように、2人して幸せになりたいだけです」とパーキンソンさんは話した。「どうして他人から暴力を振るわれるのか、本当に理解できない」。

バナトヴァラさんは「本当にショックで、動揺して怒っている」と話した。

「この芝居を初め、こうした物語がどれだけ大事なのか、あらためて気づいた。(同性愛は)正常で普通のことで、恐れたり攻撃したりするものではないと、認識を広めないと」(後略)【6月10日 BBC】

********************

もちろん、こうしたヘイトクライムの増加はイギリスだけではありません。

5月28日ブログ“ドイツ 反ユダヤ主義の拡大・顕在化 キッパ着用でユダヤ教徒への連帯を呼びかける”では、ドイツにおける反ユダヤ主義の拡大を取り上げました。

****ユダヤ人を狙った犯罪が急増****

(中略)ドイツでは昨年以来、反ユダヤ主義の影響とみられる犯罪が急増している。

政府の統計では、昨年1年間にユダヤ人を狙ったヘイトクライム(憎悪犯罪)は、前年比10%増の1646件に上った。

ユダヤ人に対する暴力行為も、2017年の37件から昨年は62件に急増した。(後略)【5月27日 BBC】

******************

ユダヤ人憎悪の一つの中核には、ドイツで増加するイスラム系移民が存在しますが、その移民もまた激しい憎悪の対象となります。

****ドイツで移民擁護派の政治家射殺される、ネットに歓迎ヘイト投稿殺到****

ドイツで今月、移民擁護派の地方政治家が自宅で射殺される事件があり、これを歓迎するヘイトスピーチ(憎悪表現)がインターネット上にあふれている。ドイツ政府は7日、ヘイト投稿を強く非難した。

ホルスト・ゼーホーファー内相は「もし誰かが、リベラルな見解を持っていたというだけで凄まじい憎悪の対象となるのなら、それは人間らしい道徳観が衰退しているということだ」と独日刊紙ターゲスシュピーゲルに語った。

殺害されたのは、独中部カッセル県のワルター・リュブケ県知事。アンゲラ・メルケル首相率いるキリスト教民主・社会同盟に所属する政治家で、移民の擁護を公言していた。

リュブケ氏は2日午前0時半(日本時間同午前7時半)ごろ、フランクフルトから北東に約160キロ離れたカッセル市内の自宅テラスで、至近距離から頭を拳銃で撃たれて死亡しているのが見つかった。自殺を示す兆候はなく、警察は殺人事件として捜査している。

捜査当局によると、犯行の動機は不明だが、リュブケ氏は以前から殺害を予告する脅迫を受けており、政治的な動機による事件の可能性は排除できないという。

リュブケ氏の追悼記事や事件の報道を受け、ソーシャルメディア上には多くのコメントがあふれた。だが、同氏の殺害を歓迎する投稿が多くみられる事実に、フランクワルター・シュタインマイヤー大統領も強い不快感を示し、「公務員や行政トップに対する中傷や攻撃、ヘイト運動、肉体的暴力は正当化できない」と述べた。

リュブケ氏は、欧州に難民・移民が殺到して危機的状況となっていた2015年10月、難民らの保護施設を訪問し、助けを必要とする人々に手を差し伸べるのはキリスト教の基本的な価値観だと発言。

「こうした価値観に同意せず、身をもって示さない者は皆、いつでもこの国から出ていってもらって構わない。それは全てのドイツ人の自由だ」と述べ、極右主義者の激しい怒りを買っていた。 【6月10日 AFP】

******************

【世界では“日常的”な宗教・人種・民族に違いによる殺戮・紛争】

社会が成熟し、こうした差別に基づく憎悪は少ないと思われていた欧州におけるヘイトクライムということでイギリス・ドイツの最近の事例を取り上げましたが、世界的に見れば、宗教・人種・民族に違いによる殺戮・紛争がアフリカでも、中東でも、アジアでも、日常的現象として溢れています。

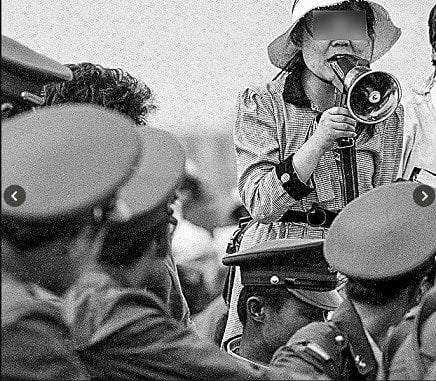

4月にキリスト教徒を狙ったイスラム過激派による連速大規模テロがあったスリランカでは、今度はイスラム教徒を狙ったテロが相次いでいます。

****スリランカのテロ1カ月 後絶たぬイスラム教徒襲撃****

スリランカの最大都市コロンボなどで4月21日に発生した連続テロから1カ月余りが経過した。国内では少数派のイスラム教徒への警戒感と敵意が拡大し、キリスト教徒らによる襲撃事件が相次ぐ。ザフラン・ハシム容疑者が率いた犯行グループの全容もいまだ不明で、再度のテロ発生への懸念もぬぐえない。

スリランカ国内ではテロ事件後、イスラム教徒が経営する店舗やモスク(礼拝施設)への襲撃事件が頻発。一部は暴徒化しており、北西部プッタラムでは13日、イスラム教徒の男性(45)が刃物を持った集団に襲われて死亡した。政府は夜間外出禁止令発出やSNSの遮断で事態の拡大を防ぎたい方針だ。(中略)

連続テロは4月21日にコロンボなど計6カ所で発生。日本人1人を含む250人以上が死亡、500人以上が負傷した。ハシム容疑者はテロ現場で自爆死した。【5月23日 産経】

****************

ハシム容疑者らによるテロへの報復というよりは、もともとイスラム教徒への不満・憎悪が社会にあった状況で、テロ事件によって(多数派仏教徒を中心とする、イスラム教徒への憎悪を抱く人々の間で)イスラム教徒への攻撃が正当化されたというように見えます。

****反イスラム暴動と中国債務に悩むスリランカ****

スリランカでは4月21日のキリスト教の復活祭に起きた、イスラム教過激派による爆弾テロを引き金として、すさまじい反イスラム暴動が引き起こされた。

爆弾テロの対象が主としてキリスト教徒や外国人であったことを考えると、爆弾テロに対する報復と言うよりは、爆弾テロをきっかけにして反イスラム感情が噴き出したものと言っていいであろう。

スリランカではこれまでも何度となく反イスラム暴動が起きており、反イスラム感情が根強いことが分かるが、今回はこれまでと異なって、イスラム教徒の財産やビジネスのみならず、イスラム教徒が攻撃されたと言う。

また暴動の規模も、2018年の暴動では3日で465件の物件が破壊されたのに対し、今回は一日で500か所が破壊されたとのことである。

現在、スリランカの人口の9.7%がイスラム教徒である。スリランカ人の約10人に一人がイスラム教徒という勘定になり、決して少ない数ではない。そのイスラム教徒が憎悪の対象にされれば、スリランカ社会の安定は脅かされざるを得ない。

スリランカでは1983年からスリランカ北・東部の分離独立を目指す「タミル・イーラム解放のトラ」(LTTE)が反乱を起こし、2002年に政府とLTTEとが停戦に合意その後和平交渉などを経て2009年にようやく内戦が終結、スリランカに平和と安定がもたらされたかに見えたのだが、今回の暴動でスリランカの平和と安定が危機にさらされていることが明らかになった。

根強い反イスラム感情の他に気がかりなのは、政府が反イスラム暴動の抑圧に及び腰であると見られる点である。政府がブルカなどの着用を禁止したことは、イスラム教徒に対する警戒感を表しているように思われる。

治安部隊の一部が攻撃に加わっていたとの情報もある。

スリランカ政府は、イスラム教徒に対する憎悪が暴力化しないよう、細心の対策を取ることが求められる。(後略)【6月6日 WEDE】

*******************

【心に潜むネガティブな感情を育て、解き放ち、増殖させるものは】

人間の心の中には、異なる他者へのネガティブな感情が多かれ少なかれ存在します。

そうした感情を拡大させるのは、格差の存在とか、社会発展の恩恵にあずかれないといった社会への不満でしょう。

その不満のはけ口として、往々にして、「自分たちの不遇の原因は彼らの存在だ」という形で、異質な他者への攻撃性が増長されます。

しかし、そうしたネガティブな感情は「そうした攻撃性を表に出すことはよくないことだ」という理性的なブレーキもかかっていますが、スリランカのようなテロが起きると、攻撃性を表に出すことが正当化されるような事態にもなりがちです。

また、昨今の政治・社会の風潮も、そうしたネガティブな感情という“本音”を表に出すことを助長しているようにも思えます。

その点で、画期的な役割を果たしているのがアメリカ・トランプ大統領の存在でしょう。

攻撃的で、嘘も不正確情報を気にしない彼の言動は、理性的なブレーキを“ポリティカルコレクトネス”とか“きれいごと”とかいった形で葬り去ることにもなっています。

いったん表にでたネガティブな感情・憎悪は、SNSなどのインターネットを通じて急速に拡大・増殖します。

そうしたことを考えると、将来に関して暗澹たる気分にさせる指摘が。

****明らかにトランプ批判の潮目が変わった 名物パロディもネタ枯れで終了****

(中略)

世論調査「トランプ再選」が上昇

(中略)CNN放送が5日発表した世論調査で「トランプ大統領が再選されるか?」との問いに、54%が「再選されると思う」と回答し「再選されない」が41%、5%が無回答だった。

昨年12月に行った世論調査では「再選されると思う」は43%、「再選されない」は51%でこの半年間に大統領に対する信頼度が大幅に高まったことを示している。

ちなみに、オバマ大統領の再選選挙の際の同時期に「再選される」と答えたのは40%に過ぎず、それでも大勝したことを考えると2020年のトランプ大統領は「地滑り的勝利」が考えられると保守系のニュースサイト「ウェスタンジャーナル」8日の分析記事は予想している。(後略)【6月10日 木村太郎氏 FNN PRIME】

******************

正直なところ、なんだか、何かを言う気力も失せるような徒労感を感じます。