(【10月11日 Newsweek】)

【東京都の子育て世帯の年収 1000万以上が最も多く4割】

「子育てにはおカネがかかる」というのは今更の常識ですが、そうした傾向は次第に強まり、特に東京のような地域では年収1000万円ぐらいないと子育ては難しい・・・といった状況にもなっているようです。

****今や東京の30代子育て世帯の4割が年収1000万円以上*****

<結婚・出産の経済的ハードルが上がり、中間層の収入レベルでは子どもを持つことが困難になってきている>

昔は、子どもを産むのは働き手の確保という意味合いがあり、低収入層ほど子どもが多い「貧乏人の子だくさん」と言われたりしていた。だが今はそうではなく、子どもはカネのかかる存在だ。20歳過ぎまで何らかの学校教育を受けさせることが一般的になっており、かつ幼少期から各種の習い事をさせる同調圧力も強くなっている。

「子ども1人育てるのに1000万円、2000万円」という試算も聞くが、子どもはすっかり奢侈品になってしまったかのようだ。

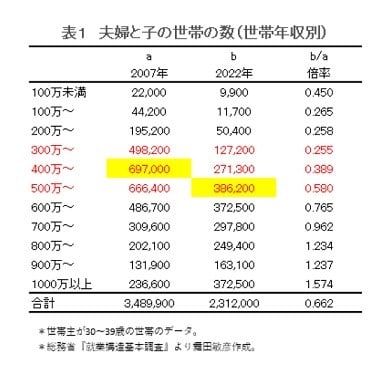

それは、子育てをしている世帯の年収分布からうかがえる。総務省の『就業構造基本調査』に、夫婦と子の世帯の年収分布が出ているが、2007年と2022年の数値を対比すると<表1>のようになる(親が30代の世帯)。

30代の子育て世帯は、この15年間で349万世帯から231万世帯に減少した。3割以上も減っていて、未婚化・少子化の傾向がはっきりと表れている。

だが目を凝らして見ると、減少率が大きいのは低収入層や中間層であることが分かる。年収300万円台の世帯は、50万世帯から13万世帯へと4分の1に減った。その代わり、年収800万円以上の層は増えていて、1000万円以上の世帯は1.6倍に膨れ上がっている。

2022年で最も多いのは年収500万円台で、次に多いのは600万円台と1000万円以上の層だ。日本全体が貧しくなっているのとは裏腹に、子育て世帯の年収は上がっている。共稼ぎの増加によるものだろうが、300~500万円台といった中間層では結婚・出産が容易ではなくなっていることもある。

結婚・出産の階層的閉鎖性が強くなっているのではないか。教育費の上昇や増税に加え、学生時代に借りた奨学金の返済義務がある人も増えている。そこそこの経済力がなければ、結婚・出産に踏み切れないのは当然だ。

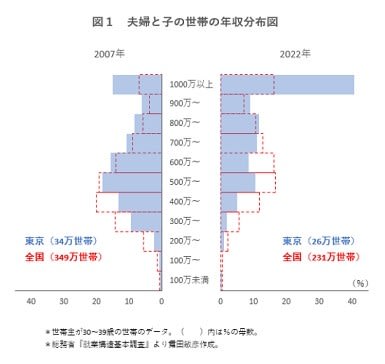

以上は全国のデータだが、大都市の東京に限ると変化はより大きい。<図1>は、東京都の子育て世帯の年収分布をグラフにしたものだ。世帯数が大きく異なる全国と比較するため、全数を100とした%の形にしている。

東京といえども、15年前は中間層が多かったが、今では年収1000万以上が最も多く4割を占めている。「東京で共稼ぎなら年収1000万円は普通では」という声もあるかもしれないが、15年間でここまで変わるとは驚きだ。

現在の東京の子育て世帯(親30代)では、年収600万未満は2割にも満たない。中間的な収入では、結婚や出産が難しくなりつつあるのか。上述の言葉を繰り返すが、結婚・出産の階層的閉鎖性の強まりだ。子育て世帯で最も多いのは、年収1000万以上。こういう時代が来ることを、20年前に予期できただろうか。

結婚・出産の経済的ハードルが上がり、もはや自然なライフイベントではなくなりつつある。少子化が進むわけだ。教育費の上昇、増税、奨学金の返済......。今の親世代には、以前にはなかった負担がのしかかるようになっている。

「共稼ぎをしてしのげばいい」と突き放すのは簡単だ。国としては「政策の貧困」を自覚し、これから家庭を持とうとする世代の負担軽減に取り組むべきだ。<資料:総務省『就業構造基本調査』>【10月5日 舞田敏彦氏(教育社会学者) Newsweek】

*********************

【世界的にも劣悪な日本の一人親世帯の相対的貧困率】

共稼ぎで、片方が正規雇用・・・そうした“恵まれた”条件が満たされれば出産・子育ても可能であるが、逆にそうした条件を満足できない場合、子育ては「チャイルド・ペナルティー」「子育て罰」とも言うべき厳しい現実を突きつけられます。

****日本の一人親世帯の相対的貧困率は「貧困大国」アメリカよりも大きい****

<両親がいる世帯を前提とした日本の育児の諸制度はもう限界を迎えている>

先週掲載した記事(上記)で、東京の子育て世帯の4割が年収1000万以上であることを明らかにした。生活費や教育費が上がるなか、結婚・出産は自然なライフイベントではなくなりつつある。子を産んで育てることの経済的ハードルは、一昔前と比べて上がっている。

先週の記事は夫婦と子の世帯のデータによるものだが、最近では一人親世帯も増えている。離婚率が高い都市部は特にそうで、東京では6~17歳の8人に1人が1人親世帯で暮らしている(『国勢調査』2020年)。

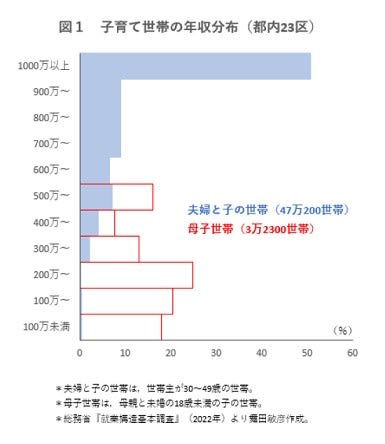

よく言われることだが、一人親世帯(多くが母子世帯)の生活はとりわけ苦しい。年収を二人親世帯と比べると愕然とする。東京都内23区のデータで、夫婦と子の世帯と母子世帯の年収分布をグラフにすると<図1>(冒頭)のようになる。

分布の違いが一目瞭然だ。二人親世帯では年収1000万以上が突き抜けて多く、全体の半分を占めている。しかし一人親世帯は分布が下の方にかたより、最も多いのは200万円台だ。中央値(median)を出すと2人親世帯が1000万円、1人親世帯が250万円と4倍もの差がある。

子育て世帯全体の年収が上がるなか、一人親世帯は低いままに留め置かれている。子育て世帯の中での格差という問題に注意しなければならない。大都市圏においては特にそうだ。

年収レベルが高い東京では、一人親世帯の劣勢が際立つ。周囲が習い事だ、海外旅行だなどと言うなか、自分はそれを我慢しなければならない。会話にも交りにくい。一人親世帯の子が抱く「相対的剥奪感」は相当なものだろう。

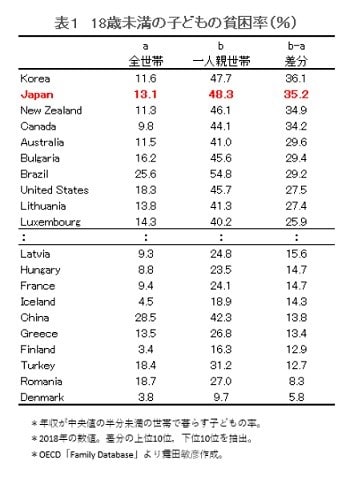

国際的に見ても、日本は一人親世帯に貧困が集中する度合いが高い国だ。2020年の子どもの相対的貧困率(年収が中央値の半分に満たない世帯で暮らす子の割合)をみると、全世帯では13.1%だが、一人親世帯に限ると43.3%にもなる。その差は35.2ポイント。<表1>は、この差分が大きい順に43の国を並べ、上位10位と下位10位を抽出したものだ。

日本は、全世帯と一人親世帯の差分が韓国に次いで大きい。一人親世帯の貧困率は、貧困大国と言われるアメリカよりも高くなっている。

日本では、両親がいる世帯を前提として育児の諸制度が成り立っているため、一人親世帯は困難な状況に陥りやすい。預け先の不足により、幼い子がいるシングルマザーがフルタイム就業をするのは難しい。さらに大きいのは養育費の不払いだ。国が立て替え、不払いの親から税金と一緒に強制聴取する仕組みを導入するべきだろう。

時代とともに結婚・出産の階層的閉鎖性が強まり、かつ子育て世帯のなかでの格差も大きくなりつつある。育児や教育の費用負担を、個々の家庭(私)に委ねるやり方の限界に他ならない。<資料:総務省『就業構造基本調査』(2022年)、OECD「Family Database」>【10月11日 舞田敏彦氏(教育社会学者) Newsweek】

*********************

こうした一人親世帯に課される「チャイルド・ペナルティー」「子育て罰」を目にすれば、多くの女性が出産・子育てに慎重・消極的になるのも当然かも。

【少子化で最先端を行く韓国との共通土壌】

“日本は、全世帯と一人親世帯の(相対的貧困率)差分が韓国に次いで大きい”・・・このあたりが、伝統的価値観を前提にした社会・政治の在り方と現実のズレという少子化に苦しむ両国に共通する土壌のようにも見えます。

****2022年の合計特殊出生率0.78の背景(韓国)****

若年層の社会問題に迫る

若年層の社会問題に迫る

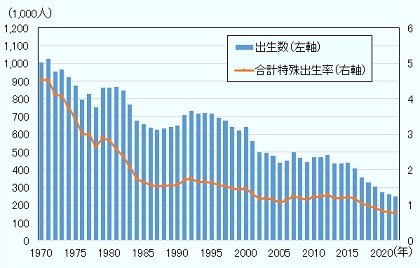

韓国では、2022年の合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産む子供の数、暫定値)が0.78と、1970年以降で過去最低となり、OECD加盟国の中でも最下位だった。

深刻な少子化の背景には、若年層の婚姻・出生率の著しい低下が挙げられる。若者が結婚や出産を望まない要因として、就職難や都市部の地価高騰、多大な教育費負担といった経済的要因や、韓国独自の文化・価値観などが挙げられることが多い。さらに、近年では女性の社会進出も関係していると考えられる。(中略)

若年層の結婚・出産意欲減退の背景

(中略)

韓国の出生率が低下している理由として、以下の要因が挙げられる。

まず、韓国では結婚が出産の前提になっていることだ。

政府系シンクタンクの韓国保険社会研究院が2021年に行った「家族と出産に関わる調査」によると、19~49歳の未婚の男性と女性に「現在交際中の異性がいるか」と調査した結果、男性の27.5%、女性の30%が「現在交際中の異性がいる」と回答した。異性交際をしている人が男女ともに3割程度と少ないわけだ。

韓国独自の伝統的価値観(儒教思想など)では、結婚があってこその出産であり、事実婚は一般的ではないため、結婚する男女の減少によって出産率も低下していることがうかがえる。実際、出生数は婚姻件数の動きと相関していると考えられる。

一方、例えばフランスでは事実婚(パートナー婚)が主流で、出生に占める非嫡出子の割合が61.0%に達しており、韓国とは対照的だ。ただし、10年前の韓国では事実婚をする人は全体の1%だったが、現在は2%を占めている。10年で約2倍になった事実には着目する必要がある。

韓国独自の文化も、出生率低下の理由に挙げられる。結婚挨拶の負担は依然として存在し、男性が女性の実家を訪れる際に、職業は何か、家は購入できるのか問われる。しかし、近年の都市部の地価高騰のため家を買えず、結婚自体を断念する若年層が増えている。

若年層で結婚するためには家を建てることが最低限の準備として認識されている。(中略)しかし、文在寅(ムン・ジェイン)前政権時の、ソウル市など都市部を中心とする大幅な地価高騰により、若年層の大半が家を購入できない状況下に置かれている。

新生児の出生性比(女児100人に対する男児の数)も、出生率低下の要因の1つと考えられる。韓国の出生性比は1970年代から継続して上昇しており、男児が圧倒的に多くなっている。30年近くも出生性比がアンバランスで女性が少ないため、男性にとって結婚の競争率が一段と高くなった。

男性の負担が増す一方で、不安定な経済的基盤も若年層の結婚意識の減退につながっていると考えられる。1997年のアジア通貨危機以降、終身雇用制度などが崩壊し、2008年にはリーマン・ショックが起こり、非正規職が増えた。

2020年からは新型コロナウイルス(以下、新型コロナ)感染症拡大によって労働需要が減少した。韓国青少年政策研究院が行った「2020年 青年の社会・経済実態および政策方案研究」(注4)によると、就業情勢の悪化により、全体の3.4%が引きこもりになった。

新型コロナが落ち着いた2022年以降、雇用情勢は量的にやや改善したが、質的にはあまり改善していない。韓国社会は住みにくい状況となり、恋愛や結婚に対する前向きな考えが後退し、出生率が急低下した。

地方からソウル首都圏への人口移動という社会問題も、出生率低下の主要要因だ。ソウル市は人口面で高密度空間であり、教育、就業環境、情報などが全て集約化され整っているが、高密度空間は少子化が進みやすい。

ドイツのような連邦国家は、教育水準の平準化や情報などが分散されやすいが、韓国などの中央集権の色彩が濃い国家は都市に情報が集約化される。ゆえに韓国では地方の出生率が比較的高いにもかかわらず、上京する人が過半数を占めるため、少子化が進んでいる。

現に、韓国の統計庁が発表した「2022年 出生および死亡統計」によると、ソウル市の合計特殊出生率が0.59だったのに対し、韓国南西部に位置する全羅南道霊光郡は1.81と比較的高い。また、高密度空間は物価が高く、生活費用もかさむため、職場と住居の距離が遠ざかり、生活の質が落ちる傾向がある。所得水準は必ずしも物価に比例して変化するわけではないため、家族を構成することが非常に難しくなったといえる。

さらに、出生率が近年急激に低下した背景として、女性の社会的地位の向上による人々の認識の変化も考えられる。

韓国では大学進学率が2022年で71.9%と、OECD加盟国でもトップを誇る。性別比では男性が70.0%、女性が73.8%と、女性の割合がやや高い。「男性は働き、女性は家で家事をする」という根強い儒教思想が浸透していた韓国社会に変化が起きていることがうかがえる。

高学歴の人が増えたことにより、結婚や家族を成すことと1人で生きていくことの意義など、自身で決定する生活判断能力が昔より高くなっているといえよう。

また、前述したように、物価は高騰しているが所得の変化がない、もしくは減っているため、独身の方が楽という考え方が若年層に広がっている。現に、家族を成すことが標準的なモデルではないと、男性、女性ともに考えるようになった。最近は、経済的な要因よりも結婚をしないことがトレンドとなりつつあり、文化的側面でも変化が起こっている。

女性の経済的活動の推進によって、「子供が先か、自身の人生が先か」という言葉が国内で広がっており、子供を産むこと自体が大きな負担となっている。女性が産休や育休を取ることによって賃金を稼ぐ期間が減ってしまうためだ。

また、金大中(キム・デジュン)政権時の2000年代初頭に女性部(現・女性家族部)が発足してから、女性の地位を向上させるために数多くの施策や事業を行ってきた。しかし、行き過ぎた男女意識や過度なフェミニズムにより、近年では男性側が反発し、男女対立が深刻化した。例えば、若い男性の間では、なぜ男性だけが兵役で軍隊に行かねばならないのか、女性を優遇しているのではないかという声が多数寄せられている。【5月15日 益森 有祐実氏 JETRO】

*******************

伝統的価値観の問題に加え、非正規雇用の増加、女性の社会的地位の向上による意識変化など、日本にも共通する現象でしょう。

【非正規雇用増加がもたらした結婚減少・少子化】

出産・子育てというと女性が着目されますが、男性についても、非正規雇用で経済が安定しない状態では結婚へ踏み切れない、結果的に少子化に・・・という現象が見られます。

****30代前半の非正規男性で結婚しているのは2割のみ****

少子化問題は経済問題でもある。

データを見る限りでは、現在の少子化を招いた原因として、経済も非常に大きい要素を占めている。

男性の場合、正社員(30~34歳)の既婚率は約60%だが、非正規社員の既婚率は約20%である(「令和4年版 少子化社会対策白書」)。

非正規社員の男性のうち、結婚している人が2割しかいないということは、事実上、非正規社員の男性は結婚が困難、ということである。 これは何を意味するか?

ジェンダーをめぐる認識が急速に変化しているとはいえ、男性はやはりある程度の安定した収入がなくては結婚できない、という考え方は根強い。だから派遣社員などでは、なかなか結婚できないのである。

つまり、「派遣社員が増えれば増えるだけ、未婚男性が増え少子化も加速する」ということである。

男性の非正規雇用が激増している

そして、日本では近年、男性の非正規雇用が急激に増加している。

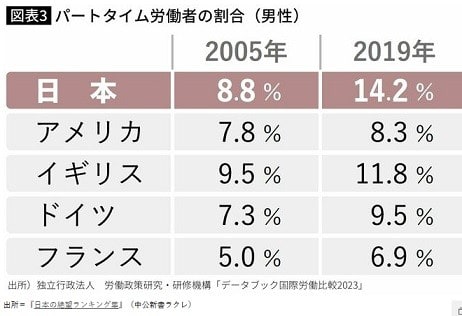

図表3は、パートタイム労働者のうち男性に絞って主要先進国と比較したものである。これを見ると日本の男性のパートタイム労働者はこの15年で激増しているのがわかる。

もちろん、パートタイム労働者だけではなく、非正規雇用に枠を広げると、その人数は非常に多くなる。

現在、日本では働く人の約4割が非正規雇用である。その中で男性は、700万人近くもいる。20年前よりも倍増したのだ。つまり、結婚できない男性がこの20年間で300万人以上も増加したようなものである。

現在の日本は、世界に例を見ないようなスピードで少子高齢化が進んでいる。このままでは、日本が衰退していくのは目に見えている。

どんなに経済成長をしたって、子どもの数が減っていけば、国力が減退するのは避けられない。(後略)【8月29日 大村 大次郎氏(ビジネスライター) 「なぜ日本は子育て世代にダメージのある政策ばかり講じてきたのか…世界最速で高齢化が進む本当の理由」PRESIDENT Online】

******************

経済にとって非正規雇用増加が不可避ということであれば、非正規雇用でも正規雇用とそん色のない待遇が受けられるような雇用条件・政府施策の配慮が必要でしょう。それでは非正規雇用を増やすメリットがないということであれば、企業の便益を重視して国家の衰退を甘受するか・・・という問題にも。