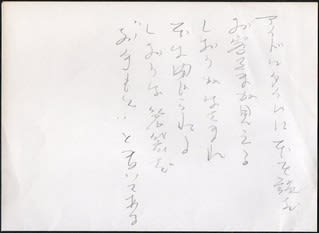

古いものを探していたら、驚く写真が見つかった。

丁度50年前の写真だ。

写っている人は、お米を仕入れていた卸会社「阪神米穀㈱」の山田さんだったと思う。

前に止まっている車は「スバルサンバー」。軽自動車で、わたしが買った初めての新車。

それまでは中古車を二台乗った。

最初は昭和36年に「マツダK360」という軽三輪。これは死ぬ直前の父が今津の自動車屋さん(今もある)に「いい中古が出たら」と注文していたのだった。

11万円で買って、毎月1万円ずつの支払いだった。

それは2年ほど乗って、次に「マツダB360」という軽四輪だった。

これは同業者の前浜米穀店さんのお下がりを、阪神米穀の営業をしておられた内海さんという人が仲介して下さって購入したもの。

いわば素人さんから買った。

この車はダメだった。よく故障した。一年ほど乗って廃車にしたような気がする。

そして買ったのが写真の「スバルサンバー」。

これは鞍掛町の43号線沿いにあった自動車屋(松野といったと思う)から買った。

車高が低くて、重い大きな物を積み下ろしするのに便利だった。

混合燃料だったので、青い排気ガスを吐きながら走った。

自転車が写っている。

もしかして運搬車?と思ったがよく見ると違う。

車の時代になっているので運搬車は処分したのかもしれない。

今「神戸新聞」の朝の連載小説「むーさんの背中」に出てくるような運搬車が懐かしいのだが、残念。

その横に薪が積まれている。

道路に平気に積んであります。

そんな時代だったのですね。

これはご飯を炊いたり風呂に焚いたりする燃料です。

「クヌギの尺六」とか「尺二」とか言ってました。

長さ、一尺六寸とか一尺二寸の意味です。

あるいは、焚きつけに使う細い薪を「スギボソ」と呼んだり。

「スギボソ」とは杉の細いのという意味です。

他に「スギマル」というのもありました。この写真の薪の左端、自転車の横に写っているのが「スギマル」ですね。

軒に「いの一番」の看板があります。

しかし他にややこしいものが写っていません。

ということはこの写真、多分「阪神米穀」さんが写したもの?

というのも、これ、店先を改修したとこみたいです。

パナペットに「今村米穀店」と書かれた文字も新しい。

そして、阪神米穀の社員の山田さん(事務方だったと思う)が写っている。

今、このブログを書きながら思いついたのだが、多分、この改修の費用の一部を「阪神米穀」さんが負担してくれたのでは?と思う。

だから写真が必要だったのだ。

あ、しかし違うなあ。阪神米穀の「ハ」の字もない。

そうだった、阪神米穀に一部負担してもらったのは、もっと後の看板テントに阪神米穀が扱うお米「水晶米」のロゴを入れた時だった。

車の向こうに板塀の倉庫が写ってます。

わたしが子どものころに、父親になにかで叱られて閉じ込められた倉庫です。

その時、すぐには許してもらえそうになかったので、積まれた炭俵の上で寝ころんでいたことを思い出しました。

この倉庫の場所に、後年、先ず小さな喫茶店を開いたのでした。

この昭和41年はまだまだ倉庫が必要な時代。

燃料がいっぱい入っていました。

夏の季節に、冬に売る木炭や煉炭をぎっしりと詰めてました。