金沢は、美術工芸の街で、文化的基盤を生かし、国立工芸館を招致できた。

町並みは美しく、伝統的な建築物が保全され、一度埋めた水路も復活させている。

国立、県立、市立、私立の博物館・美術館がたくさんある。

加賀藩は、加賀百万石と言われ財政豊かであった。それが文化的な豊かさの理由なのか?

調べるために、石川県立歴史博物館に行ってみた。

赤いレンガの建物。旧陸軍兵器庫を活用。陸軍は、兵器庫さえ立派なレンガ造にするほど金沢に気を遣ったのか。

47都道府県で唯一空襲を受けていない石川県。米軍は、文化財を攻撃しないことを知っての作戦だろうか。

左が、県立歴史博物館。右が、加賀本多博物館。

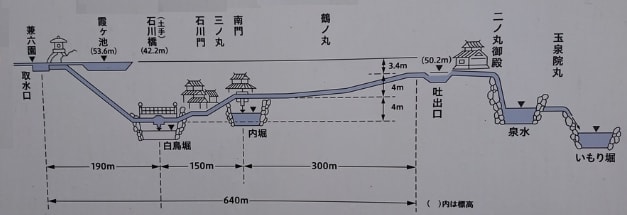

中央が、辰巳用水の石管。犀川から10キロ導水し、兼六園に水を配し、兼六園の霞が池から逆サイフォンの原理で金沢城へ揚水した。

一旦下がって、また揚がる。二の丸は空堀だったが、火災防止を理由に水が入ることに。

加賀藩が100万石になった経緯とその維持

- 織田信長から、能登一国を与えられる。

- 豊臣秀吉から、北加賀二郡と越中三郡を領土をもらう(越中は富山県)。

- 徳川家康から、関ヶ原の戦い後に、南加賀二郡を得て、領地は百万石を超えた(西軍だったが、北陸では東軍と和睦した)。

- 前田家は外様大名だが、徳川の娘を正室に迎え入れる※など将軍家と姻戚関係を結び、幕府内で徳川御三家に準じる待遇を受けた。

- 前田家は、格式の高い家として知られ、幕府は前田家に対して重大な処分を下すことはなかった。

- この結果、前田家は加賀百万石を築き、財政的に豊かな藩を維持することができた。

⇒※徳川家の養女を妻に迎えたのは、第2代藩主前田利常と第4代藩主前田光高。

石川県立美術館で観た「国宝 無銘正宗」は、前田光高が徳川家光の養女・阿智姫(水戸徳川頼房の娘)を正室に迎えたときの引き出物だった。

⇒100万石の富を幕府が懸念する軍事力では無く、美術工芸の発展に充てて伝統工芸が栄え、幕府の信用を得た。

加賀百万石の武家文化を支えた、5万石という破格の加賀本多家。全国の家臣の中でも最高禄。

初代の本多政重は、徳川家康の重臣である本多正信(「どうする家康」では松山ケンイチが演じているらしい)の次男。

本多家の家臣500人以上が、本多家上屋敷(現在の県立美術館や博物館)に出勤していた。

今も、この博物館がある公園は、本多の森公園となっている。

村雨の壺

本多家随一の家宝である。

銀山のある新川郡(現富山県)の領有権が幕府か加賀藩か問題となった際、

本多政重が幕府と交渉し、

加賀藩のものとなった。

功績をたたえ5万石を10万石に増やす話を辞退し、

代わりに村雨の壺を受領した。

5万石の壺と言われる。

昔、

富山県が加賀藩に属していた証拠の壺だね。

加賀・越中・能登の三国合せて119万2760石。

本多家の鎧、兜の実物が迫力満点。写真撮影はOKだが、SNS投稿不可なので割愛。

上から、

大十文字槍 おおじゅうもんじやり 江戸時代初期

本多政重の所用。

大身槍 おおみやり 室町時代末期

本多政重が1600年の関ヶ原の戦い使用したと伝わる。柄を入れると3mにもなる。

- 「どうする家康」に出てくる本多忠勝は、6mもある大身槍で数々の戦で功績を挙げ、家康から10万石の桑名藩主を与えられた。

- 本多正信を「腰抜け」と言ったそうだ。確かに槍の長さは2倍ある。

- 加賀本多家は、武将と言うより、徳川家と交渉して前田家を支えた知恵者だね。

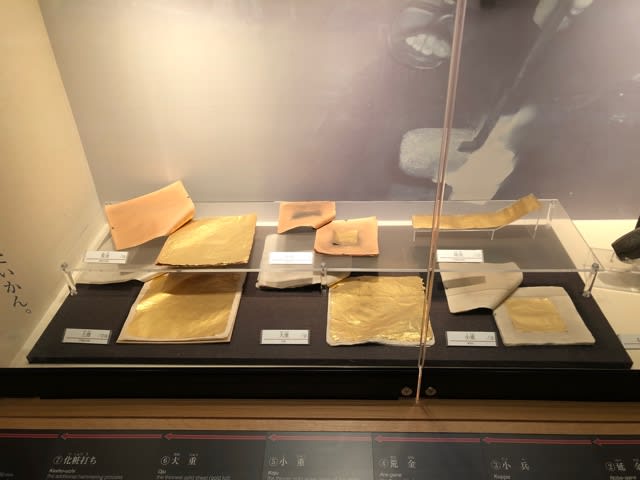

薙刀なぎなた 室町時代 【金沢市立安江金箔工芸館】

【金沢市立安江金箔工芸館】前田利家が、

七尾で金箔を、

金沢で銀箔を打つよう命じた記録があり、16世紀には始まっていた。

幕府が金座・銀座を江戸に設置したため途絶えかけたが、幕末には製造権を得て、明治期に産業として成長。

現在、日本の金箔の生産量は、金沢が100%に近い。

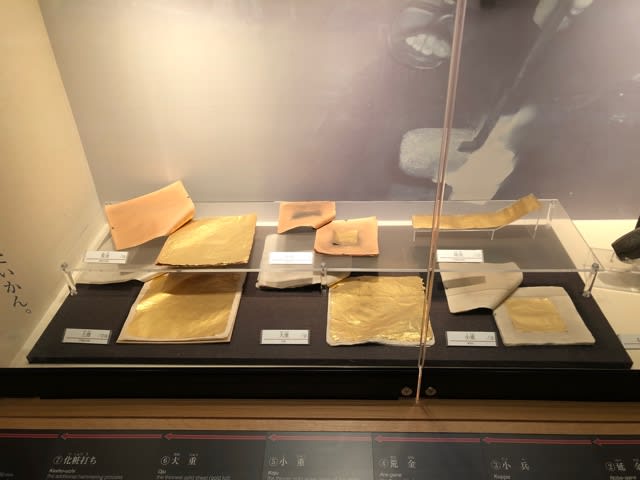

金打ちは、金を、厚さ1万分の1ミリになるまで何回も打ち伸ばして製造する。

金と金の間に、特殊な手漉き和紙を挟み、重ねて打つが、和紙造りに犀川の水質が重要だった。

右上の

棒状の金塊から左へ、更に手前側の右から左へと、

打つ工程を経て、

薄く仕上がっていく。

金箔の薄さ

金箔の薄さを、

髪の毛(左の丸棒)と比較したもの。

薄くなるまで、ハンマーで何度も叩く。

金箔は、蒔絵や沈金など漆工芸

金箔は、蒔絵や沈金など漆工芸に不可欠な材料。

地元に、材料供給体制があった。

漆の乾燥には、湿度と温度が必要。

「沖縄は、湿度と温度が高く、漆の乾燥と硬化に最適」と室瀬和美先生から教わった。

「首里城は、巨大な漆器」と高良倉吉先生は言った。

金沢や輪島は「弁当忘れても、傘忘れるな」と雨が多く、海に面し湿度が高く、漆の乾燥や硬化に適した立地。

こうした条件が整い、

石川県の漆工芸を発展した。

石積みの堀と道路。道路の中央には、用水を生かした、

雪解け用の配管がある。

兼六園の外周の

用水路。

兼六園から出てくる水。

【本多家屋敷跡】

【本多家屋敷跡】 【兼六園周辺文化の森】

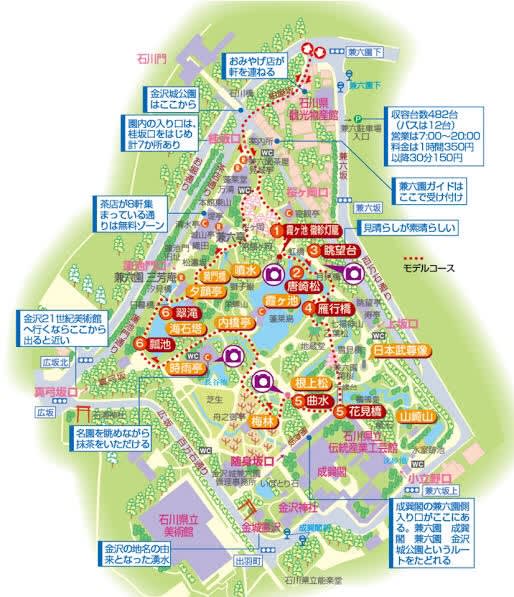

【兼六園周辺文化の森】国立工芸館、県立美術館、県立歴史博物館、加賀本多博物館、文化財保存修復工房、県立能楽堂、金澤神社がある。

【石川県政記念しいのき迎賓館】

1924年の歴史的建造物の旧庁舎を再整備した建物。

3年に一度の国際漆展(11/9-11/21)が開催されており、運良く観ることが出来た。

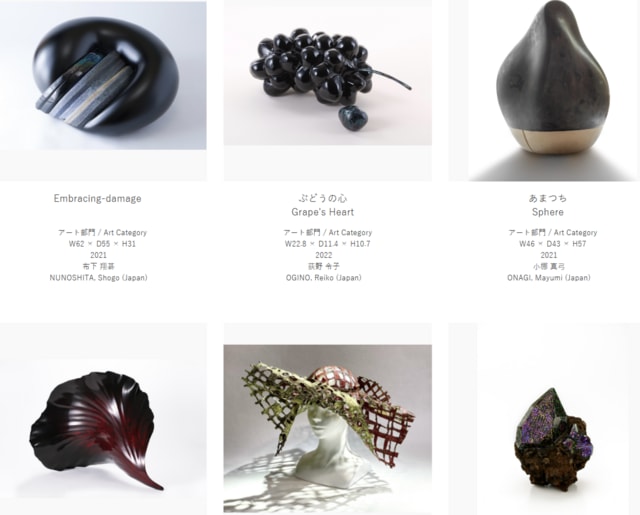

入賞作(上記HPから)

入賞作(上記HPから)加賀藩から続く伝統工芸王国の神髄を観た気がした。