金勝山には最高峰の「龍王山」や「鶏冠山」の山頂があり、総称として「金勝アルプス」と呼ばれる山系です。

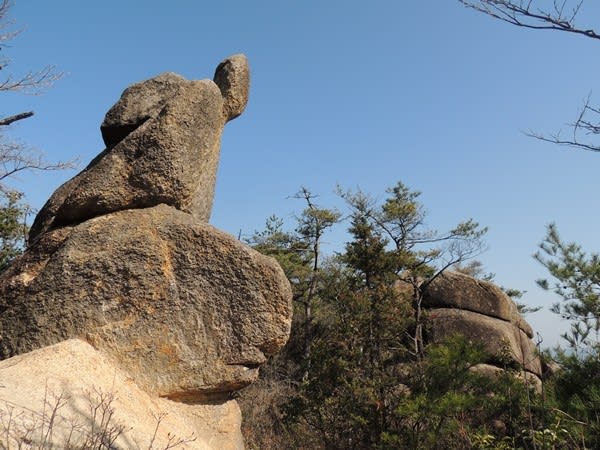

金勝山には最高峰の「龍王山」や「鶏冠山」の山頂があり、総称として「金勝アルプス」と呼ばれる山系です。山中には剥き出しとなっている巨石・奇岩が多く、変化に富んだコースという意味ではその標高以上の魅力のある山だと思います。

山中には奈良時代から続き、興福寺の山岳仏教道場でもあったという「金勝寺」が祀られ、狛坂寺廃寺跡には「狛坂磨崖仏」が安置される。

摩崖仏は他にも「逆さ観音」や「泣き地蔵」などがあり、迫力のある「九品の滝」や「落ヶ滝」も山中にある。

金勝山へ山登りとしてはこれが3度となり、最初は「逆さ観音」から「落ヶ滝」を巡り、2度目は「龍王山」から「狛坂磨崖仏」を巡った。

今回は「龍王山」から「天狗岩」を経由して「鶏冠山」の山頂を目指すピストン縦走で2つの山頂を目指すことにしました。

最初に登った頃は滝や摩崖仏や巨石だったのに、目的が少し変わってきているような気がしますね。

馬頭観音前の登山口からスタートして平坦な道を進むとほどなくして「金勝寺八大龍王本殿」の祠へと到着します。

この神殿は麓にある大野神社の境外社で「八大龍王(天之水分神)」をお祀りし、水の神として信仰されており、千魃時には雨乞い行事が行われたといいます。

近くにある分岐から「龍王山」の山頂へはすぐに登ることができ、眺望はあまりないものの、木々の間からはごつごつした奇石群と下界の様子が見える場所がある。

「龍王」と名の付く山ですから、麓に暮らす人にとっては水源の山であり、農業に欠かせない水の神として信仰されてきた山だったのでしょう。

「龍王山」の標高は604.7mと低山の部類になり、金勝アルプスの最高峰とされていますが、金勝アルプスを標高で侮るなかれ。決して標高だけでは語れない山です。

ここまでで出会った人はトレランの方が一人だけでしたので、この山は上桐生から登るのが一般的なのかもしれませんね。

途中で見た花は、アセビがちょうど見頃を迎えており、山のスミレの小さな花やショウジョウバカマが花を咲かせていた頃。

ウグイスの囀りがにぎやかだが、夏鳥にはまだ早く、見聞きできるのはヤマガラやシジュウカラやホオジロといったところ。

登山道から見え隠れしだしたのは「鶏冠山」の姿です。

なんか随分と遠くに見えてしまいますが、無事たどり着けるのでしょうかね。

少し歩いた先には「茶沸観音」の石仏が大きな岩を削った窪みの中に祀られています。

石仏は鎌倉時代に彫られたとされており、ここで参詣者に茶のもてなしをしていたことから名が付いたとする説があるようです。

山中にある「金勝寺」は、現在は林道を経由して参拝することが可能ですが、林道がなければ参拝するにも一苦労するような山の奥深くに祀られた寺院です。

金勝山にある幾つかのルートが交差するのが「白石峰」で、ここで4方向に分岐します。

前回は狛坂線方向を進み「重岩」「国見岩」を経由して狛坂寺廃寺跡の「狛坂磨崖仏」へ行きましたが、今回は「耳岩」「天狗岩」「鶏冠山」方向へ進みます。

コースタイムは鶏冠山まで90分とのことですからここからピストン往復で3時間。何とかなるか..。

白石峰から耳岩の分岐まで向かうと、下りの多い道は風化した花崗岩でザレてはいるが、巨石に挟まれながら進むような山歩きに至福感に満ちた気持ちになってくる。

陽射しは最高で、上着を脱いでシャツ1枚になるがそれでも汗ばんでくる好天の登山日和です。

巨石・奇石には次々に遭遇し、このルートの面白さを実感しますが、天狗岩へ向かうこのルートは実際に巨石・奇石の中心部へと向かう道ですから岩が多いのも納得です。

滋賀県の湖南・湖東地方には巨石の山が多いですが、やはり金勝アルプスと呼ばれるだけあって岩だらけ、岩で出来ているような山です。

滑りやすい急登のザレ場にはプラ段や場所によってロープが張ってありますので滑らないで済みます。

白石峰以降は反対側から登ってこられた方と次々とすれ違います。やはり上桐生から登るのが一般的なのかもしれませんね。

どれほど岩の間をすり抜けて歩いてきたでしょうか。まもなく「耳岩」の分岐までやってきました。

ここで出会った方に“これ耳岩ですよね?”と確認すると“地図ではそうですよね。”とお互いここは初めてでしたので確信は持てずでした。

さてここからが金勝山の中枢部の巨石・奇岩地帯に入ります。

手前のピークにも巨石群があり、向こう側に見えるのが「天狗岩」の巨石群です。

「天狗岩」の奥の方に見えているのが最終目的地の「鶏冠山」の山頂で、まだ1時間以上はかかりそうです。

「天狗岩」については後編に記載しますが、最高にスリリングなプチ・クライミングと命知らずの人達のアドベンチャー「スラックライン」を見学することが出来ました。

「天狗岩」などがある巨石エリアを越えてもまだ「鶏冠山」の山頂は遠くに見えますね。

「鶏冠山」山頂へは一旦下って山に近づいた後、山頂まで急登を登りきることになります。

山の上に空が見えてますので、あと少し登ったら山頂というのは分かるのですが、中々苦しい登りが続きます。

ザレた急登。

滑りそうです。

登りきると「鶏冠山」の山頂です。

あまり眺望のない山頂でしたが、ここで持ってきた塩おにぎりを食べて栄養補給。

山頂では先客の方がバーナーで山ご飯を調理中。“水が少なかった”とか“まだ堅かった”など中々うまくいかないようでしたが、楽しそうに調理して召し上がっておられました。

山ご飯の世界もはまると楽しそうですね。

これで「龍王山」から「鶏冠山」までの縦走は完了です。

お疲れ山でした!と言いたいところですが、ピストンなので歩いてきた道をすべて登り下りしないとお家に帰れない。

では折り返しましょう。...「天狗岩」と「スラックライン」は後編で!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます