洞雲寺墓所隣の佐方小学校校門脇の塀には平成13年(2001)11月、同校6年生によって制作された陶壁レリーフ「獅子舞」が設置されている。佐方八幡神社に伝わっている獅子舞を佐方獅子舞保存会や佐方小獅子舞クラブなどで伝承活動をされているようである。太鼓、笛、鉦、長い竹筒を打つなど楽人のお囃子に合わせて獅子が舞っている様子が各面72枚のパーツで表されている。

洞雲寺墓所隣の佐方小学校校門脇の塀には平成13年(2001)11月、同校6年生によって制作された陶壁レリーフ「獅子舞」が設置されている。佐方八幡神社に伝わっている獅子舞を佐方獅子舞保存会や佐方小獅子舞クラブなどで伝承活動をされているようである。太鼓、笛、鉦、長い竹筒を打つなど楽人のお囃子に合わせて獅子が舞っている様子が各面72枚のパーツで表されている。

竜神湖(立岩ダム)湖畔の駐車場から瀬戸谷を少し入った所からつづら折りとなって左岸の斜面高いところに木馬道の石積みがみられる。この木馬道とは別の主ルートで瀬戸谷の奥部から搬出された木馬道跡がある。十方山登山道を少し登ると瀬戸滝方面の山道がありこれが木馬道の跡で昨日紹介した瀬戸滝上部まで至ることが出来る。

毎日うだるような暑さなので吉和地区にある瀬戸の滝で天然のミストをあびようと訪れた。竜神湖(立岩ダム)湖畔の駐車場から瀬戸谷を遡って行くと少しばかりの冷気を感ずるが、瀬戸滝に到着した頃には汗びっしょりとなった。滝の水量が少し少ないのか天然のミストをたっぷりとあびることが出来なかった。若いころには迂回して二段の滝上に登り源流まで辿って十方山登山道に至ったことがあるがもうそのような元気はない。

宮内地区にある霊峯墓苑の一角に建立されている法界萬霊碑(飢民供養碑)で、享保の大飢饉の33回忌追福のために宝暦14年(1764)9月に廿日市町人によって榎の浦新開に建立されていた。市営火葬場霊峯苑の整備に伴って榎の浦新開から移転されたものである。

以前に桜尾山の妙見社を紹介したが、社殿前に昭和7年(1932)5月にこの妙見堂を改築した時の寄付者を刻した芳名録と刻された珍しい円柱型の碑が建立されている。銅鋳製の円柱に寄付者の刻銘があり石造の円形笠と円形基礎が設けられているもので、あまり見かけたことが無い珍しい型の芳名碑である。

山陽自動車道の法面に樹木が繁茂していた時にはタカサゴユリが段々とみられなくなって絶滅したものと思っていた。過冬に樹木が伐採されて絶滅したかと思われたタカサゴユリが法面のあちらこちらで花を咲かせている。タカサゴユリは外来種のようであるが花がきれいなために駆除されずにいるようであるが抜き取り刈り取りなどをするよう薦められているようである。

上平良大原地区に祀られている都地蔵でこの地蔵菩薩坐像は宝暦4年(1754)に地域の人達が願主で寺田村(佐伯区)の石工により造立されている。都地蔵付近は江戸期の地誌絵図にミヤコ垣内とあり、明治期の地券申受帖に都垣内の田んぼがみられる。地域の人はこの地蔵を都井手の守り地蔵であるといっておられた。

大正期の地誌には「国庁所在地は大原都地蔵の辺りならんかと思わる」とあり、荒唐無稽な記述がされている。地蔵がある用地は一般県道廿日市環状線の用地内となっており先行きはどのようになるのであろうか。

孫達が宮島の包ケ浦自然公園でのキャンプに出掛け公園入口に建立されている毛利元就上陸之跡碑の画像を送ってくれた。この碑は広島陸軍兵器補給廠長岡田護の揮毫で昭和16年(1941)3月に建立されている。この地には広島陸軍兵器補給廠包ケ浦分廠が置かれていた関係でこの石碑が建立されたものとみられる。

下の絵図は芸州厳島合戦図で弘治元年(1555)毛利氏が奇襲により陶晴賢の大軍を破った厳島合戦の様子を描いた絵図で、毛利元就の本隊は鼓ケ浦に上陸して博奕尾に向かう毛利軍の旗がみられる。

天神山にある正覚院の鐘楼に掛けられている梵鐘で、銘文によると天明6年(1786)8月25日に山田治右衛門藤原貞運が鋳造している。山田貞運は廿日市の鋳物師であり、山田家は代々庄屋も務めており昨日紹介した廿日市本陣役も務めていた。山田貞運の鋳造作品はこれ以外に確認することが出来ず、この頃以降から鋳造作品は少なくなっており鋳造活動は衰退していったようである。

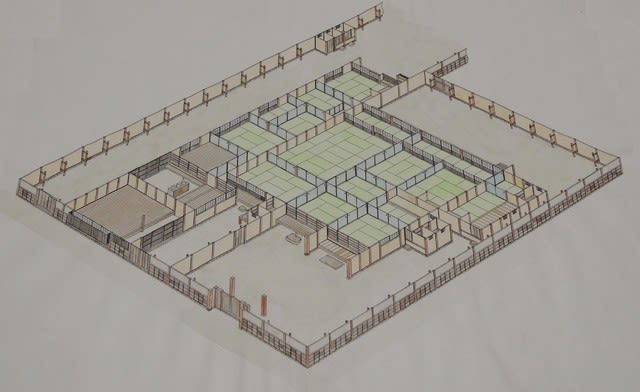

廿日市市中央市民センターの前庭に「芸州廿日市御本陣旧趾」と刻された石碑が建立されている。碑文の中に「・・・旧地ノ一角ニ碑ヲ建テ・・・」とあり、碑文を読んだ人は中央市民センターの地が本陣跡と間違われそうである。本陣跡は中央市民センター東隣で中画像の赤線内にかつて下画像のような豪壮な本陣屋敷があったようである。この碑もここの一角にあったが二度目の移設で現在地に移されたのである。

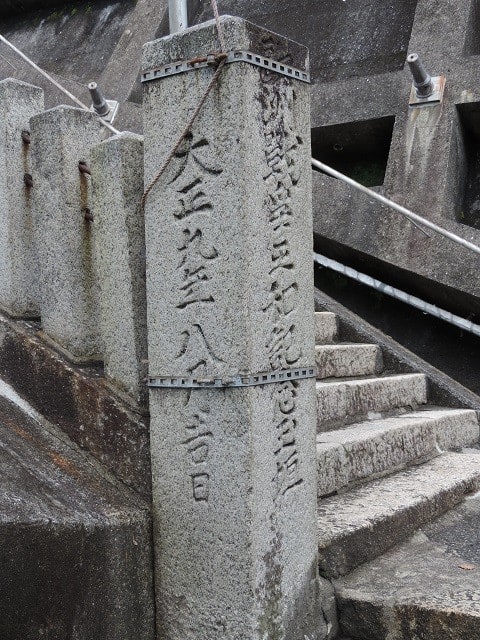

天満宮や正覚院のある天神山には何十回と登っているが、参道石段途中の玉垣親柱に欧州戦争平和記念と刻されているのを初めて気が付いた。刻銘によると大正9年(1920)8月に建立されたようである。欧州戦争とあるのは第一次世界大戦のことであろうか?各地に建立されている戦没者慰霊碑に大正3年乃至9年役とあり出征者名、戦死者、従軍者名などが刻されており、欧州戦争にも我が国は無縁でなかったようである。

燈籠の骨組みに燈籠紙を張り角頭に切り房や垂れ房などを張り付けると完成である。下画像の一ケ所ピンク色の燈籠紙下半分は糊付けしなくて開放としているのは、かつてここからローソクの火を付けたりしていた名残りである。中央部分にナスなどのヘタを置き芯棒を差し込んでローソクを立てていたのである。店先に並んでいる燈籠に比べると見劣りするけれど手作りの燈籠でもあり御先祖さんも喜んでくれるであろう。

燈籠の骨組みが出来たので6種類ある燈籠紙を朝顔型花弁の二等辺三角形に切る。二等辺三角形の燈籠紙を燈籠骨組みに張り合わせていくと朝顔型燈籠になる。六角頭に飾る切り房(かつて葬儀の際の野燈籠と同じ作り方)や垂れ房などの加工に手間取るのである。

盆が近くなったので毎年墓前に供える盆燈籠を作る準備を始めた。燈籠の骨組みとなる女竹の先端部を6等分に割って朝顔型に折り癖をつけて先端部に切り割を付けておく。朝顔型の上部に嵌め込む6角型の枠を作るために真竹を小割にして削ぎ、ローソク火で炙って曲げ6角型の枠を作る。朝顔型の先端部の切り割に6角型の枠を嵌め込んで燈籠の骨組みが出来上がりである。燈籠紙の貼り付けは何時にしようか・・・

昨日紹介した山口市徳地上村の月輪寺薬師堂の近くに厳島神社があったので参詣した。二の鳥居神額には厳島新宮と刻されており江戸期の寺社由来によると新宮厳島大明神とあった。安芸国佐伯郡より勧請したとあり、永正9年(1512)や享禄4年(1531)に再建された棟札などが記されており中世からこの地方で祀られていたようである。