第11回朝日杯将棋オープン戦は17日(土)に準決勝・決勝が行われ、藤井聡太五段が羽生善治竜王、広瀬章人八段を破り、見事優勝した。優勝賞金は750万円。

そして藤井五段は全棋士参加の一般棋戦で優勝したことにより、六段昇段を決めた。藤井新六段は今月1日に順位戦C級2組で一足早く昇級&五段昇段を決めていたので、五段期間はたった16日。四段デビューから数えても、わずか1年5ヶ月で二段階昇進の快挙となった。

その藤井六段は今日19日で15歳7ヶ月となる。そして私にも、15歳7ヶ月の時があった。

そこで今日は、数十年に一度の天才と、50歳過ぎの無職男を比較するのもナンだが、その当時の私の将棋を記してみる。

1981年11月3日(火・祝)

於:J高等学校将棋部

▲1級 一公(高校1年)

△四段 少年(中学2年)

初手からの指し手。▲2六歩△3四歩▲7六歩△8四歩▲2五歩△8五歩▲7八金△3二金▲2四歩△同歩▲同飛△8六歩▲同歩△同飛▲3四飛(第1図)

この時私は、正確には15歳7ヶ月半。

私の高校は当時、11月2日と3日に文化祭が行われていた。日程が固定されているのは、OBも日にちを確認せずに訪れることができるためだった。

私はもちろん将棋部に属していて、この日は人気棋士の真部一男七段が指導対局に見えることになっていた。

その待ち時間に、中学2年生の少年が遊びにきた。彼は奨励会を目指しているとのことだった。

彼と部員が対局することになったが、先輩から「大沢、相手してやれ」の声が飛び、私と指すことになった。しかし当時私の棋力は初段前後。とてもプロ志望者に勝てるとは思えないが、精一杯指せば勝機はあると思った。

たぶん振駒はせず、私が先手だったと思う。私は当時振り飛車も指していたが、居飛車のほうが多かった。矢倉などはスズメ刺しの勉強をしたものである。

私は▲2六歩。今もそうだが、当時はひねり飛車も好きだった。

だが本局は△3四歩▲7六歩から、相掛かり系となった。以下、お互い飛車先の歩を切る。△8六同飛に、私は気合で▲3四飛と取った。

第1図以下の指し手。△8八角成▲同銀△2八歩▲同銀△4五角▲8七歩△7六飛▲7七歩△3四角▲7六歩△1二角▲3八金△7二金▲5八玉△5二玉▲1六歩△2三角(第2図)

少年は大人しそうな感じだった。第1図から少年は△8八角成。今なら9割が△3三角である。

少年はさらに△2八歩~△4五角。いわゆる「△4五角戦法」で、当時は谷川浩司七段が連採し、好成績を収めていた。

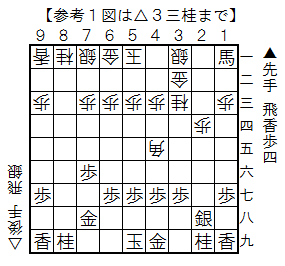

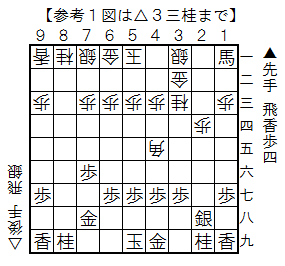

△4五角に定跡は▲2四飛。以下△2三歩▲7七角△8八飛成▲同角△2四歩▲1一角成△3三桂(参考1図)が変化の一例だ。

しかし定跡に疎かった私は、▲8七歩。△7六飛にも▲7七歩と謝った。

いかにも屈伏の手で、▲7七歩ではせめて▲7七銀であろう。ちなみに別日で先輩と似た進行になり、▲7七銀以下、△同飛成▲3二飛成△同銀▲7七桂、の手順が現れたこともあった(結果は51手まで私の勝ち)。

本譜▲7七歩には△6六飛と寄る手もある。飯島栄治七段の名著「横歩取り超急戦のすべて」(マイナビ)では、▲2四飛△2三歩の2手を加えたあと、▲6八玉△6七飛成▲同金△2四歩▲5六歩まで互角、と教えている。が、少年はたんに△3四角。これも立派な手である。

しかし▲7六歩に▲8四飛を避けて△1二角と引くようでは、少年もちょっとしくじったか。

お互い居玉を解消し、▲1六歩に△2三角。少年も手探りのようだ。

次の手を私はまたひるんだ。

第2図以下の指し手。▲2七歩△2二銀▲3六歩△7四歩▲9六歩△1四歩▲2六歩△8二銀▲3七銀△1五歩▲同歩△1七歩(第3図)

私は▲2七歩と謝ったが、どれだけチャンバラを恐れているのだろう。先の▲7七歩もそうだが、こんな手を指すくらいなら横歩取りを指すな、というくらいのものである。

△1四歩に▲2六歩も意味不明。ただ、自陣にスキを見せないよう、慎重に指している様は窺える。

▲3七銀にスキありと見て、少年は端攻めにきた。

△1七歩に、次の手を当たる人はいまい。

(つづく)

そして藤井五段は全棋士参加の一般棋戦で優勝したことにより、六段昇段を決めた。藤井新六段は今月1日に順位戦C級2組で一足早く昇級&五段昇段を決めていたので、五段期間はたった16日。四段デビューから数えても、わずか1年5ヶ月で二段階昇進の快挙となった。

その藤井六段は今日19日で15歳7ヶ月となる。そして私にも、15歳7ヶ月の時があった。

そこで今日は、数十年に一度の天才と、50歳過ぎの無職男を比較するのもナンだが、その当時の私の将棋を記してみる。

1981年11月3日(火・祝)

於:J高等学校将棋部

▲1級 一公(高校1年)

△四段 少年(中学2年)

初手からの指し手。▲2六歩△3四歩▲7六歩△8四歩▲2五歩△8五歩▲7八金△3二金▲2四歩△同歩▲同飛△8六歩▲同歩△同飛▲3四飛(第1図)

この時私は、正確には15歳7ヶ月半。

私の高校は当時、11月2日と3日に文化祭が行われていた。日程が固定されているのは、OBも日にちを確認せずに訪れることができるためだった。

私はもちろん将棋部に属していて、この日は人気棋士の真部一男七段が指導対局に見えることになっていた。

その待ち時間に、中学2年生の少年が遊びにきた。彼は奨励会を目指しているとのことだった。

彼と部員が対局することになったが、先輩から「大沢、相手してやれ」の声が飛び、私と指すことになった。しかし当時私の棋力は初段前後。とてもプロ志望者に勝てるとは思えないが、精一杯指せば勝機はあると思った。

たぶん振駒はせず、私が先手だったと思う。私は当時振り飛車も指していたが、居飛車のほうが多かった。矢倉などはスズメ刺しの勉強をしたものである。

私は▲2六歩。今もそうだが、当時はひねり飛車も好きだった。

だが本局は△3四歩▲7六歩から、相掛かり系となった。以下、お互い飛車先の歩を切る。△8六同飛に、私は気合で▲3四飛と取った。

第1図以下の指し手。△8八角成▲同銀△2八歩▲同銀△4五角▲8七歩△7六飛▲7七歩△3四角▲7六歩△1二角▲3八金△7二金▲5八玉△5二玉▲1六歩△2三角(第2図)

少年は大人しそうな感じだった。第1図から少年は△8八角成。今なら9割が△3三角である。

少年はさらに△2八歩~△4五角。いわゆる「△4五角戦法」で、当時は谷川浩司七段が連採し、好成績を収めていた。

△4五角に定跡は▲2四飛。以下△2三歩▲7七角△8八飛成▲同角△2四歩▲1一角成△3三桂(参考1図)が変化の一例だ。

しかし定跡に疎かった私は、▲8七歩。△7六飛にも▲7七歩と謝った。

いかにも屈伏の手で、▲7七歩ではせめて▲7七銀であろう。ちなみに別日で先輩と似た進行になり、▲7七銀以下、△同飛成▲3二飛成△同銀▲7七桂、の手順が現れたこともあった(結果は51手まで私の勝ち)。

本譜▲7七歩には△6六飛と寄る手もある。飯島栄治七段の名著「横歩取り超急戦のすべて」(マイナビ)では、▲2四飛△2三歩の2手を加えたあと、▲6八玉△6七飛成▲同金△2四歩▲5六歩まで互角、と教えている。が、少年はたんに△3四角。これも立派な手である。

しかし▲7六歩に▲8四飛を避けて△1二角と引くようでは、少年もちょっとしくじったか。

お互い居玉を解消し、▲1六歩に△2三角。少年も手探りのようだ。

次の手を私はまたひるんだ。

第2図以下の指し手。▲2七歩△2二銀▲3六歩△7四歩▲9六歩△1四歩▲2六歩△8二銀▲3七銀△1五歩▲同歩△1七歩(第3図)

私は▲2七歩と謝ったが、どれだけチャンバラを恐れているのだろう。先の▲7七歩もそうだが、こんな手を指すくらいなら横歩取りを指すな、というくらいのものである。

△1四歩に▲2六歩も意味不明。ただ、自陣にスキを見せないよう、慎重に指している様は窺える。

▲3七銀にスキありと見て、少年は端攻めにきた。

△1七歩に、次の手を当たる人はいまい。

(つづく)