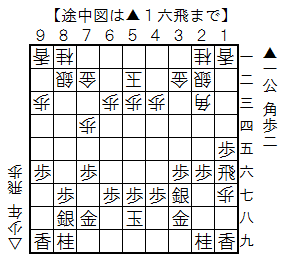

第3図以下の指し手。▲1六飛(途中図)

△3四角▲2五角△同角▲同歩△3三桂(第4図)

第3図で▲1七同香は、△1九飛▲2八金に、△2七歩でも△1六歩でも先手負け。

さりとて捨て置けば△1五香があるので、私は忍の一字で▲1六飛!と打った。

以前大野教室でSato氏と対戦した時、対ひねり飛車から▲9五歩△同歩▲9三歩と垂らされたのだが、私は次の▲9五香を防いで、△9四銀と据えたものだ。しかも2局も。

また、大野八一雄七段門下のO奨励会3級(現三段)に教えていただいた時、O3級の9筋の端攻めに、やはり▲9五飛と打って耐えたことがあった。

さらにいえば、私は六枚落ちの上手を持っても、下手の端攻めを全力で受ける。

つまり私は、相手の端攻めを全力で受ける棋風なのだ。それが15歳のころにすでに確立されていたとは、我ながら興味深かった。

対して少年は△3四角と覗いたが、逸機。ここは△6七角成(参考2図)とバッサリ行く手があった。以下▲6七同金は△7八飛。▲6七同玉は△6九飛でいずれも先手壊滅である。

ちなみにもし先手が飛車を手持ちにしていたら、△7八飛には▲6八飛で受かるが、ないものはしょうがない。

横歩取り△4五角戦法には大駒をタダ捨てする変化がよく出てくる。とくに「△6七角成」は頻出である。少なくとも今の有段の子供なら△6七角成はノータイムで指すはずで、してみるとこの少年は、奨励会を受験するにはちょっと厳しい棋力だったかもしれない。

本譜に戻り、△3四角に▲1七飛は、△1六歩▲1八飛△1五香でわるいと読んだのだろう。私は何と▲2五角と打ち返した。ここでも無論△6七角成があった(というか、さっきより条件がいい)のだが、少年は△2五同角。少年もやや負担だった角を持駒にし、ありがたいと思ったに違いない。

▲同歩に△3三桂と跳んで、後手快調の捌きである。対して私の次の手が、またヒドかった。

第4図以下の指し手。▲3四角△2三銀▲3五歩△3四銀▲同歩△2五桂▲3六飛△3七桂成▲同桂△2九飛▲3九桂△5五角(第5図)

私は△2五桂跳ねを防いで▲3四角。まさに受け一方の角で、その類の手に大駒を2枚使ってしまうのも珍しい。私は相手の攻めを切らすのが好きだが、当時もそんな思想で指していたようで、やはり興味深かった。

しかし現実的には△2三銀で角がおかしい。私は▲3五歩と角を差し出したが、これでは先手が不利である。

少年は角を取り、返す刀で△2五桂を実現した。私は銀桂交換を甘受し、△2九飛にはその桂を3九に据える。まさに泣きたくなるような手で、今の私なら投了している。

少年は天王山に△5五角。

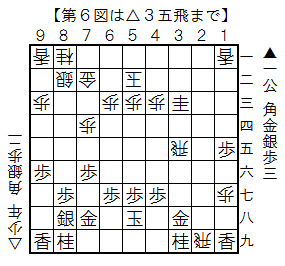

第5図以下の指し手。▲3三歩成△同金▲4五桂△3五歩▲同飛△4四角▲3三飛成△同角▲同桂成△3五飛(第6図)

第5図の△5五角は好点のようだが、ここでは△2七銀があった。▲2七同金は△3九飛成。▲2七同桂も△4九角で先手敗勢だ。△2七銀も時折り出る手筋で、難しくはない。やはり少年は、実力を出し切れてなかったのだろう。

ともあれターンが回ってきた私は、▲3三歩成から反撃する。これを△3三同角は▲4五桂があるので、少年は△3三同金。それでも私は▲4五桂と跳ね、少年の△3五歩~△4四角には構わず▲3三飛成と突っ込み、この折衝は金得の上、成桂までできた。一挙に形勢が縮まったのである。

戻って少年の△3五歩では、ここでも△2七銀があったのではないか。

もっとも少年は、第6図の△3五飛に期待したようだ。この両取りが痛く、やはり先手の分がわるい。

ところが…。

(つづく)