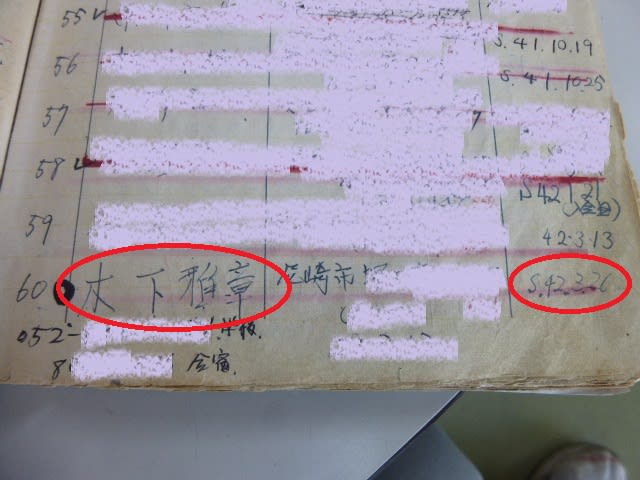

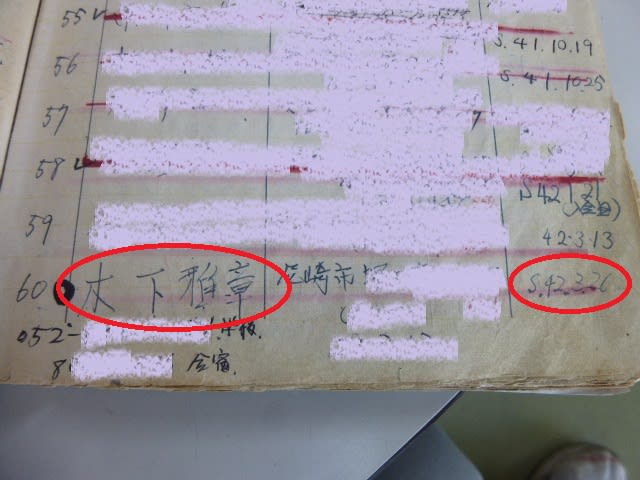

私が子供の頃からお世話になっている自転車クラブのクラブ員名簿を

見せてもらって来ました 私の自転車の原点はここです

伊丹 N.C.C ナニワサイクリングクラブ 兵庫県の自転車屋さんが

中心となってお世話をして下さっています

昭和42年3月20日の日付で名簿に載っています この時にクラブ員にして貰ったのですね

この時以前からすでに自転車が好きになっていた私は 中学校の夏休みの期間中、ずっと

この自転車屋さんで 開店から暗くなるまで毎日親父さんが自転車を触るのを見ていました

それで自転車の整備の方法を多く覚えました

その 8年後 私の弟もお世話になっています

N.C.C はこの頃は実業団登録をしており

高校の 3年間は N.C.C で試合に出ていました

弟も実業団の試合に出ています

クラブのタイムトライアル 先輩の自転車を

借りて走っています 皆にとても良くして

もらいました これは中学3年生です

それから数年一生懸命練習をしました 1971年 第2回全日本実業団 伊豆CSC 333バンクです

1000mT.T のスタートです 6位に入賞しています 高校にクラブの無かった私は 初めての

全国大会での入賞でした この時の優勝は沼田弥一さん

1971年11月 西日本実業団 鈴鹿サーキット 全国レベルの凄い選手が沢山写っています

見て解る選手はいますか? 私は左から2人目 裸足で白いシューズを履いています

その付近に居るのは 川崎正志 山本良三 清水一仁 城本量徳 (各氏敬称略)

先頭集団でゴールしましたが 11位

この様な所で走れる様になるまで育ててもらったクラブです こことは今でも

お付き合いが続いています と言うよりまだ除籍にはなっていませんから(笑)

見せてもらって来ました 私の自転車の原点はここです

伊丹 N.C.C ナニワサイクリングクラブ 兵庫県の自転車屋さんが

中心となってお世話をして下さっています

昭和42年3月20日の日付で名簿に載っています この時にクラブ員にして貰ったのですね

この時以前からすでに自転車が好きになっていた私は 中学校の夏休みの期間中、ずっと

この自転車屋さんで 開店から暗くなるまで毎日親父さんが自転車を触るのを見ていました

それで自転車の整備の方法を多く覚えました

その 8年後 私の弟もお世話になっています

N.C.C はこの頃は実業団登録をしており

高校の 3年間は N.C.C で試合に出ていました

弟も実業団の試合に出ています

クラブのタイムトライアル 先輩の自転車を

借りて走っています 皆にとても良くして

もらいました これは中学3年生です

それから数年一生懸命練習をしました 1971年 第2回全日本実業団 伊豆CSC 333バンクです

1000mT.T のスタートです 6位に入賞しています 高校にクラブの無かった私は 初めての

全国大会での入賞でした この時の優勝は沼田弥一さん

1971年11月 西日本実業団 鈴鹿サーキット 全国レベルの凄い選手が沢山写っています

見て解る選手はいますか? 私は左から2人目 裸足で白いシューズを履いています

その付近に居るのは 川崎正志 山本良三 清水一仁 城本量徳 (各氏敬称略)

先頭集団でゴールしましたが 11位

この様な所で走れる様になるまで育ててもらったクラブです こことは今でも

お付き合いが続いています と言うよりまだ除籍にはなっていませんから(笑)