この年の珠光忌に訪れたのは、平成15年から数えること実に9年ぶりだ。

その節はたいへんお世話になった。

後日にお会いした住職と奈良の行事などについてお話をしたことを覚えている。

当時はまだ駆け出しの一年生だった。

奈良の伝統行事の撮影に目覚めて幾度となく訪れた祭礼先。

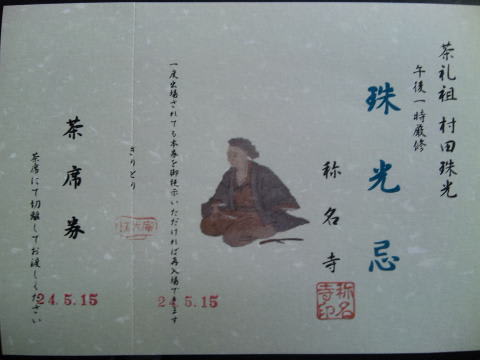

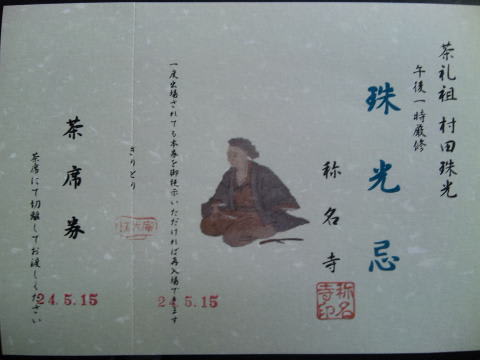

その一つになるのが茶禮租村田珠光で名高い称名寺の珠光忌だった。

未熟な腕であるにも関わらず快諾してくださり、許可を得て撮影させていただいた。

その一か月に訪れた称名寺で住職と会話を交わしたときのお言葉。

「ぜひ頑張って奈良の行事を納めてください」と云われた。

「精進して」とも云われたと思うのだが、そこまでは思い出せない。

住職の一言が私を背中から押してくれた。

その年から一挙に膨れ上がった行事撮影。

いつしか数百行事も訪れるようになっていた。

そうして平成21年10月に京都の出版社である淡交社から初の著書である『奈良大和路の年中行事』を発刊した。

それには称名寺の珠光忌は掲載されていない。

いないが、いつかはお寺さんに提出しようと思っていた。

「提出」の表現をするには理由がある。

住職の言葉がなければ、到達しなかった領域だと思っていたのである。

この日訪れたのは、そのお礼を申し述べるのが目的である。

営みが始まる直前になってしまったこの日。

住職に頭を下げて「長年ご無沙汰しております。背中を押していただいたおかげでこの本ができあがりました。報告と感謝を込めて納めさせていただきます」と、献本した。

そうこうしている間もなく珠光忌の営みが本堂内で始まった。

何人もの人たちが参拝に訪れる。

この年はお堂に上がることもなく、境内に整然と並ぶ地蔵石仏に魅入る。

なかでも「北市春日講」の文字が記された北市地蔵尊が気になった。

「春日講」はおそらく「しゅんにちこう」と呼ぶのではないだろうか。

称名寺にはかつて鎮守社の春日社があったようだ。

その証しかどうか判らないが、春日曼荼羅(鹿曼荼羅)が収められているそうだ。

北市の春日講との関係があるのかどうか・・・。

奈良の町々には、春日信仰する春日講(しゅんにちこう)が講社が多くあると聞きおよぶ。

多くの場合、いずれも「春日曼荼羅」の掛軸を掲げるようだ。

曼荼羅には「宮曼荼羅」、「鹿曼荼羅」、「社寺鹿曼荼羅」、「春日赤童子鹿曼荼羅」があるそうだ。

平成23年、それらは展示された奈良国立博物館の「おん祭と春日信仰の美術」特別展。

大和郡山市のとある村や斑鳩町でも「春日講」があると聞いたことがある。

それはともかく、地蔵尊が安置されていることから地蔵盆の営みもあるのでは・・・。

いずれにしても、あらためてお聞きしたいと思うのである。

この称名寺は山門に幕が張られている。

平成16年11月に山門改修を記念して作られた幕である。

ということは9年前に訪れた時はまだなかったのだ。

この日に訪れた参拝者は茶席込みの拝観料を支払ってお堂にあがる。

ありがたくご本尊などを拝観できたと喜ぶ人が多い。

営みを終えた住職から庫裡の茶席にあがってくださいとお声がかかった。

声を震わせながら応諾してあがった茶席。

一度に入室できる人数は限られている。

茶席は入れ替え制である。目の前でお点前を拝見する。

その茶は最初に並んだ人に差し出される。

大きな茶碗に描かれた絵はたしか・・・奈良絵模様。

二人目は別室でお点前された茶だ。

一人ずつおうすを差し出されて受け取る。

緊張感が走った瞬間だ。

お茶にはお菓子がつきもの。

萬々堂製の「もっとの」はキナコが塗してある。

盛った赤膚焼のお皿はお持ち帰りくださいという。

なんとも懐が広い称名寺である。

住職のご厚情に感謝する一日となった次第である。

(H24. 5.15 SB932SH撮影)

その節はたいへんお世話になった。

後日にお会いした住職と奈良の行事などについてお話をしたことを覚えている。

当時はまだ駆け出しの一年生だった。

奈良の伝統行事の撮影に目覚めて幾度となく訪れた祭礼先。

その一つになるのが茶禮租村田珠光で名高い称名寺の珠光忌だった。

未熟な腕であるにも関わらず快諾してくださり、許可を得て撮影させていただいた。

その一か月に訪れた称名寺で住職と会話を交わしたときのお言葉。

「ぜひ頑張って奈良の行事を納めてください」と云われた。

「精進して」とも云われたと思うのだが、そこまでは思い出せない。

住職の一言が私を背中から押してくれた。

その年から一挙に膨れ上がった行事撮影。

いつしか数百行事も訪れるようになっていた。

そうして平成21年10月に京都の出版社である淡交社から初の著書である『奈良大和路の年中行事』を発刊した。

それには称名寺の珠光忌は掲載されていない。

いないが、いつかはお寺さんに提出しようと思っていた。

「提出」の表現をするには理由がある。

住職の言葉がなければ、到達しなかった領域だと思っていたのである。

この日訪れたのは、そのお礼を申し述べるのが目的である。

営みが始まる直前になってしまったこの日。

住職に頭を下げて「長年ご無沙汰しております。背中を押していただいたおかげでこの本ができあがりました。報告と感謝を込めて納めさせていただきます」と、献本した。

そうこうしている間もなく珠光忌の営みが本堂内で始まった。

何人もの人たちが参拝に訪れる。

この年はお堂に上がることもなく、境内に整然と並ぶ地蔵石仏に魅入る。

なかでも「北市春日講」の文字が記された北市地蔵尊が気になった。

「春日講」はおそらく「しゅんにちこう」と呼ぶのではないだろうか。

称名寺にはかつて鎮守社の春日社があったようだ。

その証しかどうか判らないが、春日曼荼羅(鹿曼荼羅)が収められているそうだ。

北市の春日講との関係があるのかどうか・・・。

奈良の町々には、春日信仰する春日講(しゅんにちこう)が講社が多くあると聞きおよぶ。

多くの場合、いずれも「春日曼荼羅」の掛軸を掲げるようだ。

曼荼羅には「宮曼荼羅」、「鹿曼荼羅」、「社寺鹿曼荼羅」、「春日赤童子鹿曼荼羅」があるそうだ。

平成23年、それらは展示された奈良国立博物館の「おん祭と春日信仰の美術」特別展。

大和郡山市のとある村や斑鳩町でも「春日講」があると聞いたことがある。

それはともかく、地蔵尊が安置されていることから地蔵盆の営みもあるのでは・・・。

いずれにしても、あらためてお聞きしたいと思うのである。

この称名寺は山門に幕が張られている。

平成16年11月に山門改修を記念して作られた幕である。

ということは9年前に訪れた時はまだなかったのだ。

この日に訪れた参拝者は茶席込みの拝観料を支払ってお堂にあがる。

ありがたくご本尊などを拝観できたと喜ぶ人が多い。

営みを終えた住職から庫裡の茶席にあがってくださいとお声がかかった。

声を震わせながら応諾してあがった茶席。

一度に入室できる人数は限られている。

茶席は入れ替え制である。目の前でお点前を拝見する。

その茶は最初に並んだ人に差し出される。

大きな茶碗に描かれた絵はたしか・・・奈良絵模様。

二人目は別室でお点前された茶だ。

一人ずつおうすを差し出されて受け取る。

緊張感が走った瞬間だ。

お茶にはお菓子がつきもの。

萬々堂製の「もっとの」はキナコが塗してある。

盛った赤膚焼のお皿はお持ち帰りくださいという。

なんとも懐が広い称名寺である。

住職のご厚情に感謝する一日となった次第である。

(H24. 5.15 SB932SH撮影)