地域によっては「年越し」とも呼ばれる村の「節分」行事がある。

鬼が出没しない村の節分行事に興味をもった前年。

奈良市佐紀中町の門外釣殿神社に出かけたことがある。

「釣殿」っていう呼び名の由来は鎮座する神社横にある池のことだ。

そこには突きでた島があったと云う上六人衆の二老さん。

この年は年番も勤めである。

突きでた島からは対岸と結ぶ堤道があった。

参拝する堤道を渡って釣殿神社に参っていたと話すが、それは随分と昔しの景観であった。

その突きでた島部分は「釣殿」の名があった。

池に面した処に建てた建物を「釣殿」と呼んでいた名残が神社名になった。

「釣殿」の名がある平城京跡の東側にある東院庭園。

「そこへ行けば様相が判るだろ」と話していた。

そのとおりである。

「門外」は今でも残る小字の名。

平城京跡大極殿北側の地、「門の外だからそう呼ぶ」と話していた小字門外は御前池の北側である。

釣殿神社直近西隣にある神社は西畑佐紀神社。

御前池の東側に鎮座するのが亀畑佐紀神社だ。

3社が近接している地域だけに、迷う人もいるようだが、2社とも亀畑佐紀神社から分社したようだ。

釣殿神社は平安時代に亀畑佐紀神社の市杵島姫命を分祀。

西畑は江戸時代(天保年間)に村たがえで釣殿神社より分祀したと伝わる。

そのような話しをしてくださった釣殿神社には「正徳五乙未年(1715)七月吉日」の記銘が見られる燈籠1基があった。

応対してくださった年番さんの屋号は「クゲヂャヤ」。

漢字を充てれば「公家茶屋」だ。

平城の歴史を感じる屋号である。

釣殿神社には上六人衆と下六人衆からなる「座」がある。

上六人衆は長老から一老、二老・・・六老。

二老は神社の年中行事を勤める年番役となる村神主になると云う。

ちなみに神職は大和郡山市の柳澤神社宮司の河野さん。

大祭の際には出仕される。

41戸の門外にはトウヤ(当家)制度もあるが、行事の手伝役で、炊きものなどをしたりすると話す。

昨年、訪れたときに話してくださった年番さんは、15時の祭典でマメを供えると云っていた。

氏子がお参りにきた際にマメを交換すると話していたが、この年からは「たばるだけになった」と云う。

「他の人が供えたマメをなんで持って帰らなあかんのや」と云う問いに応えることになった節分のマメは年番が供えてしばらくすれば下げる。

マメは持ち帰りやすいようにした袋詰めに替えた。

それを持ち帰ってもらうようにしたと話す年番さん。

参拝を済ませてよばれるお神酒がある。

その在り方も替えられた。

前年まではお神酒を素焼きの白いカワラケに注いでいたのであったが、これもまた意見がでた。

「他の人が口をつけたカワラケでは飲めない」と意見が出て、使い捨ての紙コップになったのだ。

「現代文化で育ってきた人たちの要望を満たすためにそうした」と話していたが、例年どおりにマメを持ってきた参拝者は面食らう。

その都度、説明をされる年番さんに換わった作法を教わってそうされた。

参拝者を待つ年番さんらは、マツリの際に「座中」が座る座小屋で待機していた。

ちなみにこの日の朝6時ころ。

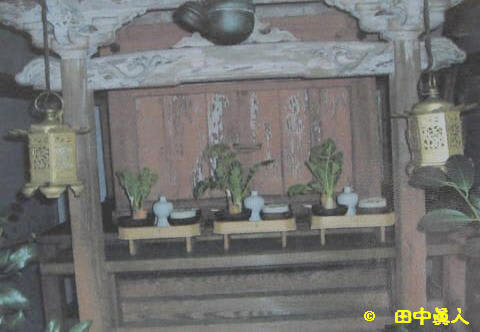

三体の立御膳を供えていたと云う。

前年に撮らせていただいた神社概要によれば立御膳は葉付きのニンジンにダイコン、ゴボウであった。

椀盛りにはメザシに麩だ。

この日の午前中は仕事だった。

この盛りは記録写真より抜粋させていただいた。

いずれは本物を拝見したいものだ。

なお、愛宕講もあると云う佐紀門外は行政地名でいえば佐紀中町。

1月の成人の日の前日には平城京跡北にあるとんど場でとんどが焼きが行われる。

その日も早朝に釣殿神社へ立御膳が供えられたあとで雑煮をよばれるそうだ。

かつては1月15日であったが、この日に移ったそうだ。

立御膳、雑煮を経てとんど場に向かう。

その様相も拝見したいと思って神社を離れた。

(H26. 2. 3 EOS40D撮影)

鬼が出没しない村の節分行事に興味をもった前年。

奈良市佐紀中町の門外釣殿神社に出かけたことがある。

「釣殿」っていう呼び名の由来は鎮座する神社横にある池のことだ。

そこには突きでた島があったと云う上六人衆の二老さん。

この年は年番も勤めである。

突きでた島からは対岸と結ぶ堤道があった。

参拝する堤道を渡って釣殿神社に参っていたと話すが、それは随分と昔しの景観であった。

その突きでた島部分は「釣殿」の名があった。

池に面した処に建てた建物を「釣殿」と呼んでいた名残が神社名になった。

「釣殿」の名がある平城京跡の東側にある東院庭園。

「そこへ行けば様相が判るだろ」と話していた。

そのとおりである。

「門外」は今でも残る小字の名。

平城京跡大極殿北側の地、「門の外だからそう呼ぶ」と話していた小字門外は御前池の北側である。

釣殿神社直近西隣にある神社は西畑佐紀神社。

御前池の東側に鎮座するのが亀畑佐紀神社だ。

3社が近接している地域だけに、迷う人もいるようだが、2社とも亀畑佐紀神社から分社したようだ。

釣殿神社は平安時代に亀畑佐紀神社の市杵島姫命を分祀。

西畑は江戸時代(天保年間)に村たがえで釣殿神社より分祀したと伝わる。

そのような話しをしてくださった釣殿神社には「正徳五乙未年(1715)七月吉日」の記銘が見られる燈籠1基があった。

応対してくださった年番さんの屋号は「クゲヂャヤ」。

漢字を充てれば「公家茶屋」だ。

平城の歴史を感じる屋号である。

釣殿神社には上六人衆と下六人衆からなる「座」がある。

上六人衆は長老から一老、二老・・・六老。

二老は神社の年中行事を勤める年番役となる村神主になると云う。

ちなみに神職は大和郡山市の柳澤神社宮司の河野さん。

大祭の際には出仕される。

41戸の門外にはトウヤ(当家)制度もあるが、行事の手伝役で、炊きものなどをしたりすると話す。

昨年、訪れたときに話してくださった年番さんは、15時の祭典でマメを供えると云っていた。

氏子がお参りにきた際にマメを交換すると話していたが、この年からは「たばるだけになった」と云う。

「他の人が供えたマメをなんで持って帰らなあかんのや」と云う問いに応えることになった節分のマメは年番が供えてしばらくすれば下げる。

マメは持ち帰りやすいようにした袋詰めに替えた。

それを持ち帰ってもらうようにしたと話す年番さん。

参拝を済ませてよばれるお神酒がある。

その在り方も替えられた。

前年まではお神酒を素焼きの白いカワラケに注いでいたのであったが、これもまた意見がでた。

「他の人が口をつけたカワラケでは飲めない」と意見が出て、使い捨ての紙コップになったのだ。

「現代文化で育ってきた人たちの要望を満たすためにそうした」と話していたが、例年どおりにマメを持ってきた参拝者は面食らう。

その都度、説明をされる年番さんに換わった作法を教わってそうされた。

参拝者を待つ年番さんらは、マツリの際に「座中」が座る座小屋で待機していた。

ちなみにこの日の朝6時ころ。

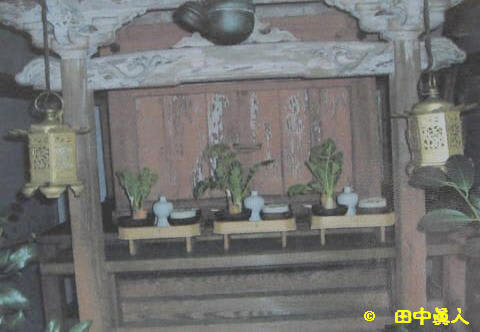

三体の立御膳を供えていたと云う。

前年に撮らせていただいた神社概要によれば立御膳は葉付きのニンジンにダイコン、ゴボウであった。

椀盛りにはメザシに麩だ。

この日の午前中は仕事だった。

この盛りは記録写真より抜粋させていただいた。

いずれは本物を拝見したいものだ。

なお、愛宕講もあると云う佐紀門外は行政地名でいえば佐紀中町。

1月の成人の日の前日には平城京跡北にあるとんど場でとんどが焼きが行われる。

その日も早朝に釣殿神社へ立御膳が供えられたあとで雑煮をよばれるそうだ。

かつては1月15日であったが、この日に移ったそうだ。

立御膳、雑煮を経てとんど場に向かう。

その様相も拝見したいと思って神社を離れた。

(H26. 2. 3 EOS40D撮影)