突然の入院・心臓手術などで2か月間も中断していた民俗行事の取材。

切断した肋骨がまだくっ付いていない心臓に負荷をかけないようであれば出陣は可能と云われた医師の診断結果。

今夜の取材はお堂の中だけであるから負担はない。

そう思って動きが少ない取材復帰第1号を当地にした。

本来は9月12日。

今ではその日に近い休日に垣内の人たちが集まって営む桜井市小夫・秀円寺の薬師籠り。

小夫では垣内ごとに最寄りの寺がある。

それぞれで営みがあるようだ。

秀円寺の営みは在所の東垣内と戦後ぐらいに廃寺となった馬場垣内の人たち合同で営まれる。

夜、真っ暗になったころに集まる。

秀円寺の屋根は銅板葺き。

銅板に替える前は茅葺だったようだ。

数人の垣内住民は存知しているが、その人たちが居るのか、居ないのか。

門戸から声を掛けて上がらせてもらったが、知らない人ばかり。

取材の主旨を伝えるとともに区長の承諾も得ていると話したら受け入れてくれた。

その人たちは年番さん。

寺行事を進行する役目だ。

挨拶を済ませたお堂の土間。

昔ながらの土間作りである。

昭和時代を思い起こすカマド(竃)が土間にある。

「断熱材パーライト特製新案特許三和かまど」のネームプレートがある二連式。

コンクリート土台に積んでいた。

昭和10年に新案特許を取得した三和かまどは田原商店製。

大分県大分市の「三和かまど宮崎商会」が継いでいるようだ。

それはともかく、三和かまどを導入する以前のカマドは土で塗り固めたカマドだったという。

傍には昭和時代の末まで煮炊きしていた大鍋が残されている。

葬儀のときに炊き出しをしていた大鍋。

使われなくなって錆びてしまった。

いずれにしてもカマドの火焚きは雑木。

燃えた雑木の煙があがる。

煙は煤となって天井に・・。

見上げた天井に黒くくすんだ竹のようなものがずらりと並んでいる。

間違いなくススダケだ。

元々のススダケはシノダケ。

長年の煤がついて真っ黒けになった。

カマドの火煙は煤となって天井に昇ってシノダケを黒くした。

黒くなったシノダケをススダケと呼ぶのはこういうことだ。

ススダケは利用価値が高いという当番さん。

なかでも横笛のリードにも使われているという。

長年に亘って溜まった煤でできあがるススダケの入手は困難。

解体されることが判ってはじめて手に入れられる。

同じような話しを聞いたことがある。

生駒市高山在住の竹製花器作り職人の冬

場は竹製の箸作り。

原材料は入手困難のススダケだ。

茅葺家を解体する情報は一般の人が耳にいれることはない。

明かすことはできないあるルートにお願いしているらしい。

高山在住、職人手作りのススダケ材の箸をもらった。

手に馴染んで滑らない箸は先が細い。

料理を摘まむのが最適だ。

硬いものを摘まむ際は折れそうに思えるがそうではない。

箸はしなるだけ。

竹の特性が直接手に伝わる箸は4年間も使い続けている。

籠りの名がある小夫秀円寺の薬師会。

今では無住寺になっているが、昭和35年9月10日に入寺された如実良仙和尚が居られたころは薬師会式が行われていたようだ。

本尊木造薬師如来坐像、地蔵菩薩半跏像、弘法大師像などを安置する秀円寺。

史料によれば、享保年間時代の秀円寺は「周圓寺」の文字を充てていたようだ。

この夜の薬師籠りは会食を目的に参集される。

「なにもないで」と区長からいわれていたが、ある村人から大きな鉦と小型の鉦があると聞いている。

それがどのようなものなのか、年号・製作者名等の刻印があるのか。

これを調べたくて訪れた夜間訪問だった。

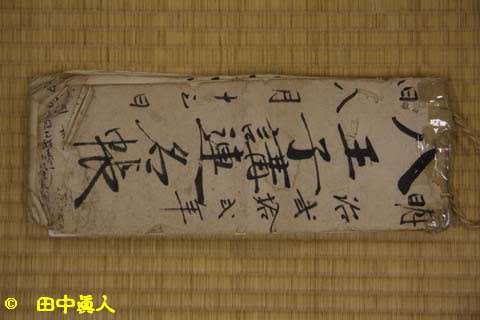

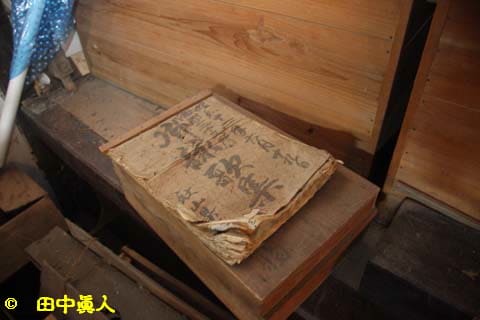

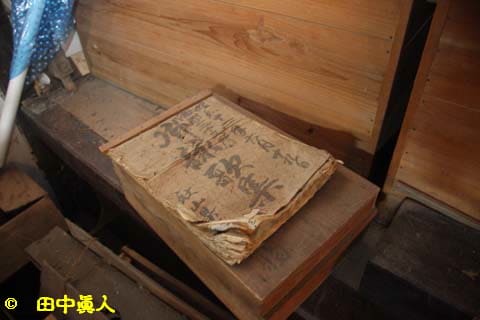

鉦の件は後述するが、お堂奥にあったご詠歌集が気になった。

一つは「昭和12年6月19日 西国三十三所 御詠歌集 秋山某」と書いていた。

もう一つのご詠歌集は「贈 東・馬場両垣内 西国丗三所 詠歌集 如実上人良仙和尚」とある。

このことから如実浅井良仙和尚が入寺された昭和35年9月にはすでに馬場垣内の人とともに営む共同の場になったようだ。

内陣左側にある大きな鉦。

木枠より紐で吊るされている。

縁も入れた最大直径は31cm。

内径は26cm。

木枠の形、鉦の大きさから判断して双盤鉦に違いない。

このときは見えなかった刻印。

戻った自宅で画像の検証をすれば「兼光作」の文字があった。

物的証拠の年代・在地など示すものはなく、作者名だけだった。

鉦講による双盤鉦打・念仏が行われる奈良市旧都祁村・白石の興善寺がある。

ここでは十夜の他、盂蘭盆会に双盤念仏がある。

白石の双盤念仏は平成21年に奈良県無形民俗文化財に指定された。

白石近辺の天理市福住町・西念寺も鉦講による双盤念仏がある。

講中は解散したものの双盤鉦だけが残されている地域がある。

天理市苣原町・大念寺、室生下笠間・春覚寺、大和郡山市井戸野町・常福寺、奈良市田中町・光明寺、大淀町佐名伝・佛眼寺などだ。

大淀町・松田度さんの調査によれば、大淀町持尾・金蓮寺にもある。

小夫は融通念仏宗派。白石・興善寺、福住町・西念寺、苣原町・大念寺、室生下笠間・春覚寺もそうだが・・。

昔は鉦講があったのかも知れない小夫秀円寺の双盤鉦に感動する。

秀円寺内陣には双盤鉦の他に三本脚の伏せ鉦があった。

一つは18cm。

「室町住出羽大掾宗味」の刻印がある。

もう一つも伏せ鉦であるがやや小型の13cm。

これには「奈坂町□□□ 室町住出羽大掾宗味作」とあった。

これまで県内各地に残された鉦を幾度となく拝見した。

導師が打つ伏せ鉦を発見するたびに裏を拝見する。

私が調査した範囲内の事例で最も多い作者名は「室町住出羽大掾宗味」だ。

事例は多いが作者名ばかりだった鉦。

そのなかで明確な製作年代の刻印があった。

鉦の存在を知ったのは大和郡山市白土町・念仏講が所有する六斎鉦である。

貞享五年(1688)の記銘があった。

「室町住出羽大掾宗味」は「天下一」の称号刻印を付記している場合もある。

時代的な背景から「天下一」称号が許された時代の境目は天和二年(1682)だ。

「天下一」の刻印があった鉦は大和郡山市井戸野町・観音堂、天理市新泉町・大和神社、下市町阿知賀・光明寺、大淀町畑屋にある。

これらは小夫秀円寺の伏せ鉦以前に製作されたと思える。

ちなみに小夫秀円寺の鉦は6月の虫供養・数珠繰り法要の際に叩かれるようだ。

この夜に集まった村人は20人。

僧侶はいなくとも薬師籠りが始まる。

安置する本尊、脇仏にローソクを立てて火を灯す。

導師が座る内陣にも灯す。

導師も年番。

少し斜め下限に腰を下ろして手を合わせる。

周りを囲む年番や村人も手を合わせて拝む。

会式はこれだけである。

籠りの会場に運ばれる膳はパック詰め料理。

かつては自前料理を作ってお堂で食べていたそうだ。

秀円寺では年間通じてさまざまな会式などがある。

1月15日は芝よせ。

祝日の成人の日であったが、ハッピーマンデーの施行によって日程が替わるようになった。

2月8日は針供養、同月15日は涅槃会、26日は元祖忌、3月5日は大通忌、同月18日は英霊慰霊祭、21日は春の彼岸会だ。

4月8日は潅佛会、

6月16日は虫供養、7月7日は法明忌、8月5日は塔まいり、同月14日盆棚経、24日は地蔵会、9月12日は薬師会、同月15日は阿弥陀佛会、23日は秋の彼岸会。

10月14日は十夜会、12月8日は成道会である。

実に多様な寺行事に圧倒される同寺は融通念仏宗沙門。

昭和35年9月10日に入寺された如実浅井良仙書の年中行事表を掲示していた。

年中行事すべてを今でも営んでおられるのか聞きそびれたが、春・秋の彼岸に6月の虫供養に念仏衆が鉦を叩いて唱えるらしい。

現在は無住寺であるからすべてはされていないように感じるのだが・・・。

なお、小夫の庚申さんは点在しているようだ。

垣内によって異なるが庚申石塔は大きなものもあれば小型のものも。

一つの場に2体もあれば7体もあるという。

(H27. 9.12 EOS40D撮影)