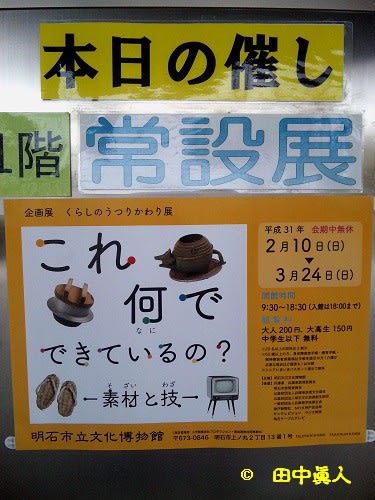

明石市立文化博物館企画展<

くらしのうつりかわり展―これ何でできているの?素材と技―>の展示写真に協力する。

なるほどと思える素材活用・・・民俗テーマの探し物に出かけてみよう、と思い立ってから1カ月半。

いつ、行けばいいのやらと思いつつ3月7日に決めた。

お世話になった学芸員に都合もあるから打診をした。

当日は仕事休みの回答。

むしろその日が自由な身。

4年ぶりにたっぷり解説をお願いしたいと車を走らせた。

奈良から出発する行路は第二阪奈有料道路を出発点。

大阪・石切からは阪神高速道路に切り替わる。

道路は西へ真っすぐな道であるが、ところどころの箇所で渋滞が発生する。

毎日のことである自然渋滞の状況に当たれば予想時間が大幅に狂いを生じる。

そう判断してセットしたカーナビゲーションが伝える予想時間よりも、30分も早めた出発時間。

行程に2時間は十分にかかると読んだが、トイレはどこで・・。

この行程にあるサービスエリアは1カ所。

神戸の京橋SAしかない。

利尿剤を服用している関係もあって1時間に1度はもよおす難儀な身体。

直前に発生する渋滞に泣かされる。

奈良を出発した時間帯は午前8時半。

京橋SAに着いた時間は9時50分。

手遅れにならなくてよかったトイレ休憩に辺りを見渡してみたらビル群ばかりで、海の眺望は望めない。

京橋SAにある施設は神戸6番館。

ベーカリー&カフェとあったが、いろんなカレーライスにトースト若しくはサンド。

麺類提供がないから寂しい。

後半の行程もまま時間がかかって

明石市立文化博物館の到着は午前10時30分。

トイレ休憩もあったがジャスト2時間で着いた。

冷たい風が吹く。

ときおり雨が降るとの予想は大当たり。

入館してから横殴りの雨に雨宿りするハイカーらしき人たちで玄関ホールがいっぱいになっていた。

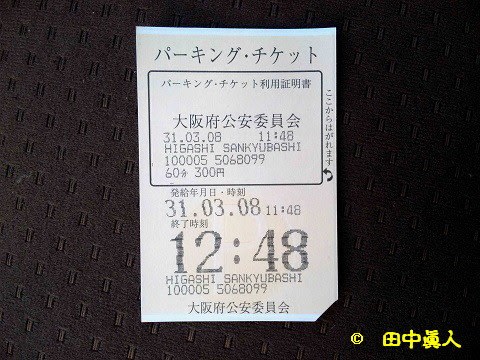

ところで博物館駐車場の利用方法がとんとわからない。

ゲートがあるわけでもないし、一般的にみられるタイムパーキングでもない。

無人の駐車場に有料としか表記していない取り扱いは・・・。

館に入らなければわかり得ない駐車場の入出庫支払いだった。

受付に座っていた男性に駐車の件を尋ねてみてはじめてわかる仕組み。

つまり自己申告制なのだ。

申告しなけりゃ発行されない駐車時間スタンプシート。

お帰りの際に精算しますというシステムであるなら、通知せずに出館してもわかりようがない。

ウソはかましたくないが、そんな人もいるのでは、と思ってしまう旧態のシステムである。

入館者の私を見ておいくつですかと問う受付者。

65歳以上であれば入館料200円が半額になるという。

明示できる免許証を以って確認できたら100円である。

さて、観覧について制限事項がある。

展示物の写真撮影は禁止。

ペーパーにメモを掻きこむことさえ許可できない。

ただし鉛筆なら許可とあるが、めんどくさいからそこまでしてまでもと思って頭に焼き付けようか。

展示会場は撮影不可ですが、玄関ホールに展示している実物の神輿や舟は構わないというから、明石の民俗は何かの折に役立つことがあるだろうと携帯電話の画像に残した。

この日の主目的は、Y学芸員による企画展の「くらしのうつりかわり展―これ何でできているの?素材と技―」を観覧することだ。

併せて4年ぶりに合うYさんである。

以前、奈良県立民俗博物館の写真展などでお世話になったYさん。

退かれてからも継続開催してきた「私がとらえた大和の民俗」写真展図録をさしあげたく持参した。

懐かしい写真家のプロフィール写真を見てあれやこれやと思い出し。

小林町のあの人たちは・・と、これまた懐かしく現況を伝えてあげた。

企画展の「くらしのうつりかわり展」は毎年に開催されるテーマ企画展。

過去の生活民俗を振り返り、地域の小学校の3・4年生の社会科および総合学習の一環として学びの場である。

学習する子たちにかつての生活体験をお持ちのボランテイア高齢者が支援。

昭和世代から平成生まれの子どもたちに文化を受け継ぐ交流の場でもあると図録に書いてあった。

たいへん素晴らしいことであるが、この日も体験学習にきていた子供たちのどれほどが記憶に残せるであろうか。

三世代が暮らす住居であれば、直に、しかも身をもっておうちで体験、そして育っていくのだが、いかんせんそのようなお家はごく僅かになった時代に日々の体験は望めない。

県立民俗博物館も同じような地域小学生に観覧・体験する学習会はあるが、一時だけ。

先にすべきことは、付き添いする先生たちへの支援であると常々思っている。

身近にいる人たちに体験してもらいたいことは多々あると思っている。

生きた字引でもある高齢者が支援する対象年代は壮年、若年層。大阪万国博や東京オリンピック以降に生まれた新しい生活文化に馴染んだ人たちが対象だと思っている。

私がこの日に拝見したいと伝えた学芸員のYさん。

仕事休みのところをお邪魔してしまったのだが、そのほうが自由に立ち回れると喜んでくれた。

勤務の日であれば特別な計らいは不可。

個別的に対応する解説に就くことはできないから、その方が良かったと言って同館にやってきた。

早速、館内の展示物を案内してくださる。

メモがないので提供してくれた図録を参照、できる限り思い出してここに記載しておく。

自然の素材にどのような道具があるか。

一つは木や竹素材。

二つ目に土や石素材。

三つ目に鉱石素材。

石と鉱石の違いは加工である。

観点を替えて家を作る職人とか井戸周りの道具に屋内、土間、台所などをどの場で使う道具かを素材でみること。

また、道具の時代文化に伴う変遷とか修理、再利用、大量生産に関することも学ぶ企画展である。

まずは藁草履である。

一般的な藁草履を見ることは度々あるが、竹で作った草履はみたことがない。

竹を割いて細くした竹を編んで作った草履に艶がある。

藁製と竹製の違いはそれでわかる。

藁縄がある。

奇麗なロープ造りの藁縄は粗くない。

機械で結ったように思えたからそう伝えたら、その通りだった。

昨年の平成30年11月11日に訪れた大阪・豊能町にある豊能町郷土資料館。

施設管理人のOさんが丁寧に教えてくださった足踏み体験。

佐藤農機社製・サトー式製縄結い機の操作である。

数本の稲藁を突っ込む。

突っ込む穴は2カ所ある。

突っ込んで供給する際に、ミシンのような足踏みペダルを踏む。

そうすることでどんどんと藁縄ができあがる。

その機械を使えば奇麗な藁縄が簡単にできあがる。

貴重な体験に感動したのだが、明石市立文化博物館にもほぼ同型の機械があるらしく、Yさんも同じような体験をしていたそうだ。

千葉県いすみ環境と文化のさとが、発行する「

さとのかぜ195号」に載っている足踏み式製縄機は農機具。

小学生の稼働体験に活動しているのだが、破損したときに修理できる部品がない。

いつ壊れてもおかしくない農機具は農機具遺産に指定されてもよかろうと思うのだが・・。

調べてみたら、既に

2014年度の機械遺産に大正時代の足踏み式製縄機が世界初として指定されているようだ。

また、

ネットオークションに出ていた「岐阜 サトー式製縄機(せいじょうき)縄ない機 足踏み式F-3型」の全型があったので参考にされたい。

藁作品に牛の草鞋がある。

ナベツカミとよく似た形状であるが、牛の草鞋は鼻緒のようなものがある。

一方のナベツカミは構造的にシンプル。

左右の手で掴めるようにしているナベツカミ。

離れてしまわないように直線的な藁紐で繋いでいる。

次の展示物は石臼。

どのようにして使うのか、

写真で解説。

私が提供した亥の子のクルミ餅を作る際に茹でた大豆を挽いている姿をとらえた写真である。

二人はYさんもよく存じているO夫妻。

奈良市・田原の里に住む夫妻にはずいぶんとお世話になったものだ。

展示の場に炮烙がある。

粘土で作った器であるが、釉薬をかけずに焼いた器。

炮烙焼きで作る料理は蓋をしたら蒸し焼き。

なぜかこの炮烙焼きを、私は「焙烙(ほうろく)焼き」と呼んでいた。

ほうろくでなくほうらく焼き、であるが、どちらが正しいのだろうか。

40年以上も前のこと。

職場仲間と出かけた淡路島。

民宿だったか、旅館だったか覚えていないが、晩食に食べた料理はほうらく焼き。

淡路島では

古くから伝わる料理に宝楽焼きがある。

読みはほうらく焼きである。

宝楽焼きに使う蒸し鍋道具は焙烙製。

ほうろくが訛ってほうらくになったと伝えていた。

また、ウエブ辞書では

豊楽焼きとして「ほうらくやき」と解説していたから、強ち訛りでもないような気もするが・・。

屋根を葺く屋根職人の展示に写真がある。

映像はY学芸員が前任していた奈良県立民俗博物館の付属施設である文化財指定の茅葺民家の写真である。

奈良県の茅葺家は廃れていく一方である。

茅を採取できるカヤ場の減少。

茅葺きするための原料が消えてしまえば、どうしようもない。

茅葺職人の技術継承も難しい時代。

後継者のこともあるが、所有者の負担が重荷になっているのも事実。

やむなく建て替えた家は新建材という場合も少なくない。

次のコーナーは井戸周り。

展示会場に木製の井戸枠があった。

釣瓶もあるし、手押しポンプも展示しているが、数年前から気になりだした井戸神さんである。

手押しポンプのある井戸に井戸神さんを祭ることはなかったのだろうか。

奈良県内で見た井戸神さんを取材した2地区。

1軒は桜井市小夫の元庄屋家。

もう1軒は明日香村

大根田の元庄屋家である。

両方とも井戸神さんを祭っていた。

明石にも井戸神さんがあったのか、それともなかったのか・・。

また、大根田の元庄屋家では未確認だが、桜井市小夫の元庄屋家や宇陀市

榛原柳の元庄屋家には井戸とも関係する消防バケツである。

現代的なポリバケツでもなく、さりとて輸入でまかなった銀メッキのブリキ製や亜鉛製のトタン製に移った明治20年ころの輸入の消防バケツでなく、竹で編んだ手桶け式消防バケツ。

和紙を貼り合わせて、柿渋を塗って強固な形にした、さも江戸時代を彷彿する消防バケツであるが、ネットを駆使して探してみるが

同等のものは見つからない。

ようやく見つかった1件は

貸出写真だった。

コリヤナギで作った柳行李(やなぎこうり)がある。

一般的に柳行李といえば衣服などを収納する道具。

大きさはそれなりにあるが、なんと小型にしたものを展示していた。

その道具は持ち運びのできる弁当箱である。

また、杉板で作ったワッパも展示してあった。

かつての弁当箱は懐かしいというよりも手に入れたい代物である。

外側が木製。

内部の壁が亜鉛金属製でできている氷冷蔵庫は実に懐かしい。

大阪・住之江の居住地に小型トラックに乗ってやってきた氷屋さんは荷台で氷を伐っていた。

伐る道具は大きな鋸だった。

地区の子供たち、誰もがしたくなる氷。

鋸で伐ったときに派生する伐り屑的な氷である。

その欠片が欲しくて両手で受けられるよう鋸の下に手を出していた光景を思い出す。

昭和30年代の懐かしい風景もさることながら、その氷冷蔵庫は住んでいた木造民家の旧市営住宅にあった。

やがて木製の冷蔵庫は機械化された。

機械化というのはガスの威力である。

今のような白物家電の電気冷蔵庫でなく大阪ガス製の冷蔵庫だった。

もっと懐かしい道具があった。

ガスストーブである。

鉄製のガスストーブは中央にある白い耐火粘土にストーブ火をあてて温める。

今のような構造ではないからガスストーブ付近しか温められなかった。

火を点けたガスストーブ。

真っ赤な白い耐火粘土に重たい土台が懐かしい。

懐かしい鋳掛け屋さん。

金属鍋などの修繕にやってきた鋳掛け屋さんに近所の奥さま方が集まっていた。

張り板に伸子針が懐かしい。

うちのおおばあさんは着物を塗っていた。

裁縫手伝いはよくしたもんだ。

洗いもしていたから張り板に竹ひごのような伸子針があった。

おおばあさんにおふくろがしていた洗い。

屋外に吊るして乾かしていたな。

1階ロビーに展示していたテレビと冷蔵庫は撮影可。

左側は丸型のチャンネルが懐かしい白黒テレビ。

昭和28年に日本初のテレビ放送が始まった。

我が家にも懐かしいほぼ同型の白黒テレビがあった。

私が8歳くらいのころだった

昭和34年4月10日。

当時皇太子殿下だった今上天皇が正田美智子さまが

ご結婚されたときである。

白黒テレビが放映していた映像に近所の人たちがどっと我が家に集まって見ていた。

ご成婚のパレードに馬車移動していた映像を思い出す。

また、当時はプロレスが大人気。

リングで勝負する

力道山に鉄人ルーテーズの姿をとらえるテレビ中継。

このときも近所の人たちが見に来ていたが、風呂屋さんでも見ていたような気がする。

我が家にあった白黒テレビは特注。

東芝とかのメーカー品ではなかったと記憶する。

親父はなんせ新しもん好きだった。

なんでもそろえることはなかったが、地域でテレビがあったのは我が家だけ。

自慢だったような気がする。

もう一つの展示品は手回し式ローラー付きの洗濯機。

洗いは洗濯槽で洗うが、水絞りは手動。

ローラーに挟んで手で回す。

詰め込みすぎると負荷がかかる。

子どもの力では無理があるから一枚、一枚の洗濯物を挟んでいた。

暮らしに関わる展示は懐かしさもあって実に飽きない。

生きてきた暮らしそのものが民俗。

生活文化の発展にともなう変遷を知る。

暮らしに役立てた道具の成長具合や過程も学びであるが、体験者だからこそ道具を語ることができる。

別部屋では紙芝居を現代の小学生に話していた。

語りや子供たちに対する話し言葉もさることながら、昔の体験を持ち合わせない子供たちに上から目線的な話法。

当たり、外れの接し方も受けから目線的言葉。

なぜに子ども目線に落として話せないのか・・・傍で聞いていて、思わず顔を顰めた。

常設展も案内してくださるY学芸員。

ここも記録のできない会場に、これはと思った民俗行事。

メモもできない展示に地区名も記憶に残らないが、初祈祷のような行事に惹かれたことだけは確かだ。

明石は漁港の町。

漁に関する民俗が多々ありそうだ。

平成27年度登録の明石市指定文化財。

いくつかある無形民俗文化財を見る機会があれば、是非とも伺いたいものである。。

ちなみに1階ロビーに大きな船を展示している。

有形文化財の「ケンサキミヨシ」。

明石を代表する漁船である。

船首材である水押の先端が剣のように尖がっている形態から名がついた「ケンサキミヨシ(剣先水押)」である。

船の向こう側にある展示物は布団太鼓台。

明石市二見町・西二見で使用されていた「屋台(太鼓)」。

明治時代の後期に新調された西二見の屋台は同町東二見の御厨神社の祭りに担がれていた。

屋台は地面に投げ落とすなど荒々しい担ぎ方であったため損傷が激しくなり、平成12年の明石千年の夢まつりを最後に当館で保存することにしたようだ。

(H31. 3. 7 SB932SH撮影)