7時半、起床。

トースト、サラダ(炒り卵、ハム、トマト、レタス)、紅茶の朝食。

午後(2時頃)、散歩に出る。

会計事務所に書類を届けてから、遅い昼食をとりに「ハリスコ」に行ったが閉まっていたので、隣の「キエーザ(CHIESA)」という初めての店に入ることにした。

中休みの時間はないそうで、ランチタイムは5時までだそうだ。私のように昼食の遅い人間にはありがたい。

大きなグラスに入った水が出てくる。私のように食事中にたくさん水を飲む人間にはありがたい。

ボードに書いてある海南鶏飯を注文(ご飯は並で)。鶏肉に付けるソースには4種類あるそうで、そのうちの2種を指定できますとのこと。よくわからなかったので、お任せでとお願いする。

茹でた鶏とその茹で汁で炊いた米が海南鶏飯である。東南アジアの屋台で一般的な料理。上品な味でそのままでも食べられるが、2種のソースはチリ味と醤油味(あちらの醤油)で、私は醤油味の方が好みだった。ライスはスープと一緒に口に運ぶと美味しい。

黒板に書かれている「セルフサービス」って何だろうと思っていたら、前の客が食べ終わってトレーを持ってカウンターのところに運んでいた。そうか、このことか。これは私にはありがたくない(学食や社食みたいで)。

食後のコーヒーはどこかのカフェで飲もう(そこで少し長居をして葉書を数枚書くつもりなので)。

その前に「山田時計店」で腕時計の電池を換えてもらう。電池交換はいつもここでやってもらっている。前回も今回も1年2カ月ほどで止まってしまった。使い続けて30年の時計で、間で一度分解掃除をしているが、そろそろ二度目の分解掃除をした方がよいかもしれない。一万五千円くらいかかるとのこと。「でも、いい時計ですから、分解掃除をしてお使いになった方がいいですよ」と勧められる。はい、考えておきます。

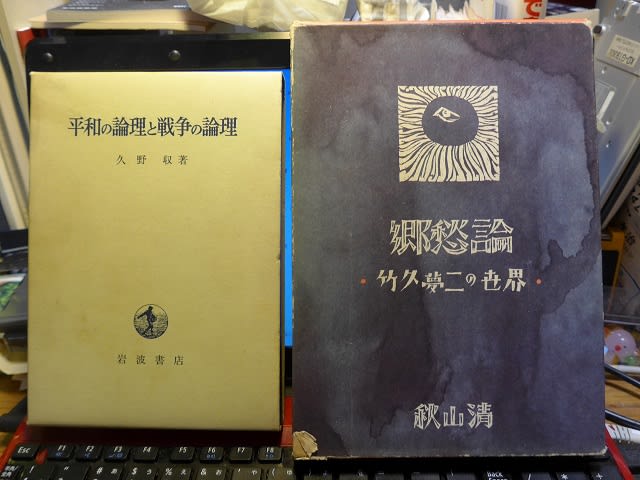

「山田時計店」の隣りの古本屋「一方堂書店」をのぞく。

久野収『平和の論理と戦争の論理』(岩波書店、1972年)、秋山清『郷愁論 竹久夢二の世界』(青林堂、1974年)を購入。

「一方に爆発を待つ原子爆弾のパイルをおき、他方に激しさをくわえていく二つの世界の対立をおいてみよう。われわれの生きている現実の特色は、実にはっきりとあらわれる。常識の立場からみても、残酷と狂気とよぶよりほかに言葉のないような現実である。/西と東の対立が原子爆弾の蓄積を中心としながら、現状のままで進行をつづけるならば、われわれの前途に待ちうけているのは、三回目の世界戦争以外の何ものでもないだろう。たとえ中間に軍備競争と武装平和の時期がはさまれているとしても、そのかせがれた期間に対立の原理的調整がおこなわれなければ、それはただつぎの世界戦争を一層激しくする準備の期間だけの意味しかもちえないであろう。軍備競争と武装平和は、相互の陣営をますます仮想敵の関係に追いこみ、最後にはたんにこの二つの要因だけからでも、戦争は不可避となるのである。《力ずくの平和》はどこかで《了解と妥協の平和》に変わらなければ、この〝平和〟自身がやがて戦争をよびだすであろう。」(久野 pp.25-26:「二つの平和の世界平和につながるか」、『世界』1951年11月号掲載)。

ここに描かれている現実はシンプルな構造を持っている。あるいは現実はもう少し複雑なもので、現実を分析するモデル(東西対立モデル)がシンプルだったのかもしれない。いずれにせよ、現在のわれわれの現実はもっともっと複雑で、現実を分析するモデルも多極的なものになっている。そのことが世界戦争が勃発する確率を大きくしたのか小さくしたのかは難しい問題だが、しかし、確かなことは、われわれが世界戦争という大きな戦争よりも、テロという小さな(局所的な)戦争のことを心配しなくてはならなくなったことである。

「カフェドコバ」で親戚から届いた梨のお礼や、母の親友だった方からの手紙への返事を書く。

書き終えた葉書を投函して、そのまま散歩を続ける。

近所の美容院が他の場所に移って、空家になった。見るからにカフェ向きの作りであるが、いまどき、そう簡単に新しいカフェはできないだろう。よく卒業生から「先生は定年後、カフェをやられたらいいんじゃないですか」と言わるが、冗談ではありません、そんなことをしたら、散歩をしながらカフェの梯子をする時間がなくなってしまうではありませんか。

ベニースーパーの店頭に梨が並んでいる。「二十世紀」は当初は新しい名前だったのだろうが、いまではレトロな名前になっている。清水幾太郎が戦後に「二十世紀研究所」を立ち上げてその所長になったとき、名刺を渡した相手から、「梨の研究をされているのですか?」と聞かれたそうである。

大きな桜の木のある西蒲田一丁目児童公園。

そのすぐそばに「女塚児童公園」という小さな公園がある。出来たのはここが先だろう。「女塚」は蒲田の古い町名の1つだった。それが「西蒲田」という味も素っ気もない町名に変更になったのは1967年、私が中学1年生のときだった。元に戻せないものだろうか。

西蒲田一郵便局で葉書用の切手を買う。

「喜八食堂」は今日も近所の男たちのたまり場になっている。店外の扇風機は、暑い日に、戸を開けて外の空気を店内に入れるためである(店内にはクーラーがないのである)。でも、今日は戸は閉まっており、扇風機は廻っていない。秋になったのだ。

「あるす」に顔を出すつもりで来たが、営業中の札が出ていない。午後4時、店仕舞いにはまだ早い時間である。どうしたのだろう。今夏の猛暑で体調でも崩されたのだろうか。

夕食はタンステーキとアスパラのベーコン巻。

デザートは梨。