7時、起床。

午前中から大学で用事があるので、土曜日だが早起きする。

トースト、サラダ(ハム)、紅茶の朝食。

8時に家を出て、大学へ。

「梅雨の晴れ間」という言葉はキラキラと輝いている。

9時半から会議。

12時に前に終わる。「たかはし」に昼食を食べに行ったら休みだったので(お弁当で忙しいらしい)、「メルシー」でタンメンを食べる。塩ラーメン+野菜炒め

「カフェゴト―」でアイスココアでも飲んでいこうかと思ったが、混んでいたので、そのままキャンパスに戻る。

実際、今日は暑い。夏の予告編。ほとんどの映画は予告を観ると面白そうに見える。

真夏日のキャンパス。

水平線の向こうに夏休みが見えてきた・・・かな。

3時頃まで雑用を片付けて、研究室を出る。

竹橋で途中下車して東京国立近代美術館へ寄って行くことにする。

お目当ては常設展(MOMAコレクション)。以前はあまり工夫のない常設展だったが、それでも所蔵している作品が逸品揃いなので見ごたえはあったが、近年(2012年のリニューアルを機に)、ずいぶんと見せ方に工夫を凝らすようになり、見ごたえが倍増した。

常設展は4階から2階までの3フロアー。全部をちゃんと観ようとすると2時間は必要だが、今日は閉館まで1時間半ほどなので、せいぜい2フロアーだろう。駆け足はよろしくない。

常設展は13のセクションに分かれている(今回の常設展は8月7日までの期間限定)。詳しくは⇒こちら

いずれのセクションも興味深かったが、第2セクションの「光のかがやき」では外光派の作品がまとめてみることが出来る。外光派の総帥の黒田清輝の作品がなかったのはおそらく国立博物館の「黒田清輝展」に貸し出しているためだろうが、そのためにかえって普段はあまり実物を見ない黒田以外の画家の作品が見られる。

中沢弘光「夏」(1907) *常設展は写真撮影OK

中沢弘光「真昼」(1910)*部分

太田喜二郎「田植」(1916)

4階の休憩室「明るい部屋」からの眺め。

第6セクションの「松本竣介と戦中・戦後」では本美術館が多数所蔵する松本竣介の作品をまとめて観ることが出来る。(彼の作品は2階のギャラリー「奈良智美が選ぶMOMATコレクション」にも展示されている)。

松本竣介「N駅近く」(1940)

松本竣介「Y市の橋」(1943)

松本竣介「並木道」(1943)

松本竣介「黒い花」(1940) *部分

松本竣介「女の顔」(1946)

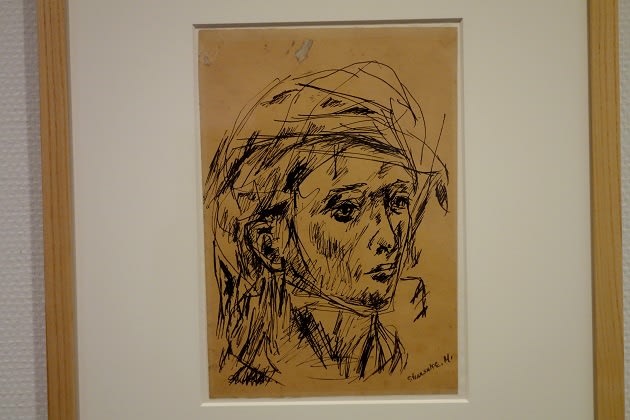

松本竣介「少女」(1935)

このセクションには藤田嗣治がノモンハン事件を描いた戦争画「ハルハ河畔の戦闘」(1941)も展示されている。澄みきった青空が印象的である。

第7セクションでは「エビハラブルー」という言葉で知られる海老原喜之助の作品を実物で初めて観た。

海老原喜之助「群がる雀」(1935頃)

海老原喜之助「ゲレンデ」(1930)

海老原喜之助「姉妹ねむる」(1927)

3階の休憩室「建物を思う部屋」。

第9セクション「窓と写真」には「窓」をモチーフにした作品が集められている。

ハリー・キャラハン「エレノアとバーバラ、シカゴ、1954」。

第10セクション「薫風の季節」にはこの展示会の時期に合わせた日本画が展示されていた。

福田平八郎「雨」(1953)。

川瀬巴水「駒形河岸」(1919)

閉館時間が近づいていたので、ここはサラッと観た。11月13日までなので、いずれまた来たときに。

さあ、帰ろう。

通勤の途中にこういう美術館があるというのはありがたいことである。

昔、竹橋の交差点で女子高生が雨に濡れて信号を待っていたので、傘を差しかけて、家がこの近くだというので、送って行ったことがある。こんなところに家があるのかと思いつつ歩いていると、皇宮警察か何かの宿舎だった。あのときは緊張しましたね(笑)。

「竹橋」のホームにて。

大手町から東京への地下道にて。

東京駅のホームから「まやんち」へ電話して、フォレノアールがまだ残っているかを尋ねる。ありますとのことなので、6時頃にうかがってテイクアウトしますと伝える。

夕食は豚肉の生姜焼き、なめこおろし、卵と玉ねぎの味噌汁、ご飯。

デザートはフォレノワール。

夕食の後、ちょっと寝てしまって、結局、午前4時に就寝。