<href="http://sake-masumoto.co.jp/">

【公式HPはこちら↑】

先日、youtube系日本酒イベントの絡みで企画会社の方からご質問を受けました。

「酒問屋」という文字、こちら勝手ながら、「さけどんや」と疑いもなく読んでしまいましたが、

「さかどんや」の読みの方が、一般的であるのでは?とお調べした中で出てきました。

どちらが正しいのでしょうか?

なるほど。

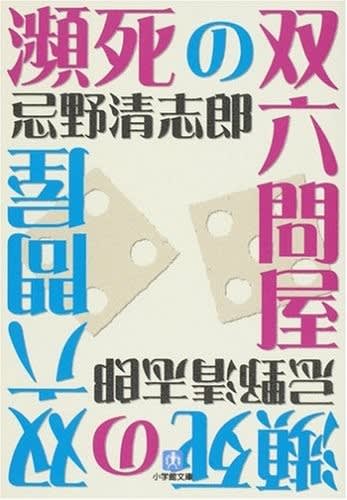

こちらは忌野清志郎の傑作「瀕死の双六問屋」(名作、です)

自分としては逆に何の疑いもなく「さかどんや」と読んでいました。

あまりにも当たり前なのでかえって心配になって、ネットで調べてみると、「精選版 日本国語大辞典」での記述が出ていました。

さか‐どんや【酒問屋】

〘名〙 酒を小売におろす店。さかどいや。

「さかどんや」ということで一安心しましたが、別称として「さかどいや」というのも出ていますね。

広辞苑で「といや」を見ると、鎌倉時代の「問」あるいは「問丸」が「問屋」になったということで、「といや」の方が古そうです。

他も含め整理すると、

鎌倉時代に「問」「問丸」が生まれた。

・年貢米などを中心に、その保管や運送などを行い、場合によっては委託販売なども行った。

・さらに後には米以外の商品も取り扱うようになった。

室町時代に発展し、「問屋(といや)」

・「問丸」が発展し、運送専門や卸売専門などの分化や、業種毎にも分化

明治の頃に「とんや」

・小説を検索すると夏目漱石が「さかどんや」と使っているので、この頃「とんや」になったのでは、と思われますね。

(略)

時々酒問屋(ルビ:さかどんや)の前などを御通りになると、目暗縞(めくらじま)の着物で唐桟(とうざん)の前垂を三角に、小倉の帯へ挟んだ番頭さんが、菰被の飲口をゆるめて、樽の中からわずかばかりの酒を、もったいなそうに猪口に受けて舌の先へ持って行くところを御覧になる事があるでしょう。(略)

「創作家の態度」

ということです。

(見てないけど)今話題の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に「問」「問丸」とか出てくると面白いですね。

★★お酒に関する諸事万端のご相談を承っております(商品企画/情報提供/寄稿等)★★

★★★★酒・ブログランキングにエントリーしています★★★★

応援何卒よろしくお願い致します

応援のクリックを↑↑↑↑↑

【アルバイト・契約社員募集中!】

(1)飲食部門(フロアスタッフ兼新規開店企画)

(2)酒類営業部門(倉庫管理兼営業企画)

(3)酒類営業部門(通販管理)

日時・時間はご相談。正社員登用もあり。男女問いません。詳細は当社HPまで。