☆ 旅は一枚の写真から始まる!!

☆ 旅先での四季彩々一期一会の被写体を瞬撮!!

京都市伏見区深草に全国に3万社あるというお稲荷さんの総本宮、式内社(名神大社)、二十二社(上七社)の一社で古くから五穀豊穣商売繁盛の神として有名な「伏見稲荷大社」(旧称は稲荷神社)はある。名前の由来は五穀豊穣を意味する「稲が成る」からきている。旧社格は官幣大社で現在は神社本庁に属さない単立神社である。初詣では近畿地方の社寺で最多の参拝者を集め全国4~5位である。創建は和銅年間(708~715)、鎮座1300年にわたり人々の信仰を集め、五穀豊穣、商売繁昌、家内安全、諸願成就の神様として崇められている。最近は海外から参拝者・観光客が数多く訪れ、千本鳥が人気のようである。祭神は稲荷大神(宇迦之御魂大神ほか4柱の総称)、神体は233mの霊山「稲荷山」(神体山)。境内の注目は表参道の一番鳥居から重文財指定の「楼門」、「外拝殿」(舞殿)、「内拝殿」、流造の「本殿」が一直線に並んでいる。その他にも「内・外回廊」、「神楽殿」、「お茶屋」があり、本殿の背後にあの有名な「千本鳥居」、稲荷山の神蹟群がある。千本鳥居は信者より寄進の鳥居は山中に約一万基あるといわれている。千本鳥居の朱色は生命・大地・生産の力を稲荷大神の御霊の働きとして表現した色である。他に奥社奉拝所、熊鷹社、一ノ峰(上社神蹟)、二ノ峰(中社神蹟)、間ノ峰(荷田社神蹟)、三ノ峰(下社神蹟)、御劔社(長者社神蹟)、御膳谷奉拝所、清瀧、荒神峰(田中社神蹟)、御幸奉拝所、啼鳥菴がある。天正17年(1589)に豊臣秀吉が母・大政所の病悩平癒祈願をしたという歴史あるパワースポットでもある。本宮は神仏霊場巡拝の道123番(京都43番)札所である。(1911)

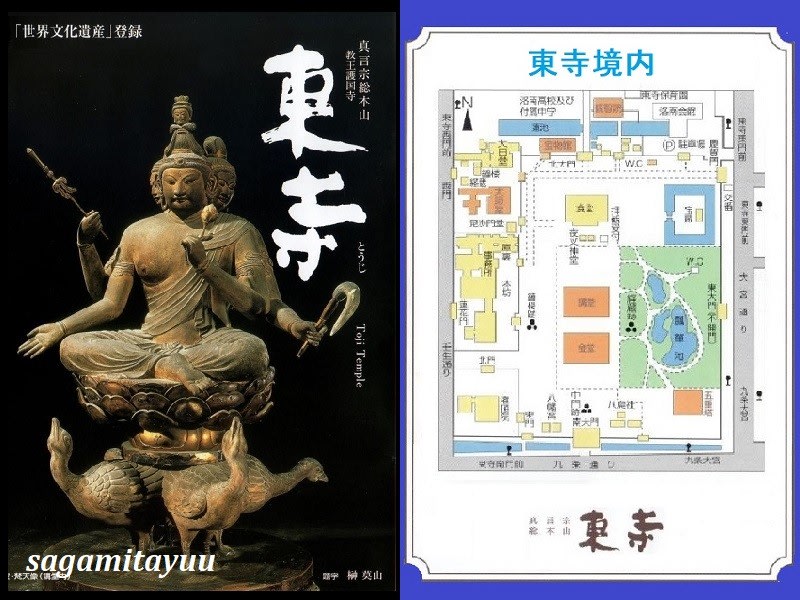

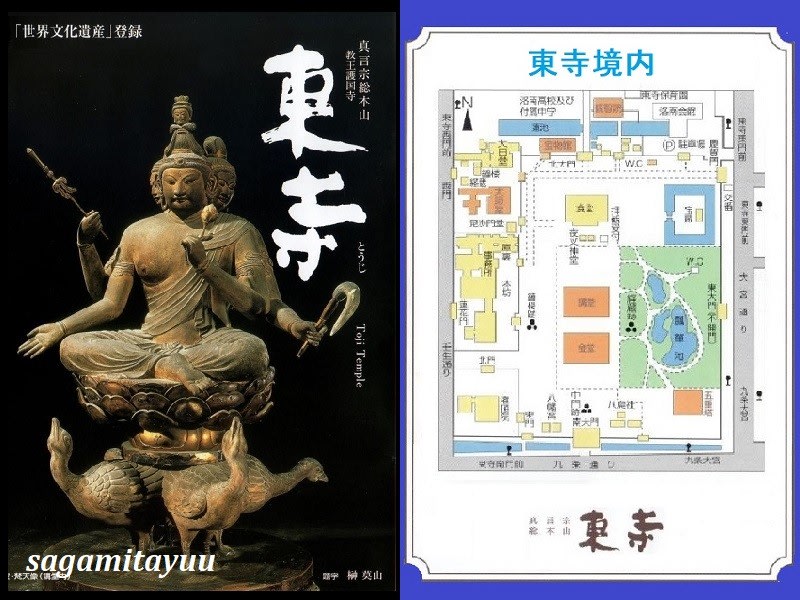

東寺は京都市南区九条町に真言宗の根本道場であり、東寺真言宗の総本山の「東寺」はある。正式名は「金光明四天王教王護国寺秘密伝法院」、「弥勒八幡山総持普賢院」。別称「左大寺」、「教王護国寺」とも呼ばれる。創建は延暦15年(796)。創建からおよそ1200年の寺歴を刻む。開基は桓武天皇。本尊は薬師如来(重要文化財)。寺紋は東寺雲と呼ばれる雲形紋。東寺は平安京鎮護のための「官寺」(国立の寺院)として建立された後、嵯峨天皇より空海(弘法大師)に下賜され、真言密教の根本道場として栄えた。中世以降の東寺は弘法大師に対する信仰の高まりとともに「お大師様の寺」として庶民の信仰を集め、21世紀の今日も京都の代表的な寺院名所として昭和9年(1934)に国史跡に指定、平成6年(1994)に「古都京都の文化財」の構成資産として世界遺産に登録された。15.8haの広大な寺域に国宝で入り母屋造りの「金堂」(本堂)、国宝で京都のランドマーク、高さ55mの「五重塔」、国宝でかつての弘法大師の住まい「御影堂」(大師堂)、その他講堂、食堂、毘沙門堂、宝蔵、宝物館が建ち並ぶ。五重塔の近くに「瓢箪池」、大日堂の傍に「蓮池」が配されている。弘法大師(空海)は密教の主尊である大日如来を境内の中心に据え、広大な寺域に曼荼羅を表現しようとしたといわれている。国宝25、重要文化財52件の大伽藍は世界遺産に相応しい威容であった。当寺は真言宗十八本山第9番、西国愛染十七霊場第8番、洛陽三十三所観音霊場第23番、京都十三仏霊場第12番、都七福神(毘沙門天)神仏霊場巡拝の道第84番、京都十二薬師霊場第2番札所等札所である。(1911)

古より京都、奈良に並ぶ政治の中心地であった「鎌倉」は今、例年より少し遅れて見頃を迎えた紅葉に彩られ華やぎ一年で最も美しい瞬間を迎えてようとしている。「鶴岡八幡宮」の参拝のあと「柳原神池」の赤い橋、「国宝館」周りのひと際美しい「紅葉」に見惚れていると池の橋の欄干、手すりに当八幡宮アイドルとでもいうべき2匹の「リス」がつぶらな瞳とフサフサしたしっぽ振りが可愛らしい表情で近寄ってきた。人慣れしており全然怖がらずむしろ自分から近寄って、後をくっついて来たりし餌をおねだりしている。このリスは「タイワンリス 」で外来の生き物で、農作物・樹木を齧ったり、日本に元々いたリスがいなくなってしまったりとある意味「害獣」であるがなんとも愛くるしいしぐさに思わずシャッターを切った。(1912)

鎌倉市山ノ内、北鎌倉駅から建長寺の方へと向かう途中の亀ヶ谷切通しへ向かう角に足利尊氏ゆかりの臨済宗建長寺派寺院「宝亀山長寿寺」はある。足利尊氏が南北朝時代初期(1336年伝)に創建。本尊は釈迦如来。以前は非公開で北鎌倉の花と紅葉の隠れスポットであったが、牡丹やシャガ、あじさいの春季(4・5・6月)、紅葉の秋季(10・11月)の週末のみという「季節限定で公開」されるようになった。「山門 」を抜けると境内右手に「観音堂」、正面に「玄関」、左に本尊を祀る「本堂」、右に「書院」と「小方丈」という七堂伽藍の堂宇が整然と建ち並ぶ。堂宇を囲むように造られた庭園はこの時季ならではの美しい七色の紅葉に染めら上げられ、境内はまさしく紅葉ベールを纏ったようなという言葉が相応しい幻想的な美しさである。特に「小方丈」、「書院」から眺める庭園の紅葉は自然が造り描いた絵葉書のようである。また「観音堂」裏手小丘には「足利尊氏墓」があり、そこから本堂側を見下ろすと赤い天幕を張ったように紅葉が木洩れ日が射す神秘的な美しさで輝いていた。(1912)