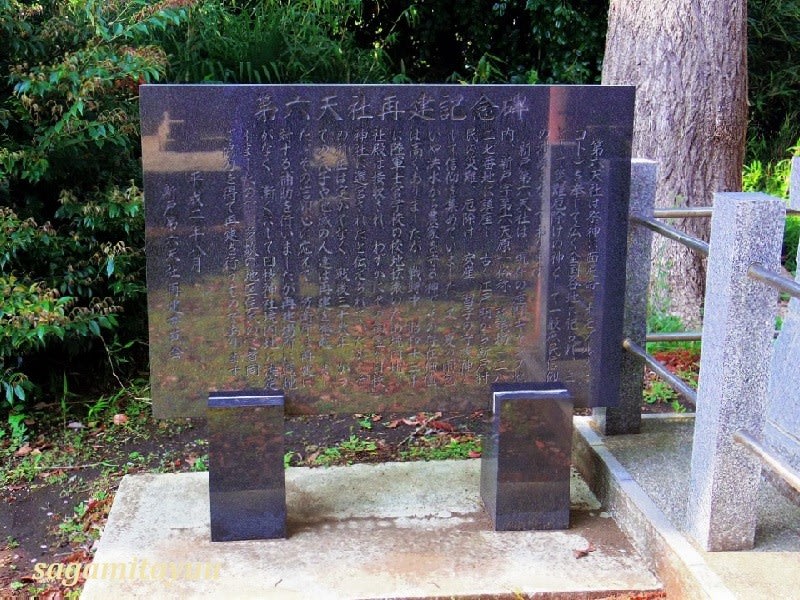

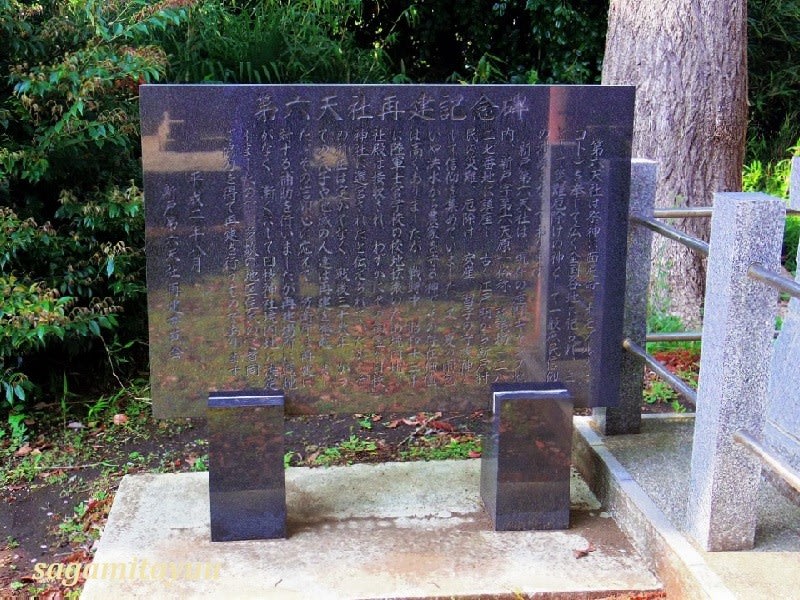

相模原市南区新戸、集落のほぼ中央に位置し近くにある「白山姫神社」と共に旧新戸村の鎮守「新戸日枝神社」は鎮座している。総本社は天台宗延暦寺の地主神、日吉山王権現、元官幣大社の日吉大社。創建年代は不詳ながら江戸時代には「山王社」と呼ばれていた。祭神は大山咋命。 鳩川沿いに進むと昭和24年に改修された「日枝神橋」の前に「鳥居」が構えられている。境内正面に「社殿」があり、丸石を納めた小さな祠が祀られている。拝殿左に境内社災害除けの神「第六天社」が祀られている。新戸村では「第六天原」と呼ばれる丘の上に祀られていたが陸軍学校建設のため接収の理由から戦後30数年を経て当境内に遷座した。現在は行われていないが、かつては農作物に害を与える雹除けの「氷祭の神事」が行われていたようである。(2104)