マリア・ポミアノウスカ『The Voice of Suka』(fortune、2016年)を聴く。

Maria Pomianowska (vo, Bilgoray suka, Plock fiddle)

Aleksandra Kauf (vo, Bilgoray suka, Mielec suka)

Iwona Rapacz (bass suka)

Patrycja Napierała (percussionalities)

guests:

Piotr Malec (tabla) (11)

Marta Sołek (accompanying suka) (12)

Bartek Pałyga (folk bass) (12)

ポーランドとウクライナのヴォーカルアンサンブル・バブーシュキ『Vesna』も実に気持ちが良かったことでもあり、またビョークだって人間のヴォイスに距離が近いという理由でストリングスをまた取り入れたことでもあるし、などと妄想し、弦楽器スカを中心としたこの盤に手を出してみた。

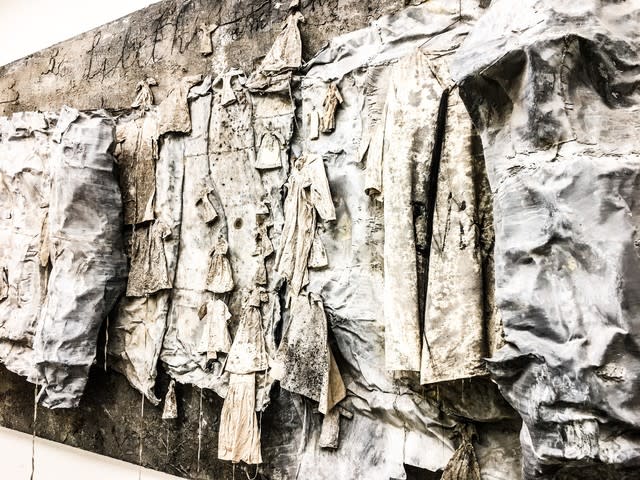

結論、大正解。快適であることはもちろんなのだけれど、それがまるで自然のなかに身を置いているような感覚でもある。ライナーによると、スカとは膝に縦置きする古くからのポーランドの弦楽器(おもに4弦)であり、また、弦は指の爪で抑える。ネックは奇妙に太い。そして弓だけで弾く。人間のヴォイスに近いのも当然のように思えてくる。

驚いたことはそれだけではない。伝統楽器を現在において用いた音楽だと思い込んでいたのだが、実は、スカとは、いちど19世紀にその伝統が途絶えた楽器であった。それを、20年以上の調査によって復活させたということである。ここでの曲はすべて魅力的なのだが、すべて現代の作曲。おもしろい再生である。

ポーランドの伝統音楽は、ペルシャやインドのそれに近いものがあるという。実際に本盤でも、11曲目においてタブラが入り、例によって最後にスピードアップしてゆきカタルシスをもたらしてくれる。

以下のサイトを見れば、マリア・ポミアノウスカがパキスタンの音楽家やヨーヨー・マと共演したりもしている。かなりの広がりがあるということだ。そしてイランの音楽との共通項はいかに。ちょっと掘り下げてみたいところ。

http://www.poloniamusic.com/Bilgoray_Suka.html

●参照

バブーシュキ『Vesna』

イラン大使館でアフランド・ミュージカル・グループを聴いた

若林忠宏『民族楽器大博物館』にイランの楽器があった