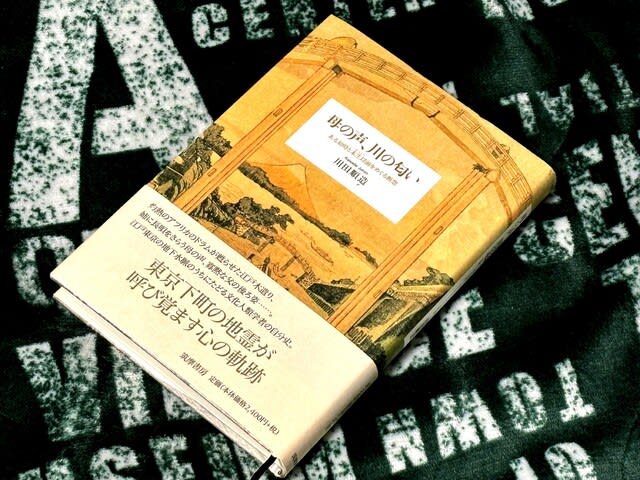

川田順造さんの『母の声、川の匂い』(筑摩書房、2006年)というエッセイ集。このアフリカ研究で有名な人類学者が東京の下町のことを書いているなんて驚きだった。

小名木川についての話がおもしろい。もともと、西の隅田川から東の旧中川までを東西に結ぶ運河であり、行徳の塩などの物流のために徳川家康が開削させたのがはじまりだ。川田さんの記憶には、毎朝、伝馬船が行徳から「あねさんかぶりの女八百屋の一行」を乗せてきたり、自分自身も七輪を持って浦安に潮干狩に行ったりした風景がある。だから深川には行徳出身者が多く住んでいたらしい。

もっとも便利なだけではなかった。たしか行徳の地域史には、上りは3時間、下りは6時間を要した時代もあったと書いてあった。山本周五郎が浦安橋のたもとに住んだのは1928-29年のこと、そんなもので都内に通勤していたものだから勤務不良でクビになっている。当たり前だ。

それはともかく、川田さんが東京を「鄙」と見立て、深川あたりを「土地を媒介とする結びつきや血の紐帯が基礎になった、村落共同体の人情やしがらみとはまったくの対極にある、ニヒルでコスモポリットな性格のもの」なんて書くのはさすがである。稲荷が多いことに象徴される住民の迷信深さも、それゆえのことだろう、と。