天竜・二俣の「清龍寺」の次に向かったのが、浜松市立「内山真龍資料館」だった。

資料館の周りに「内山」姓が多いのに気がついた。

資料館は大谷村の名主だった真龍(マタツ)の生家でもある。

いままで行きたいと思っていた施設でもあるが、農道を道路にした狭い道の奥にあった。

農民でありながら学問好きだった真龍は、国学者賀茂真淵に入門する。

国学は古事記・日本書紀・万葉集など天皇を中心とする「やまとごころ」を日本のよりどころとした思想だ。

真龍は、国学研究だけでなく絵画や「遠江国風土記伝」などを著す。

北遠は、全国の中でも国学が盛んな地域で幕末では倒幕に貢献する。

近くを歩いてみたら真龍の神社を発見。

村落からはかなり尊敬された人物だったようだ。

1740年生まれというから、徳川吉宗とか田沼意次らが登場する江戸中期となる。

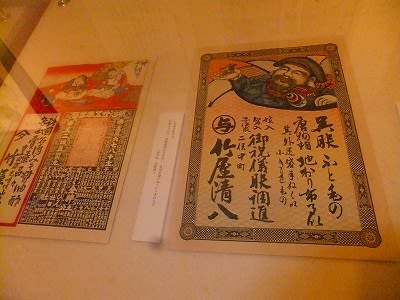

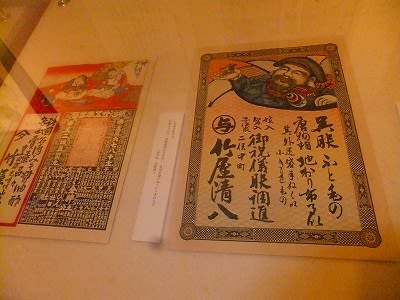

館内の展示物は二俣商店街の宣伝ポスターや「山東(ヤマヒガシ)」村の文書があり、きわめてローカルな内容だった。

説明を聞くとそれぞれの意味がわかるが、フラッと入館すると資料の意味がわかりにくい。

地元の歴史を発掘していくということでは貴重な施設だが、今後の行政改革では厳しい立場に追い込まれるかもしれない。

島崎藤村の「夜明け前」の主人公が庄屋であり国学思想の持ち主(藤村の父親)でもあったので、江戸後期のどこかで真龍たちとと接点があったかもしれない。

資料館の周りに「内山」姓が多いのに気がついた。

資料館は大谷村の名主だった真龍(マタツ)の生家でもある。

いままで行きたいと思っていた施設でもあるが、農道を道路にした狭い道の奥にあった。

農民でありながら学問好きだった真龍は、国学者賀茂真淵に入門する。

国学は古事記・日本書紀・万葉集など天皇を中心とする「やまとごころ」を日本のよりどころとした思想だ。

真龍は、国学研究だけでなく絵画や「遠江国風土記伝」などを著す。

北遠は、全国の中でも国学が盛んな地域で幕末では倒幕に貢献する。

近くを歩いてみたら真龍の神社を発見。

村落からはかなり尊敬された人物だったようだ。

1740年生まれというから、徳川吉宗とか田沼意次らが登場する江戸中期となる。

館内の展示物は二俣商店街の宣伝ポスターや「山東(ヤマヒガシ)」村の文書があり、きわめてローカルな内容だった。

説明を聞くとそれぞれの意味がわかるが、フラッと入館すると資料の意味がわかりにくい。

地元の歴史を発掘していくということでは貴重な施設だが、今後の行政改革では厳しい立場に追い込まれるかもしれない。

島崎藤村の「夜明け前」の主人公が庄屋であり国学思想の持ち主(藤村の父親)でもあったので、江戸後期のどこかで真龍たちとと接点があったかもしれない。