都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

昔々、あるところに大層蛤(はまぐり)をとるのが上手な男がいました。

あるとき茂吉は海で巨大な蛤をとりました。

「こいつはでけぇ。きっと高く売れるぞ。」

しかし、良く見ると貝柱に傷がついているではありませんか。

「これは、可愛そうだ。ここまで生きるのは大変だったに違いない。よし、逃がしてやろう。」

しばらく後、男のもとに美しい女が現われ、嫁にもらってほしいと言ったのです。

「わたしはお浜ともうします。あなたに一目ぼれをしたので、お嫁にしていただきたいのです。」

お浜の料理は大層おいしく、とりわけ味噌汁が最高でありました。

茂吉はお浜に

「何があっても私の料理中は台所を覗かないで下さい。」

と言われていた。でも、茂吉はどうしても見たくて仕様がない。とうとう我慢しきれなくなって覗いてしまったのです。茂吉が見たのは鍋にまたがり小便をするお浜でした。

茂吉は怒って女を家から追い出してしまいました。女は海辺でいつまでも泣いていましたたが、やがて元の姿の蛤となって海へ帰って行ったのです。そして、二度と帰っては来ませんでした。

一時の感情により茂吉は掛け替えの無い女房を失い後悔しました

実はこの女房昔、茂吉に助けられた蛤だったのです。

その後、時折海底から浮かび上がり漁をする茂吉を見ては涙していたそうです。

その後、時折海底から浮かび上がり漁をする茂吉を見ては涙していたそうです。

子供向けのおとぎ話では料理の秘密の部分への配慮として、女が蛤となって鍋に身を浸していたと変更されている場合もあります。

類話として、御伽草子に収められている「蛤の草子」があります。

「見るな」のタブーは、各地の民話に見られるモチーフの一つである。何かをしている所を「見るな」とタブーが課せられたにもかかわらず、それを見てしまったために悲劇(多くは離別)が訪れるという話である。民話の類型としては禁室型(きんしつがた)とも言うそうです。

料理というものを例にとって、そこに込められた人の思い、気持ちを知ることの大切さ、それを説き明かしている話といえます。茂吉に恩を返すために訪れた蛤女房は、その美味もさることながら、その愛情いっぱいの料理を提供し、茂吉を感動させます。

しかし、茂吉はお浜との約束を破りました。

愛情の基礎である約束という信頼関係を裏切ったため、茂吉はお浜を失ってしまったというわけです。

貝が昔から女陰の隠語であることがわかれば、この話はいそうエロティックであることがわかる。蜆(しじみ)は幼児のそれ、蛤(はまぐり)は娘、赤貝(あかがい)は成熟した女のそれを言うのが、一般的である。

古事記

和銅5年(712年)太朝臣安萬侶(おほのあそみやすまろ)、太安万侶(おおのやすまろ)によって献上された日本最古の歴史書です。

古事記には、スサノヲがオホゲツヒメに食物を乞うたところ、女神は鼻・口・尻から種々のおいしい食べ物を取りだし、さまざまに料理し整えてさしあげた。これをのぞき見たスサノヲは、けがれた物を食べさせようとしたと怒って、女神を殺害してしまう。すると、殺された女神の頭から蚕が、二つの目から稲種が、二つの耳からアワが、鼻から小豆が、女陰から麦が、尻から大豆が化生したとある。

このことから、女性の体は食物を産む源であったことがわかる。

余談ですが、蜃気楼と見られる記述が初めて登場したのは、紀元前100年頃のインドの「大智度論」第六まで遡る。この書物の中に蜃気楼を示す「乾闥婆(けんだつば)城」という記述がある。また、中国では『史記』天官書の中に、蜃気楼の語源ともなる「蜃」あるいは「蛟(みずち:龍の古語)」が吐き出す吐息によって楼(高い建物)が形づくられる」という記述がある。中国では大蛤(おおはまぐり)を蜃(しん)と呼んでいました。

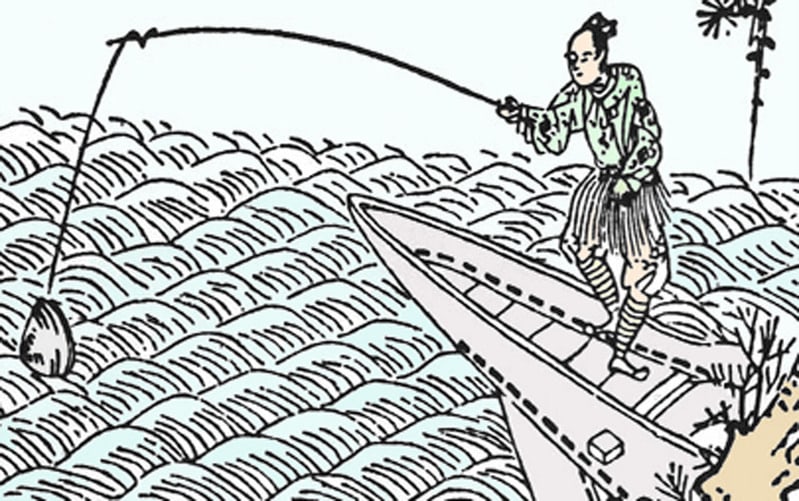

鳥山石燕(とりやませきえん (1712年-1788年) の「今昔百鬼拾遺(こんじゃくひゃっきじゅうい)」1780年(安永10年)に刊行された妖怪画集、その「雲の巻」に面白いお話がのっています。

鳥山石燕(とりやませきえん (1712年-1788年) の「今昔百鬼拾遺(こんじゃくひゃっきじゅうい)」1780年(安永10年)に刊行された妖怪画集、その「雲の巻」に面白いお話がのっています。

史記の天官書にいはく、「海旁蜃気は楼台に象る」と云々。 蜃とは大蛤なり。海上に気をふきて、楼閣城市のかたちをなす。 これを蜃気楼と名づく。

又海市とも云。

つまり、歳経た大蛤が気を吐き、それが城郭を形作る。

よって「蛤の気の楼閣」から「蜃気楼」という言葉が生まれた、ということです。

したっけ。