都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

「酒呑み」を左党または「左利き」というのはご存知ですよね。では、何故「左利き」と言うのでしょう。

ひとつ目の説です。

男が左手に盃を持つようになるのは、浪人などの武士が居酒屋で独酌をするようになった江戸時代からといわれています。

「ひとり酒」は手酌になるため、右利きなら徳利を右手に、猪口を左手に持って酒を注ぐことになります。このことから飲むとき、左手を用いる人を左党または左利きと呼ぶようになった・・・。

「ひとり酒」は手酌になるため、右利きなら徳利を右手に、猪口を左手に持って酒を注ぐことになります。このことから飲むとき、左手を用いる人を左党または左利きと呼ぶようになった・・・。

これは江戸時代の武士が、いつでも刀を抜けるよう右手を開けておき、左手で杯を持っていたからと言われています(刀は左腰にさします。)。

「それじゃあ、もともと左利きの丹下左膳はどうするんだ!」って・・・、知りませんよ。(あ、丹下左膳がわからない?・・・、古過ぎましたか。)

もうひとつの説です。

当時の大工や鉱夫(石工)たちは、右手に槌、左手に鑿(のみ)を持つことから、右手の事を槌手(つちて)、左手の事を鑿手(のみて)と呼んでいたのだそうです。そこから、「鑿手(のみ手)」が「飲み手」にゴロ合わせされ、飲むことが得意の人を「左きき」というようになったというものですが・・・。

こちらは、洒落ですから右利き、左利きの区別はありません。

どちらの説が正しいのかは分かりませんが、江戸時代の洒落心を考えますと、後者のほうが正しいというか、個人的には好きです。

真偽のほどは分かりません。

これは左利きに直接関係はありませんが、「(アル中)になるかどうかは左手を見れば分かる」という説があるそうです。

某大学の医学部でアルコール依存症患者二十数名について調べたところ、アルコール依存症患者の左手にはある共通の特徴が見られたとのことです。

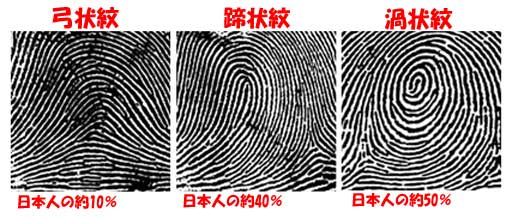

人差し指には、同心円型や蚊取り線香型の指紋の出現率が、普通の人よりも2割以上も多かったそうです。

小指の渦状の出現率は3割を超えたそうです。

また左手親指の付け根の膨らみ、拇指球部にヘアピン状の紋(パーム・サイン)が多く、出現率は普通の人の倍以上になっていたそうです。

さらに小指の付け根や薬指と小指の間にも、このパーム・サインがある人が多かったとのことです。

二十数名の調査結果ですから、なんともいえませんが・・・。今、慌てて左手を見たあなた、大丈夫ですか・・・。

したっけ。