都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

「同音異義語(どうおんいぎご)」の第二弾です。

|

訓読みは同じでも、漢字が異なるものを「同訓異字」と言います。逆に「回」、「会」、「開」のように、音読みが同じ読み方で漢字が異なるものを「同音異字」と言います。音読みが同じでも意味の違う二つ以上の漢字の場合は「同音異義語」、形は似ていても異なる漢字は、「似形異字」と言います。 |

Q.1「敗れる」と同じ読みなのは?

Q.2「惹く」と同じ読みなのは?

Q.3「省みる」と同じ読みなのは?

Q.4「諮る」と同じ読みなのは?

Q.5「悉く」と同じ読みなのは?

Q.6「敲く」と同じ読みなのは?

Q.7「窮める」と同じ読みなのは?

↓

↓

↓

↓

↓

それでは解答です。

Q.1「敗れる」と同じ読みなのは?

敗れる、破れるはともに「やぶれる」と読みます。

|

【敗れる】 勝負などで負ける。「横綱が―・れる」「宿敵に―・れる」 |

|

【破れる】 1 裂けたり、穴があいたり、つぶれたりして、もとの形がこわれる。また、割れさける。「靴下が―・れる」「おできが―・れる」「水道管が―・れる」 2 今まで続いていた状態が損なわれる。「静寂が―・れる」「ついに均衡が―・れた」 3 成り立たずに終わる。こわれる。「恋に―・れる」「夢が―・れる」 4 けがをする。傷つく。 「随侯―・れたる蛇を見て、薬を付けていやす」〈十訓抄・一〉 |

①恐れる(おそ-れる)

②別れる(わか-れる

Q.2「惹く」と同じ読みなのは?

惹く、挽くはともに「ひく」と読みます。

|

【惹く】 人の注意や関心を向けさせる。「同情を—・く」「気を—・くしぐさ」「目を—・く広告」 |

|

【挽く】 ①ひ(引)く。ひっぱる。ひきもどす。「挽回」 ②人の死をいたむ。「挽歌」 ③「挽く」には、「刃物などで物を切ったり削ったりする」という意味があります。 「肉を挽く」という時は、肉の塊を専用の機械や包丁を使い、細かくすることを言います。そうしてできた肉を、「挽肉」と呼びます。 このように「挽く」という言葉には、「刃物などで物を切ったり削ったりする」という意味があります。 |

それぞれ使い方は異なり、「惹く」は「心が惹かれる」のように、「挽く」は「コーヒー豆を挽く」というように使います。

|

帯広で開催されている世界で唯一の競馬「ばんえい競馬」は「挽曵競馬」書きます。 1トンもの重いそりをひいて走ります。「挽」はひく、ひっぱる。「曵」もひく、引っぱる、引きずるの意味があります。 |

漢字の形が似ている晩と逸には、この読みはありません。

①晩く(おそ-く)

③逸く(△はや-く)※無理に読めばこうなりますが、こういう使い方はしません。

Q.3「省みる」と同じ読みなのは?

顧みる、省みるはともに「かえりみる」と読みます。

|

【顧みる】 1 過ぎ去った事を思い起こす。回顧する。「半生を―・みる」 2 心にとどめ考える。気にかける。「妻子を―・みない」 3 振り返って見る。「後方を―・みる」 |

|

【省みる】 自分のしたことを、もう一度考えてみる。反省する。「わが身を―・みて恥じる」 |

「顧みる」は「過ぎ去ったことを思い起こす」「気にかける」、「振り返って見る」という意味があり、「省みる」には「自分の行いについて考える、反省する」といった意味があります。

「鑑みる」は「かんがみる」と読み、「過去の例やお手本に照らして考える」という意味になります。

②試みる(こころ-みる)

③鑑みる(かが-みる/かんが-みる)

Q.4「諮る」と同じ読みなのは?

諮る、図るはともに「はかる」と読みます。

|

【諮る】 他人に意見を求めたり、相談したりすること。「会議に諮る」「役員会に諮る」といった表現で用いられることが多い。「諮」の字は音読みでは「シ」と読む。訓読みが「はか-る」である。「諮」の字を使った語としては「諮問(シモン)」や「諮詢(シジュン)」が挙げられる。「諮問」も「諮詢」も、他の機関(とりわけ専門委員会や有識者会議など)に話を持っていって意見を求める、という意味で用いられる。行政機関が専門家や有識者へ諮る(意見を求める)ために設置した機関を「諮問機関」という。 諮問を行う主体である官庁を「諮問庁」という。 |

|

【図る】 物事をしっかりと考えること 企てること。仕組むことです。 何かをしようと考えて行動すること・ある物事を達成するために計画することを表します。 「図」は「計画。はかりごと」を意味します。「図」を用いた言葉には「企図」「壮図」「雄図」などがあります。 物事の何かを変えたいという場合や何かを成し遂げるという場合に「図る」を使います。 例えば、「残業の仕方について、改善を図る」「解決を図ったものの、全然出口が見えない」などと言います。 言い回しとしては、 解決を図る 合理化を図る 便宜を図る 改善を図る 再起を図る 改革を図る 連携を図る などとなります。 |

「諮」は「立場が上の者が下の者に相談をする」という意味です。この漢字をつかった熟語に「諮問(しもん)」があり、行政官庁の諮問に応じる第三者委員会などのようなものを諮問機関ということがあります。

「図る」は「くわだてる、計画する」という意味になります。

①採る(と-る)

②観る(み-る)

Q.5「悉く」と同じ読みなのは?

悉く、尽くはともに「ことごとく」と読み、「残らず、全て」という意味になります。

|

【悉く】 「問題にしているもの全部・残らず・みんな」という意味の言葉です。基本的には、あまり好ましくない意味合いで使われます。例えば、「すべてを否定された」という意味で「悉く否定された」と使ったり「残らず無くした」という意味で「悉く無くした」と使ったりします。 「ことごとく」は、すべてという意味を持つ「事」を重ねてつくった「事事(ことごと)」に接尾語の「く」がついて「ことごとく」になったと言われています。

また、「悉」という漢字は「獣の爪」を表す釆と「心臓」を表す心の組み合わせから成る会意文字。“獣が爪で他の獣の心臓をえぐり取る様子”を表現しているといい、「全部残らずとる」という意味を持つことから、この悉という漢字を使うようになったようです。 |

|

【尽く】 問題にしているもの全部のことを意味しています。その他にも、残らず、全て、みなという意味も持っています。 「尽く」を使った分かりやすい例としては、「彼女はこれまで依頼した仕事を尽く成功させています」「悪い予想が尽く当たらず一安心です」「稼いだお金を尽く使ってしまいました」「AKB48の曲は尽く知っています」などがあります。

「尽く」は全部出し切ることを意味する「尽」に接尾語の「く」が合わさった言葉です。また、全ての物事を表現できるので、 日常生活からビジネスシーンまで幅広く広く使用することが可能になっています。 |

「如く」は「ごとく」と読むと「〜のように」という意味になり、「しく」と読むと「〜と同等、〜に及ぶ」という意味になります。

①如く(し-く)

③暴く(あば-く)

Q.6「敲く」と同じ読みなのは?

敲く、叩くはともに「たたく」と読みます。

|

【叩く】 言うことを聞かない者を「叩く」【たたく】といった行為で反省させます。 何度言っても言うことを聞かないとか、人様に迷惑をかけるといった困る行為した者の頬を手で「叩く」ことによって悪いことと自覚させ、心を入れ替えてもらいたいと強く思う気持ちを伝えるとき、思い切り顔を打つという行為で目覚めさせるわけです。 他には、理不尽なことで追い込む者に怒りを込めて顔を叩き、伝える場合もあります |

|

【敲く】 手やバチで楽器を打って音出すことを「敲く」【たたく】といいます。 太鼓をバチで勢いよくたたくとドンドンという独特な躍動感ある音が出ますし、ドラムの面をたたいてテンポのいい音を出して楽しむわけです。 主に、「敲く」ことで、その楽器が持つ独特な音を楽しむといったとき使う言葉になります。 コンガやハンドパンといった手でたたくことで神秘的な音を出し、人々を魅了しますが、指で弾いて奏でるというよりも、パンパンと手の平で力加減してたたくことで辺りに音が響き渡る楽器を演奏するとき「敲く」と表現する言葉 |

「敲」は「叩く、打つ」や「むち、短い杖」という意味のある漢字です。

ちなみに「敲」が入った熟語「推敲(すいこう)」は古代中国の詩人が自作の詩について、「推す(おす)」と「敲く(たたく)」どちらの表現を使うかで悩んだというエピソードから生まれました。

①閃く(ひらめ-く)

②書く(か-く)

Q.7「窮める」と同じ読みなのは?

窮める、究めるはともに「きわめる」と読みます。

|

【窮める】 「突き詰める」「行き詰まる」という意味で使われます。「貧困を窮める」という使い方をします。 |

|

【究める】 「事物の深いところまで達する」という意味で使われます。「学問を究める」「道を究める」という使い方をします。 |

どちらも「深く研究して物事の真理や本質を明らかにする」という意味です。

「窘める」は「たしなめる」、「竄める」は「あらためる」と読みます。「竄」は「文書などを書き直す」という意味の熟語である改竄(かいざん)に使われている漢字です。

①竄める(あらた-める)

②窘める(たしな-める)

したっけ。

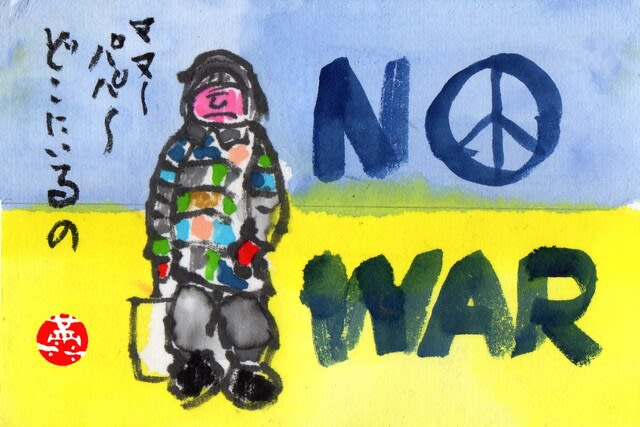

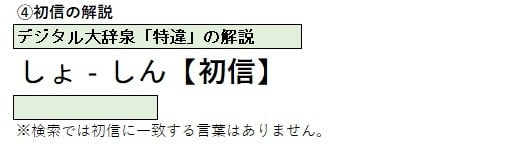

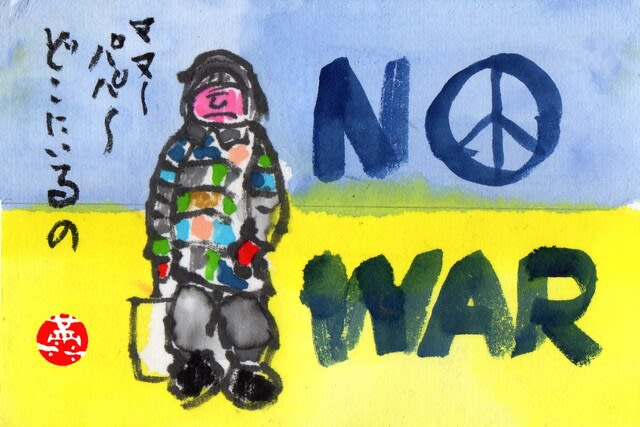

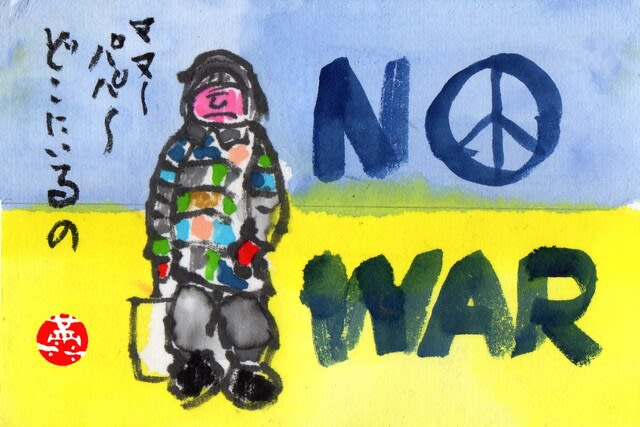

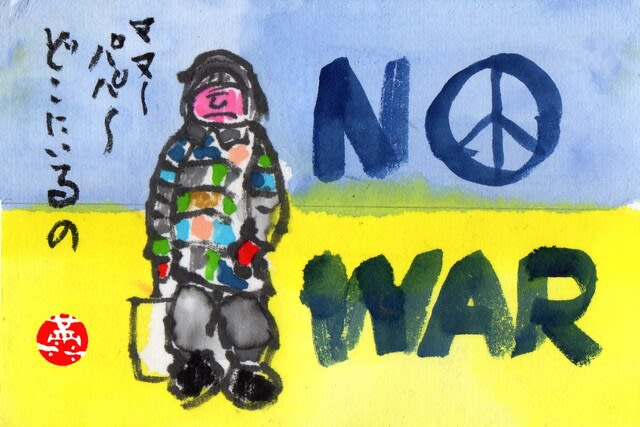

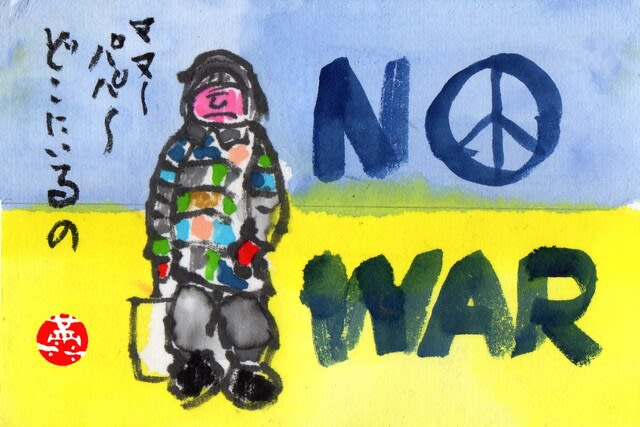

#NO WAR #STOP PUTIN

#StandWithUkraine

■昨日のアクセスベスト3

今年3月末が締め切りであった第54回郷土作家アンソロジー 入選「容姿端麗」が9月18日十勝毎日新聞に掲載されました。

57歳バツイチ子どもなしの男性が、最後のチャンスと臨んだ婚活パーティーで知り合った33歳のエステティシャンの女性との数日間の話です。

最初は20歳以上若い容姿端麗な女性に男性はウキウキしていました。

しかし、その女性が何故、そんな歳の差の自分を選んだのか?

自分も何故、そんな女性を選んでしまったのか?

男性は、その歳の差ゆえに不安になってしまい、アタフタするという話です。

その内ブログにも掲載します。

したっけ。

#NO WAR #STOP PUTIN

#StandWithUkraine

■昨日のアクセスベスト3

発音が同じで意味の異なる語を「同音異義語(どうおんいぎご)」といいます。

今日は、その「同音異義語」の問題です。

出題と当てはまる漢字を選んでください。

Q.1新首相のショシン表明演説。

Q.2彼はその分野でトクイな才能を発揮した。

Q.3最後まで自分のイシを貫いた。

Q.4放課後、校庭を一般の人にカイホウする。

Q.5会議で人の意見にイギをとなえた。

↓

↓

↓

↓

↓

それでは解答です。

A.1新首相の「所信」表明演説。

A.2彼はその分野で「特異」な才能を発揮した。

|

A.3最後まで自分の「意志」を貫いた。

|

A.4放課後、校庭を一般の人に「開放」する。

|

A.5会議で人の意見に「異議」をとなえた。

|

したっけ。

#NO WAR #STOP PUTIN

#StandWithUkraine

■昨日のアクセスベスト3

今回は「読めたら天才!?」シリーズ第六弾。最終回です。

しっかり考えて、脳活してください。

第1問 【論駁】

① ろんし

② ろんどん

③ ろんばく

第2問 【矗矗】

① ごうごう

② ちくちく

③ さくさく

第3問 【渣滓】

① さし

② しさい

③ さこう

第4問 【猖獗】

① すいこう

② しょうけつ

③ そうてつ

第5問 【睥睨】

① ひぼう

② ひとう

③ へいげい

↓

↓

↓

↓

↓

第1問 【論駁】

正解:③ ろんばく

論駁とは、相手の意見や説の誤りを非難し、論じ返すことをいいます。

例文:「反証をあげて論駁する」など。

第2問 【矗矗】

正解:② ちくちく

矗矗とは、直立して伸びるさま、また、そびえ立つさまをさします。

例文:「矗矗としてキリンのように伸びた竹」など。

この漢字は「漢字検定対象外」の漢字です。読めましたか?

第3問 【渣滓】

正解:① さし

渣滓とは、液体の底の方に沈んだカスなどの沈殿物のことです。

例文:「ビンの底に渣滓が溜まっている。」など。

この漢字は、案外読めた人が多いんじゃないでしょうか?

第4問 【猖獗】

正解:② しょうけつ

猖獗とは、好ましくないものの勢いが盛んなさま、また、猛威をふるうことをいいます。

例文:「猖獗をきわめる」など。

第5問 【睥睨】

正解:③ へいげい

睥睨とは、にらみつけて威圧すること、また横目でじろりと見ることをいいます。

例文:「周囲を睥睨していた」など。

したっけ。

#NO WAR #STOP PUTIN

#StandWithUkraine

■昨日のアクセスベスト3

今回は「イヌサフラン」を描きました。

随分前に野良でやってきて居ついてくれました。

株もたくさん増えました。沢山あると綺麗です。

春に行者大蒜(ぎょうじゃにんにく)によく似た芽を出します。北海道では行者大蒜の時期と重なるため、誤食のニュースが放送されることがあります。

よく見ると、行者ニンニクは根元が赤く,イヌサフランは緑色なので区別が付きます。

9月9日に咲いているのを発見してから、今も咲き続けています。

|

一般名 |

イヌサフラン |

|

学名 |

Colchicum autumnale L. |

|

科名と属名、園芸分類 |

ユリ科イヌサフラン属の多年草。(APG植物分類体系ではユリ目イヌサフラン科) |

|

英語名 |

autumn crocus / meadow saffron |

|

別名 |

アキズイセン(秋水仙)、コルチカム |

|

花の情報 |

花色は淡紫、淡ピンクで、時に白、黄。子房は花筒の下の方にあり地中にある。子房の位置は上位。めしべの花柱は3、おしべは6本。花被は外花被3枚、内花被3枚。葉が出る前に花を咲かせる。 |

|

開花時期 |

9~10月 |

|

原産地 |

ヨーロッパ西南部、北アフリカ |

|

適温 |

- |

|

草丈 |

10~30cm |

|

花径 |

4~15cm |

|

その他外観に関すること

知識

|

したっけ。

#NO WAR #STOP PUTIN

#StandWithUkraine

■昨日のアクセスベスト3

第五弾はかなり難しくなっています。

第1問 【蟒蛇】

① こうじゃ

② うわばみ

③ さいだ

第2問 【涵養】

① かんよう

② じよう

③ はくよう

第3問 【逼塞】

① へいそく

② ひっそく

③ じんそく

第4問 【弥縫】

① さいほう

② しほう

③ びほう

第5問 【鞦韆】

① しーそー

② ぶらんこ

③ うんてい

↓

↓

↓

↓

↓

第1問 【蟒蛇】

正解:② うわばみ

蟒蛇とは、大きな蛇のこと、転じて、大酒飲みのことをさします。

例文:「彼は蟒蛇なのでなかなか酔っぱらわない」など。

第2問 【涵養】

正解:① かんよう

涵養とは、地表の水が地下に浸透し、地下水となることです。転じて、水が自然に染み込むように、無理をしないでゆっくりと養い育てることをいいます。

例文:「読書力を涵養する」など。

第3問 【逼塞】

正解:② ひっそく

逼塞とは、姿を隠してひきこもること、落ちぶれて隠れて暮らすことをいいます。

例文:「片田舎に逼塞する」など。

第4問 【弥縫】

正解:③ びほう

弥縫とは、補い合わせること、失敗や欠点をとりつくろうことをいいます。

例文:「弥縫策を講じる」など。

第5問 【鞦韆】

正解:② ぶらんこ

※この漢字はそれぞれを組み合しても「ぶらんこ」とは読めません。「鞦韆」二文字セットで「ぶらんこ」です。

鞦韆とは、座板を支柱や樹木から鎖や紐などで水平に吊るした構造の遊具のことです。

ブランコの発祥は中国です。スイス国アルプス地方(ハイジ)ではありません。

日本には平安時代に伝わったと言われています。

例文:「公園の鞦韆で遊んだ」など。

|

鞦韆(秋千、しゅうせん)ともいう。「鞦」「韆」はそれぞれ1文字でもブランコの意味を持つ。「鞦韆」は今でこそブランコの意味を持つが、古くは中国で宮女が使った遊び道具(性具)をさす。現代のブランコとは少し違い、飾りがたくさんついており、遊戯中、裾から足が見えて、皇帝が見ていて運よく夜伽に呼ばれる可能性から艶かしいイメージを持たれていた。 Wikipedia |

ちなみに、「シーソー」は1862年の辞書に「シイソウ」に「桔槹(ケッコウ・キッコウ・はねつるべ)」の訳語が、1888年の辞書には「頡頏板(ケッコウバン)」、1927年の百科事典には「天秤遊」、1934年の百科事典には「水平台」と載っていたそうです。

「うんてい」は「雲梯」と書きます。

したっけ。

#NO WAR #STOP PUTIN

#StandWithUkraine

■昨日のアクセスベスト3

今回は、第四弾です。今までに出題された漢字もありますので、思い出してください。

第1問 【躑躅】

① つつじ

② たんぽぽ

③ どくろ

第2問 【長尾驢】

① とど

② かんがるー

③ おらんうーたん

第3問 【酸漿】

① さんしょう

② なめくじ

③ ほおずき

第4問 【嚔】

① せき

② くしゃみ

③ しゃっくり

第5問 【悴む】

① あわれむ

② たたずむ

③ かじかむ

↓

↓

↓

↓

↓

第1問 【躑躅】

正解:① つつじ

本来なら、この漢字は「てきちょく」と読みます。では、何故「つつじ」と読むのでしょう。

|

躑 躅 ウィクショナリー日本語版 (テキチョク)足踏みしてなかなか進まないこと。 逍遙春王圃躑躅千畝田(陸機『答張士然詩』) ためらうこと、躊躇、逡巡。 (テキチョク、つつじ)つつじ(ツツジ目ツツジ科ツツジ属の木の総称、特にその樹木のつける花)の漢名、又は、その漢字表記。 (参考)「つつじ」に「躑躅」の語が当てられるのは、①美しさに立ち止まるから、②毒性を持ち羊が食べると歩けなくなることからなど諸説ある。 |

※②名前は、むかし中国で毒性のある「ツツジ」を羊が誤って食べたところ、もがいて蹲(うずくま)ってしまったことから「躑躅」になったそうです。

躑躅は、古くから日本で栽培されており、日本人に最も親しまれている植物の一つです。

例文:「今年も躑躅の花が咲いている」など。

② 「たんぽぽ」は「蒲公英」、③ 「どくろ」は「髑髏」と書きます。

第2問 【長尾驢】

正解:② かんがるー

「長尾驢」の由来は、長いしっぽと「ロバ」を意味する「驢」という漢字の組み合わせから。これ以外にも「更格廬(カンガルー)」という当て字も存在しています。

長尾驢は、フクロネズミ目カンガルー科の哺乳類の総称で、オーストラリアやニューギニアに生息しています。

例文:「オーストラリアで長尾驢を見た」など。

①「とど」は「海馬/胡獱」、③ おらんうーたんは「猩猩」と書きます。ちなみに、「黒猩猩」はチンパンジーです。

第3問 【酸漿】

正解:③ ほおずき

ホオズキの由来はホホというカメムシの仲間がよく付くためなど多々あります。

「酸漿」の由来:根は「酸漿根(さんしょうこん)」という生薬になり、その名前からホオズキと読むようになりました。

酸漿は、赤いちょうちんがぶら下がったような姿が愛らしく、古くから日本人に親しまれてきました。

酸漿はナス科の多年草で、主に観賞用に植えるものです。また、葉は卵形で粗鋸歯があります。

例文:「酸漿の育て方について図書館で調べた」など。

①「さんしょう」は、「山椒」、② 「なめくじ」は「蛞蝓」と書きます。

第4問 【嚔】

正解:② くしゃみ

【形声】意「口」+音「疐(チ、 シ、 テイ、 タイ)」。

嚔は、鼻の粘膜が刺激を受けて起こる、息を反射的に出す反応です。

例文:「風邪をひいてしまって嚔が止まらない」など。

①「せき」は「咳」、③ 「しゃっくり」は「吃逆」t書きます。

第5問 【悴む】

正解:③ かじかむ

悴むとは、手足が凍えて思うように動かなくなることです。

例文:「手が悴んで上手く文字が書けない」など。

①「あわれむ」は「憐れむ」、② 「たたずむ」は「佇む」と書きます。

したっけ。

#NO WAR #STOP PUTIN

#StandWithUkraine

■昨日のアクセスベスト3

今回師匠は幕別産カボチャ「ダークホース」を描いてきました。

このかぼちゃは奥さんが買ってきたそうです。

師匠は「カボチャの穴馬か?」と言っています。

師匠! 穴馬じゃ美味しい確率は低いですよ。あわよくばってことですからね。誰が考えたネーミングなんでしょう?

師匠の畑でも、カボチャが2個がそろそろ収穫だそうです。

師匠のお母さんは、なかなか大変な状況なようです。コロナ下なので、一度電話で話しただけだそうです。

頻繁に会いに行けると、落ち着くんでしょうに、困りましたね。

私はチェーンソーで左手親指の爪を切って1週間になりますが、まだ痛いです。

左手で良かったと思いましたが、これが結構不便です。親指は大事ですね。

PCで文字を打つのも案外苦労します。

親指が使えないとボタンがかけられない!

|

ダーク‐ホース【dark horse】 goo辞書の解説 1 競馬で、予想外の活躍をして番狂わせを演じるかもしれない馬。穴馬。 2 実力は未知だが、有力と思われる競争相手。 |

|

商品情報

● 食味抜群のホクホク南瓜! ● 最大の特徴は、粉質が強くホクホクで美味しく、うどんこ病に強いです。 ●草勢はやや強めで、葉も大きめです。 ●雌花着生はやや少なめですが、着果は良好で収量は安定します。 ●果色は濃黒緑色で、1.8kg前後、果形はハート形です。 ●開花後45~50日位で収穫できます。 |

|

ダークホースという品種は、ホクホクで甘いカボチャを実らせのるが特徴で、それだけでも十分美味しい果実です。 その名の由来は、「黒い皮」そして「予想外」、「想定を上回る結果」ということからも、味への自信が伺えます。 |

師匠! 「ダークホース」北海道各地で栽培されているようです。

師匠! 今回は「秋の野菜」ですね。

師匠! 私は「ブナシメジ」を描きます。冷蔵庫を探したら、他に秋の野菜がありませんでした、南瓜はありましたが...。

↑師匠が私にくれた絵手紙

私が師匠に送った絵手紙↓

ちなみに、シメジは漢字で「湿地」と書きます。

したっけ。

#NO WAR #STOP PUTIN

#StandWithUkraine

■昨日のアクセスベスト3

今日は「読めたら天才!?」シリーズ第三弾です。

難しいですから、よく考えてください。

第1問 【隘路】

① はんろ

② あいろ

③ ふくろ

第2問 【馘首】

① かくしゅ

② じょしゅ

③ じんしゅ

第3問 【轆轤】

① かえで

② かろう

③ ろくろ

第4問 【追躡】

① ついじょう

② ついたて

③ ついび

第5問 【陸蓮根】

① なずな

② おくら

③ よもぎ

↓

↓

↓

↓

↓

第1問 【隘路】

正解:② あいろ

隘路とは、狭くて通行の困難な道、または物事を進める上で妨げとなるものや条件など、支障となるもののことです。

例文:「予算枠が隘路となって計画が中断した」など。

第2問 【馘首】

正解:① かくしゅ

馘首とは、雇い主が使用人をやめさせること、解雇の意味があります。また、相手を打倒した証拠として首を切り落とすこと。

例文:「不景気で馘首される」など。

第3問 【轆轤】

正解:③ ろくろ

轆轤とは、木工や陶芸に用いられる器械のことです。

例文:「轆轤を回して作品を作る」など。

第4問 【追躡】

正解:① ついじょう

追躡とは、あとを追いかけること、追跡することです。

例文:「彼に見つからないように追躡する」など。

第5問 【陸蓮根】

正解:② おくら

一種の熟字訓として扱われることが多い。それぞれの漢字では「おくら」とは読めません。

また、「秋葵」と書くこともできるそうです

語源は英語の「okra=オークラ」。明治時代にオクラが外国経由で入ってきたときに漢字の名前がつけられたようで、命名の詳細は不明です。

「陸蓮根」と書いて、オクラと読まずに「おかれんこん」と呼ばれていた時期もあるようなので、「okra」の発音から「おーかれ(んこん)」となったという説も。

陸蓮根は、アオイ科トロロアオイ属の植物、またはその食用果実をいいます。

例文:「スーパーで陸蓮根を買ってきた」など。

ちなみに、①なずなは「薺」、③よもぎは「蓬」と書きます。

したっけ。

#NO WAR #STOP PUTIN

#StandWithUkraine

■昨日のアクセスベスト3

第1問 【番瀝青】

① もっぷ

② ぶらし

③ ぺんき

第2問 【鐚銭】

① びたせん

② あっせん

③ こぜに

第3問 【樹懶】

① じゅれい

② なまけもの

③ ちんぱんじー

第4問 【萎靡】

① いしゅく

② いんま

③ いび

第5問 【枳殻】

① からたち

② なきがら

③ しゅんき

↓

↓

↓

↓

↓

第1問 【番瀝青】

正解:③ ぺんき

|

Agora Sofia日本語辞典の解説 ペンキ【番瀝青】 [アクセント:ぺんきヲ] [オランダ語:pekから] 表面の保護や着色のために塗る油性の塗料。ペイント。特に油ペイント。 ペンキを塗る |

カタカナで書けば楽なものを、いったい誰が番瀝青(ペンキ)なる小難しい表記を生み出したのでしょうか。「瀝」は「したたる・しずく」といった意味を持つ字です。

これは三文字をどう読んでも「ペンキ」とは読めません。三文字セットで「ペンキ」ということのようです。

番瀝青は、壁などの表面の保護や着色のために塗る油性の塗料です。

例文:「番瀝青を塗って色を変える」など。

番瀝青と一文字違いの「土瀝青アスファルト」の他にも、「混凝土(コンクリー)ト」「仮漆(ニス)」など、塗装関係の用語は外来語由来のものが多く、得てして漢字も難解になりがちです。

第2問 【鐚銭】

正解:① びたせん

|

デジタル大辞泉「鐚銭」の解説 びた‐せん【×鐚銭】 1 表面の文字が磨滅した、質の粗悪な銭貨。びたぜに。びた。 2 室町中期から江戸初期にかけて私鋳された、永楽銭以外の粗悪な銭。 3 江戸時代、寛永通宝一文銭の鉄銭の称。 |

鐚銭とは、価値の低い粗悪な銭のことです。「びたぜに」とも読みます。

例文:「世の中に鐚銭が流通している」など

第3問 【樹懶】

正解:② なまけもの

|

デジタル大辞泉「樹懶」の解説 なまけ‐もの【樹=懶】 貧歯目ナマケモノ科の哺乳類の総称。体長約50センチ、尾はきわめて短く、鉤かぎ状の爪で木の枝にぶら下がり、動作は緩慢。歯は不完全で、柔らかな木の葉や芽を食べる。体毛は長く茶色であるが、藻類が寄生するので緑色を呈し、保護色となる。フタユビナマケモノとミユビナマケモノの2属に大別される。 |

樹懶は、南・中央アメリカ産のゆっくり動く樹上性(じゅじょうせい)の哺乳動物です。

例文:「動物園に樹懶を見に行こう」など。

|

英語圏ではナマケモノのことを「sloth」と呼ぶが、この言葉にも「怠惰・ものぐさ」といった意味がある。生息地であるコスタリカでも「perezoso= だらけている、ぐうたら者という意味」で呼ばれているようです。 ちなみに、ナマケモノを漢字で書く場合は、「怠者」ではなく「樹懶」と書く。「樹」に「懶」でナマケモノと読むが「懶」の訓読みは「ものぐさ」。ものぐさという言葉も「怠け者」を意味している言葉です。 |

第4問 【萎靡】

正解:③ いび

|

デジタル大辞泉「萎靡」の解説 い‐び〔ヰ‐〕【萎×靡】 🈩[名](スル) なえてしおれること。衰え、元気のなくなること。 「本国の民心は弥いよいよ―し」〈竜渓・経国美談〉 🈔[ト・タル][文][形動タリ]衰えて元気のないさま。 「世の人心を奨誡して―たる徳義を正さんには」〈逍遥・小説神髄〉 |

萎靡とは、なえてしおれること、気力がなくなることを意味します。

例文:「彼は萎靡沈滞してしまった」など。

第5問 【枳殻】

正解:① からたち

|

デジタル大辞泉「枸橘」の解説 から‐たち【枸=橘/枳=殻】 ミカン科の落葉低木。高さ約2メートル。枝は緑色でとげがあり、葉は3枚の小葉からなる複葉。春、葉より先に白い5弁花が咲く。実は球形で芳香があり、黄色に熟すが、酸味が強くて食べられない。漢方で未熟果皮を健胃剤とする。中国の原産。生け垣などにする。くきつ。きこく。《季 花=春 実=秋》「―は散りつつ青き夜となるも/湘子」 |

枳殻とは、ミカン科の落葉低木(ていぼく)で、多くは生け垣に利用されています。「きこく」とも読みます。「枸橘」とも書きます。

例文:「枳殻が植えられている」など。

漢字では「枳殻」や「枸橘」と書いて、からたちの他にキコクという読み方もされます。唐(昔の中国の国のひとつであり、中国そのものを指すこともある呼び名)から渡ってきたタチバナということで、唐(カラ)からきたタチバナで"からたち"とする説が有力です。

- キコク(枳殻)とは、ミカン科のダイダイまたはナツミカンなどの成熟直前の果実を乾燥したものです。漢方的には、理気、健胃、通便、化痰などの効能があり、胸腹部のつかえ、腹痛、膨満感、便秘などに用いられます。

したっけ。

#NO WAR #STOP PUTIN

#StandWithUkraine

■昨日のアクセスベスト3