3月24日付の朝日新聞18面「熊野・大和 幻視行」に「三輪山に登る」という記事があった。

大神神社(おおみわじんじゃ)のご神体が三輪山であることは知っていたが、そこに登れるとは知らなかった。

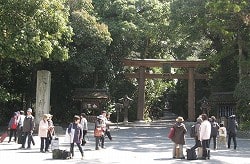

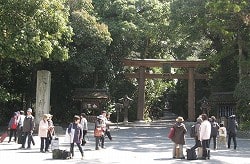

3月末の青空が広がる日の朝、三輪山へ登ろうと思い立ち、大神神社へ参拝した。

大神神社の入口の鳥居前には、大きめの荷物を持っている団体客がいた。

【大神神社(おおみわじんじゃ)は、国のまほろばと称えられる大和の東南に位置する円錐形の秀麗な山、三輪山を御神体として、大物主神を祀る。

三輪山は、奈良盆地をめぐる青垣山の中でもひときわ形の整った円錐形の山であります。古来より神の鎮まりますお山として、『古事記』や『日本書紀』には、御諸山(みもろやま)、 美和山(みわやま)、三諸岳(みもろのおか)と記され、大物主神(おおものぬしのかみ)の鎮まりますお山、神体山として信仰され、 三諸の神奈備(みもろのかむなび)と称されています。

高さ467メートル、周囲16キロメートル、南は初瀬川(はせがわ)、北は巻向川(まきむくがわ)の2つの川によって区切られ、その面積はおよそ350ヘクタールとなっています。

山内の一木一草に至るまで、神宿るものとして、一切斧(おの)をいれることをせず、松・杉・檜などの大樹に覆われています。】http://www.oomiwa.or.jp/frame/f01.htmlより引用

拝殿

参拝者の多いお正月とは異なり、静かに手を合わせて拝めた。

大神神社から狭井神社を目指す途中に、大和三山が見渡せる展望台がある。

素晴らしい好天で、西の山々(金剛山・葛城山・二上山等)もクリアに見晴らせた。

遠方右に二上山。手前のこんもりとしているのが耳成山(みみなしやま)。その手前には大神神社の大鳥居。

たくさんの人が写生をしていた。

たくさんの人が写生をしていた。

手前の山が大和三山。左から香具山(かぐやま)、畝傍山(うねびやま)、耳成山。

狭井神社(さいじんじゃ)

【狭井神社:本社の荒魂をおまつりしている、延喜式神名帳に記される古社であります。古くより、華鎮社(はなしづめのやしろ)と称され、病気を鎮める神としての信仰が厚く、ご神水の湧き出る薬井戸があります。】http://www.oomiwa.or.jp/frame/f01.htmlより引用

狭井神社の横にある社務所で名前を登録し、初穂料(一人300円)を収め、鈴の付いたタスキを受け取り、三輪山へ登る。山中は写真撮影禁止。

途中の三光の滝では、白装束で滝に打たれている3人の男性。般若心経が響き渡る。

いくつもの磐座(いわくら)を拝しながら頂上を目指すこと約1時間。

山頂に至るまでにすれ違う(下山してくる)人は25人ほどだった。

山頂には小さな社、高宮(こうのみや)神社があり、日向御子(ひむかいのみこ)神が祀られている。

山頂の奥まったところに、大きな岩が固まっている奥津磐座(おきついわくら)がある。

ここでのんびりしている人は約10人。神体山登拝をするのは、男性よりも女性の方が多い。

下山して、タスキを返し、母のために小さなペットボトルに狭井神社のお水をいただいた。

ボタンを押すとお水が出てくる。とても美味しいお水だった。

ボタンを押すとお水が出てくる。とても美味しいお水だった。

三輪山登拝を終えて、山の辺の道を北へ歩いた。

梅が満開

桜咲く玄賓庵(げんぴんあん) (狭井神社から徒歩約15分)

(狭井神社から徒歩約15分)

【桓武・嵯峨天皇に厚い信任を得ながら、俗事を嫌い三輪山の麓に隠棲したという玄賓(げんぴん)僧都の庵と伝えられる。世阿弥の作と伝える謡曲「三輪」の舞台として知られる。かつては山岳仏教の寺として三輪山の檜原谷にあったが、明治初年の神仏分離により現在地に移された。】http://ja.wikipedia.org/wiki/玄賓庵より引用

山の辺の道 小林秀雄の筆蹟

小林秀雄の筆蹟

檜原神社 (玄賓庵から徒歩約10分)

(玄賓庵から徒歩約10分)

【祭神 天照大御神(あまてらすおおみかみ)

社祭日 8月28日

この地は、崇神天皇の御代、宮中よりはじめて、天照大御神を豊鍬入姫命(とよすきいりひめのみこと)に託されてお遷しになり、「磯城神籬(しきひもろぎ)」を立て、お祀りされた「倭笠縫邑(やまとかさぬいのむら)」であります。

大御神のご遷幸の後も、その御蹟を尊崇し、檜原神社として、引き続きお祀りし、「元伊勢(もといせ)」と今に伝えられています。

境内には、昭和61年11月5日、豊鍬入姫命を祀る豊鍬入姫宮(とよすきいりひめのみや)が鎮斎されました。

万葉集等に「三輪の檜原」と数多く詠まれ、山の辺の道の歌枕ともなり、西につづく檜原台地は、大和国中を一望する絶好の地であります。】http://www.oomiwa.or.jp/c03/c03_28.htmlより引用

檜原神社の前の店で遅い昼食。

にゅうめん(750円)

にゅうめん(750円)

お店の壁に掛かっていた犬養孝氏の染筆 (万葉巻2-92)

(万葉巻2-92)

「秋山之 樹下隠 逝水乃 吾許曽益目 御念従者」 孝書 印

秋山の 木の下がくり ゆく水の われこそまさめ み思ひよりは

巻向(まきむく)駅へ向かって歩いている時に目にした二上山と桜

畑を耕す人の姿に春の訪れを感じる。

畑を耕す人の姿に春の訪れを感じる。

巻向駅を出発するJRの電車(桜井行き)

巻向駅で、春のやわらかな日差しを浴びながら、奈良行きの電車を30分ほど待った。

大神神社(おおみわじんじゃ)のご神体が三輪山であることは知っていたが、そこに登れるとは知らなかった。

3月末の青空が広がる日の朝、三輪山へ登ろうと思い立ち、大神神社へ参拝した。

大神神社の入口の鳥居前には、大きめの荷物を持っている団体客がいた。

【大神神社(おおみわじんじゃ)は、国のまほろばと称えられる大和の東南に位置する円錐形の秀麗な山、三輪山を御神体として、大物主神を祀る。

三輪山は、奈良盆地をめぐる青垣山の中でもひときわ形の整った円錐形の山であります。古来より神の鎮まりますお山として、『古事記』や『日本書紀』には、御諸山(みもろやま)、 美和山(みわやま)、三諸岳(みもろのおか)と記され、大物主神(おおものぬしのかみ)の鎮まりますお山、神体山として信仰され、 三諸の神奈備(みもろのかむなび)と称されています。

高さ467メートル、周囲16キロメートル、南は初瀬川(はせがわ)、北は巻向川(まきむくがわ)の2つの川によって区切られ、その面積はおよそ350ヘクタールとなっています。

山内の一木一草に至るまで、神宿るものとして、一切斧(おの)をいれることをせず、松・杉・檜などの大樹に覆われています。】http://www.oomiwa.or.jp/frame/f01.htmlより引用

拝殿

参拝者の多いお正月とは異なり、静かに手を合わせて拝めた。

大神神社から狭井神社を目指す途中に、大和三山が見渡せる展望台がある。

素晴らしい好天で、西の山々(金剛山・葛城山・二上山等)もクリアに見晴らせた。

遠方右に二上山。手前のこんもりとしているのが耳成山(みみなしやま)。その手前には大神神社の大鳥居。

たくさんの人が写生をしていた。

たくさんの人が写生をしていた。狭井神社(さいじんじゃ)

【狭井神社:本社の荒魂をおまつりしている、延喜式神名帳に記される古社であります。古くより、華鎮社(はなしづめのやしろ)と称され、病気を鎮める神としての信仰が厚く、ご神水の湧き出る薬井戸があります。】http://www.oomiwa.or.jp/frame/f01.htmlより引用

狭井神社の横にある社務所で名前を登録し、初穂料(一人300円)を収め、鈴の付いたタスキを受け取り、三輪山へ登る。山中は写真撮影禁止。

途中の三光の滝では、白装束で滝に打たれている3人の男性。般若心経が響き渡る。

いくつもの磐座(いわくら)を拝しながら頂上を目指すこと約1時間。

山頂に至るまでにすれ違う(下山してくる)人は25人ほどだった。

山頂には小さな社、高宮(こうのみや)神社があり、日向御子(ひむかいのみこ)神が祀られている。

山頂の奥まったところに、大きな岩が固まっている奥津磐座(おきついわくら)がある。

ここでのんびりしている人は約10人。神体山登拝をするのは、男性よりも女性の方が多い。

下山して、タスキを返し、母のために小さなペットボトルに狭井神社のお水をいただいた。

ボタンを押すとお水が出てくる。とても美味しいお水だった。

ボタンを押すとお水が出てくる。とても美味しいお水だった。三輪山登拝を終えて、山の辺の道を北へ歩いた。

梅が満開

桜咲く玄賓庵(げんぴんあん)

(狭井神社から徒歩約15分)

(狭井神社から徒歩約15分)【桓武・嵯峨天皇に厚い信任を得ながら、俗事を嫌い三輪山の麓に隠棲したという玄賓(げんぴん)僧都の庵と伝えられる。世阿弥の作と伝える謡曲「三輪」の舞台として知られる。かつては山岳仏教の寺として三輪山の檜原谷にあったが、明治初年の神仏分離により現在地に移された。】http://ja.wikipedia.org/wiki/玄賓庵より引用

山の辺の道

小林秀雄の筆蹟

小林秀雄の筆蹟檜原神社

(玄賓庵から徒歩約10分)

(玄賓庵から徒歩約10分)【祭神 天照大御神(あまてらすおおみかみ)

社祭日 8月28日

この地は、崇神天皇の御代、宮中よりはじめて、天照大御神を豊鍬入姫命(とよすきいりひめのみこと)に託されてお遷しになり、「磯城神籬(しきひもろぎ)」を立て、お祀りされた「倭笠縫邑(やまとかさぬいのむら)」であります。

大御神のご遷幸の後も、その御蹟を尊崇し、檜原神社として、引き続きお祀りし、「元伊勢(もといせ)」と今に伝えられています。

境内には、昭和61年11月5日、豊鍬入姫命を祀る豊鍬入姫宮(とよすきいりひめのみや)が鎮斎されました。

万葉集等に「三輪の檜原」と数多く詠まれ、山の辺の道の歌枕ともなり、西につづく檜原台地は、大和国中を一望する絶好の地であります。】http://www.oomiwa.or.jp/c03/c03_28.htmlより引用

檜原神社の前の店で遅い昼食。

にゅうめん(750円)

にゅうめん(750円)お店の壁に掛かっていた犬養孝氏の染筆

(万葉巻2-92)

(万葉巻2-92)「秋山之 樹下隠 逝水乃 吾許曽益目 御念従者」 孝書 印

秋山の 木の下がくり ゆく水の われこそまさめ み思ひよりは

巻向(まきむく)駅へ向かって歩いている時に目にした二上山と桜

畑を耕す人の姿に春の訪れを感じる。

畑を耕す人の姿に春の訪れを感じる。巻向駅を出発するJRの電車(桜井行き)

巻向駅で、春のやわらかな日差しを浴びながら、奈良行きの電車を30分ほど待った。