図書館で「花の咲く寺 西日本編」を借りた。

開いて見ると、一番目に載っていたのが奈良の白毫寺。

五色椿の「落花の見頃は4月初め~半ば」とあった。

数十年振りに五色椿が見たくて、3月29日、白毫寺へ詣でた。

大伴家持「をみなへし 秋萩しのぎ さ雄鹿の 露別け鳴かむ 高円の野ぞ」【万葉集4297】

白毫寺(真言律宗)の山号は高円山(たかまどやま)。

奈良市街の東側に連なる山並み(若草山、春日山、花山、高円山など)の南端に位置する高円山の西麓にある。

高円は奈良に都が置かれていた時代に万葉人からこよなく愛された土地で、白毫寺が建っている場所は天智天皇の第7皇子、志貴皇子の邸宅である春日宮があったといわれているところ。

「高円山」は万葉集の中にたくさん詠まれている。

以下は、http://www6.airnet.ne.jp/manyo/main/map/takamado.htmlより引用

0230: 梓弓手に取り持ちてますらをのさつ矢手挟み.......(長歌)

0231: 高円の野辺の秋萩いたづらに咲きか散るらむ見る人なしに

0233: 高円の野辺の秋萩な散りそね君が形見に見つつ偲はむ

0948: ま葛延ふ春日の山はうち靡く春さりゆくと.......(長歌)

0981: 狩高の高円山を高みかも出で来る月の遅く照るらむ

1028: ますらをの高円山に迫めたれば里に下り来るむざさびぞこれ

1070: 大夫の弓末振り起し狩高の野辺さへ清く照る月夜かも

1440: 春雨のしくしく降るに高円の山の桜はいかにかあるらむ

1571: 春日野に時雨降る見ゆ明日よりは黄葉かざさむ高円の山

1605: 高円の野辺の秋萩このころの暁露に咲きにけむかも

1610: 高円の秋野の上のなでしこの花うら若み人のかざししなでしこの花

1629: ねもころに物を思へば言はむすべ為むすべもなし.......(長歌)

1630: 高円の野辺のかほ花面影に見えつつ妹は忘れかねつも

1866: 雉鳴く高円の辺に桜花散りて流らふ見む人もがも

1874: 春霞たなびく今日の夕月夜清く照るらむ高松の野に

2121: 秋風は日に異に吹きぬ高円の野辺の秋萩散らまく惜しも

4295: 高円の尾花吹き越す秋風に紐解き開けな直ならずとも

4296: 天雲に雁ぞ鳴くなる高円の萩の下葉はもみちあへむかも

4297: をみなへし秋萩しのぎさを鹿の露別け鳴かむ高圓の野ぞ

4315: 宮人の袖付け衣秋萩ににほひよろしき高圓の宮

4316: 高圓の宮の裾廻の野づかさに今咲けるらむをみなへしはも

4317: 秋野には今こそ行かめもののふの男女の花にほひ見に

4318: 秋の野に露負へる萩を手折らずてあたら盛りを過ぐしてむとか

4319: 高圓の秋野の上の朝霧に妻呼ぶ壮鹿出で立つらむか

4320: 大夫の呼び立てしかばさを鹿の胸別け行かむ秋野萩原

4506: 高圓の野の上の宮は荒れにけり立たしし君の御代遠そけば

4508: 高圓の野辺延ふ葛の末つひに千代に忘れむ我が大君かも

4509: 延ふ葛の絶えず偲はむ大君の見しし野辺には標結ふべしも

4510: 大君の継ぎて見すらし高圓の野辺見るごとに音のみし泣かゆ

坂を上ったところにある白毫寺からは眼下に奈良市街を見渡せる。

西方にある山は生駒山

西方にある山は生駒山

それほど大きな寺ではないが、五色椿で有名だからだろうか、たくさんの人が参拝していた。

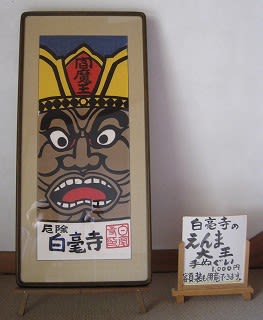

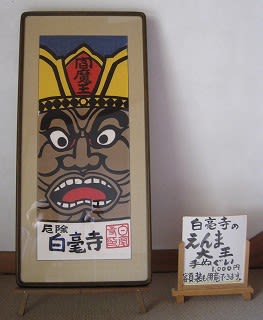

宝蔵に本尊阿弥陀如来坐像をはじめ、閻魔大王坐像等々、本堂に勢至菩薩・観音菩薩像、聖徳太子二歳像等々が安置されているが、とりわけ私は小さな勢至菩薩像が印象的だった。(400円の写真(下)を買い求めたいと思うほどに。)

本堂

本堂

勢至菩薩像

左には満開の白木蓮、右には五色椿

五色椿(推定樹齢400年)は、多彩な花を咲かせ、地面には多数の落花。

子福桜も美しい!よい季節の到来が感じられた。

開いて見ると、一番目に載っていたのが奈良の白毫寺。

五色椿の「落花の見頃は4月初め~半ば」とあった。

数十年振りに五色椿が見たくて、3月29日、白毫寺へ詣でた。

白毫寺(真言律宗)の山号は高円山(たかまどやま)。

奈良市街の東側に連なる山並み(若草山、春日山、花山、高円山など)の南端に位置する高円山の西麓にある。

高円は奈良に都が置かれていた時代に万葉人からこよなく愛された土地で、白毫寺が建っている場所は天智天皇の第7皇子、志貴皇子の邸宅である春日宮があったといわれているところ。

「高円山」は万葉集の中にたくさん詠まれている。

以下は、http://www6.airnet.ne.jp/manyo/main/map/takamado.htmlより引用

0230: 梓弓手に取り持ちてますらをのさつ矢手挟み.......(長歌)

0231: 高円の野辺の秋萩いたづらに咲きか散るらむ見る人なしに

0233: 高円の野辺の秋萩な散りそね君が形見に見つつ偲はむ

0948: ま葛延ふ春日の山はうち靡く春さりゆくと.......(長歌)

0981: 狩高の高円山を高みかも出で来る月の遅く照るらむ

1028: ますらをの高円山に迫めたれば里に下り来るむざさびぞこれ

1070: 大夫の弓末振り起し狩高の野辺さへ清く照る月夜かも

1440: 春雨のしくしく降るに高円の山の桜はいかにかあるらむ

1571: 春日野に時雨降る見ゆ明日よりは黄葉かざさむ高円の山

1605: 高円の野辺の秋萩このころの暁露に咲きにけむかも

1610: 高円の秋野の上のなでしこの花うら若み人のかざししなでしこの花

1629: ねもころに物を思へば言はむすべ為むすべもなし.......(長歌)

1630: 高円の野辺のかほ花面影に見えつつ妹は忘れかねつも

1866: 雉鳴く高円の辺に桜花散りて流らふ見む人もがも

1874: 春霞たなびく今日の夕月夜清く照るらむ高松の野に

2121: 秋風は日に異に吹きぬ高円の野辺の秋萩散らまく惜しも

4295: 高円の尾花吹き越す秋風に紐解き開けな直ならずとも

4296: 天雲に雁ぞ鳴くなる高円の萩の下葉はもみちあへむかも

4297: をみなへし秋萩しのぎさを鹿の露別け鳴かむ高圓の野ぞ

4315: 宮人の袖付け衣秋萩ににほひよろしき高圓の宮

4316: 高圓の宮の裾廻の野づかさに今咲けるらむをみなへしはも

4317: 秋野には今こそ行かめもののふの男女の花にほひ見に

4318: 秋の野に露負へる萩を手折らずてあたら盛りを過ぐしてむとか

4319: 高圓の秋野の上の朝霧に妻呼ぶ壮鹿出で立つらむか

4320: 大夫の呼び立てしかばさを鹿の胸別け行かむ秋野萩原

4506: 高圓の野の上の宮は荒れにけり立たしし君の御代遠そけば

4508: 高圓の野辺延ふ葛の末つひに千代に忘れむ我が大君かも

4509: 延ふ葛の絶えず偲はむ大君の見しし野辺には標結ふべしも

4510: 大君の継ぎて見すらし高圓の野辺見るごとに音のみし泣かゆ

坂を上ったところにある白毫寺からは眼下に奈良市街を見渡せる。

西方にある山は生駒山

西方にある山は生駒山それほど大きな寺ではないが、五色椿で有名だからだろうか、たくさんの人が参拝していた。

宝蔵に本尊阿弥陀如来坐像をはじめ、閻魔大王坐像等々、本堂に勢至菩薩・観音菩薩像、聖徳太子二歳像等々が安置されているが、とりわけ私は小さな勢至菩薩像が印象的だった。(400円の写真(下)を買い求めたいと思うほどに。)

本堂

本堂勢至菩薩像

左には満開の白木蓮、右には五色椿

五色椿(推定樹齢400年)は、多彩な花を咲かせ、地面には多数の落花。

子福桜も美しい!よい季節の到来が感じられた。