こんな本が届きました。

『一九三〇年代モダニズム詩集』(季村敏夫編・みずのわ出版)。

まだパラパラと開いてみただけですが、わたしにとってうれしい足立巻一先生についての記述が随所にあります。

ページを開いたら、こんな風になりました。

パタリと開いたままです。

一瞬、背割れしているのかと思いました。

今の本のほとんどはこんな風にはなりません。

開いても、手を離したら、パタンと閉じてしまいます。

この本は開いたままテーブルに置けるんです。

昔はこんな本も多かったのですがね。

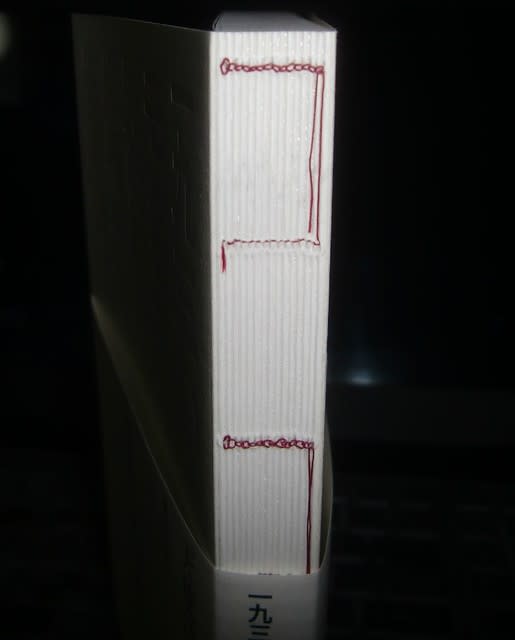

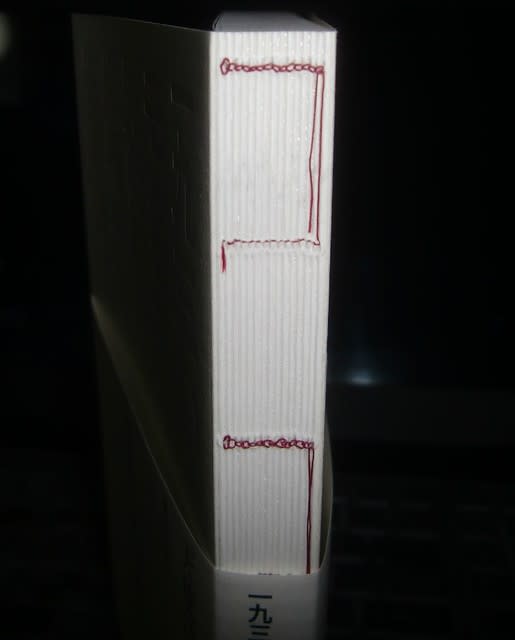

背表紙はこんな風になってます。

そして表紙。

見えますかねえ。

文字が凹んでます。

凝ってますねえ。

この本についてのことはこちらのブログに詳しく載ってます。↓

https://sumus2013.exblog.jp/30726756/

この本の装丁者、林哲夫さんのブログです。さすがにお詳しいです。

『一九三〇年代モダニズム詩集』(季村敏夫編・みずのわ出版)。

まだパラパラと開いてみただけですが、わたしにとってうれしい足立巻一先生についての記述が随所にあります。

ページを開いたら、こんな風になりました。

パタリと開いたままです。

一瞬、背割れしているのかと思いました。

今の本のほとんどはこんな風にはなりません。

開いても、手を離したら、パタンと閉じてしまいます。

この本は開いたままテーブルに置けるんです。

昔はこんな本も多かったのですがね。

背表紙はこんな風になってます。

そして表紙。

見えますかねえ。

文字が凹んでます。

凝ってますねえ。

この本についてのことはこちらのブログに詳しく載ってます。↓

https://sumus2013.exblog.jp/30726756/

この本の装丁者、林哲夫さんのブログです。さすがにお詳しいです。