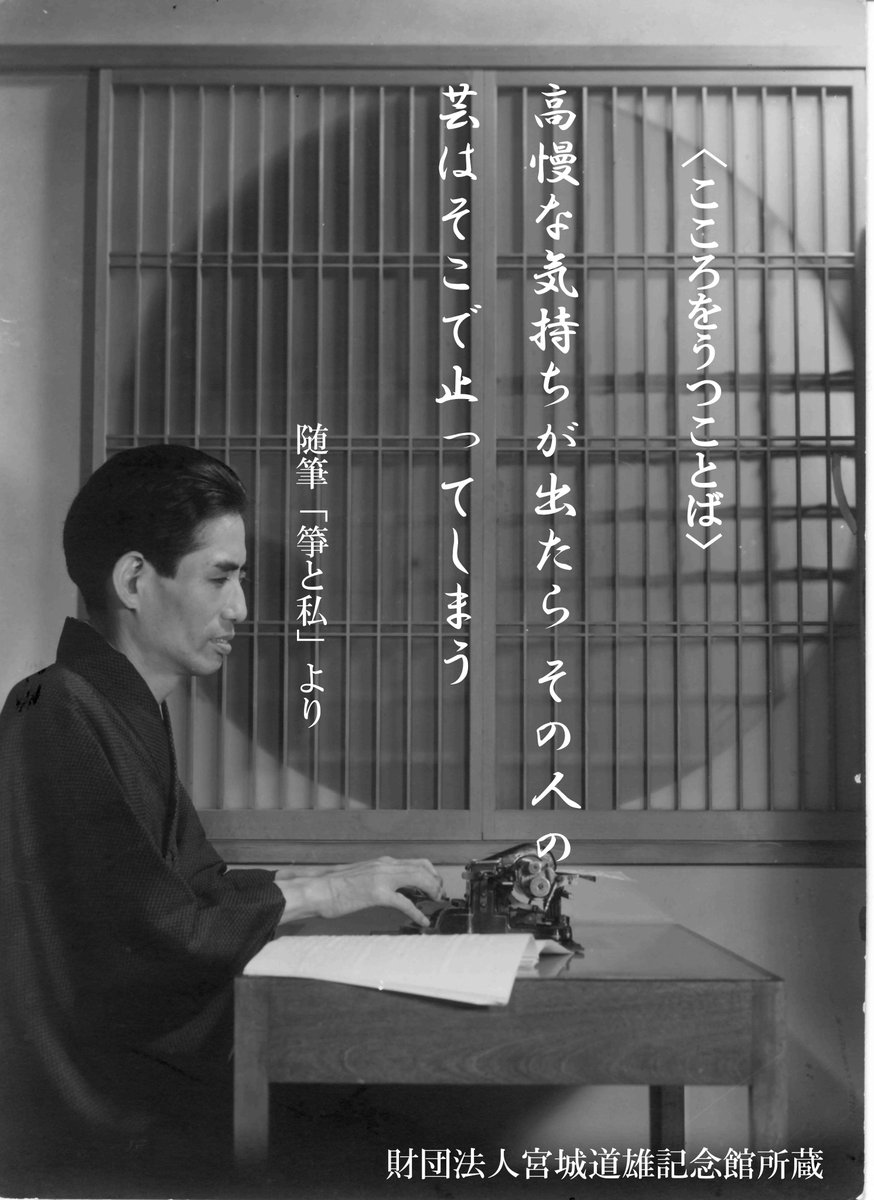

宮城道雄「音の世界に生きる」

幸ありて

昨年の暮、一寸風邪をひいて欧氏管(おうしかん)を悪くした。普通の人ならたいして問題にすまいこのことが、九つの年に失明を宣言されたその時の悲しみにも増して、私の心を暗くした。もし耳がこのまま聞こえなくなったら、その時は自殺するよりほかはないと思った。音の世界にのみ生きて来た私が、いま耳を奪われたとしたら、どうして一日の生活にも耐え得られようかと思った。幸い何のこともなく全治したが、兎に角今の私には、耳のあることが一番嬉しくまた有難い。

9歳で完全に失明した時は、あきらめ、開き直り、箏の道で生きる決心を

したが、耳が聞こえなくなったら 「 もう 自殺するよりほかはない」と。

「絶望名言」の頭木弘樹さんも、この点に注目。人は絶望して死にたいと

思う時はどういう時なのか。失恋した時?事業に失敗した時?夢や希望、

望みが閉ざされた時?。

宮城道雄は、ヘレンケラーが来日した時、面会し、大変感動したという。

ヘレンケラーは目も見えない、耳も聞こえない、口もきけないの三重苦で、

立派に生き、世界中の人に勇気と希望を与えていると。

また、ベートーベンは、耳が聞こえなくなってから 「運命」など 優れた

楽曲を作曲した。

手、足、目、耳、口が不自由でも、目だけで パソコンを使って意思表示が

できる時代になった。できることをやればいいと頭木氏。彼も難病で、

ベッドに横たわったままで、こうして、本を何冊も出版し、時の人となっている。