今年何度目になるのか、また金勝山(金勝アルプス)を登りにやってきました。

今年何度目になるのか、また金勝山(金勝アルプス)を登りにやってきました。何度登っても未だに全コースを走破していないため、まだ未知のコースが残っている山ですので、今回は「後天狗岩」へ行くことを目的に訪れました。

金勝山では巨石を登る「天狗岩」が人気の場所となっていますが、「後天狗岩」というもう一つの隠れスポットがあります。

「後天狗岩」はまずネーミングが北アルプスの“後立山”みたいで何とも格好が良く、「前〇〇」とか「後〇〇」とかミーハー的に名前に関心が魅かれます。

今回は久しぶりの「狛坂寺磨崖仏」まで行って折り返し、「後天狗岩」へ行く予定としました。

馬頭観音堂の登山口から入ってしばらく歩いていると、リスの姿を発見!

慌ててカメラを構えたが、枝を伝って逃げていき撮ることは出来ず。

岐阜の金華山のリスとは違って餌付けされていない野生のリスですから、そう簡単には撮らせてくれませんね。

登山道は最初は緩やかなアップダウンのトレランする人が走りそうな道が続き、稜線なら走れそうです。

実際に金勝山では「金勝アルプス ラウンドトレイル」が行われていますが、この山のハードさを知っているので走破する人に感心してしまいます。

山でトレランの人を見かけることが時々あり、絞られた体と一瞬で姿が見えなくなる走りっぷりを羨ましく思い、真似事のようにジョキングを始めてみました。

トレランはビギナーレベルのレースでもロードを10㌔以上走れるのが条件だといいますが、ハードルが高すぎる。

走ることなどすっかり忘れた体ですので、まずはロードを安定して1㌔のラップ6分台で5㌔を走れるようになれるのを目標にしていますが、、、。

さて、最初だけ軽やかに歩いているとまもなく「金勝寺八大龍王」の祭場に到着します。

「金勝寺八大龍王」は山麓にある「大野神社」の境外社で、金勝山の 分水嶺である龍王山山項の古祠として天之水分神を祀っているという。

麓の村々に水を与える水の神として信仰され、旱魃時には雨乞行事が行われたといいます。

登山道は何ヶ所かプラ段の登り下りがあり、段差がある場所が多くなります。

段差はあるもののさほど苦しい訳ではありませんが、30℃越えの気温と湿度の高さで汗が止まらないのが難点。

ここから「狛坂寺磨崖仏」への道は、金勝山の北側のルートに比べると平坦な道となりますので、通り道にある有名ポイントに立ち寄りながら進みます。

最初に出会うのは「茶沸観音」の石仏で、アーチ型の石塔窟の中に観音さん(蓮華座の上に立つ如来立像ともされる)がおられます。

登山口に置かれている「近江湖南アルプス ハイキングマップ」によると「茶沸観音」は、平安時代初期に彫られたとされる「狛坂寺磨崖仏」と同時期に彫られたものとある。

ここは金勝寺から狛坂寺へのルートとも言えますから、かつてここを移動した僧や参詣者が一休みして茶のもてなしなどを受けたのかもしれません。

金勝山の面白いところは沢や滝や岩場や遺跡など見所が多いところですが、白石峰がひとつのキーステーションのようになっていて白石峰から各方面に向かうことができます。

この看板の前まで来ると、ルートは決めて登山しているものの、気分次第でコース変更してしまって別の場所へ向かったこともあります。

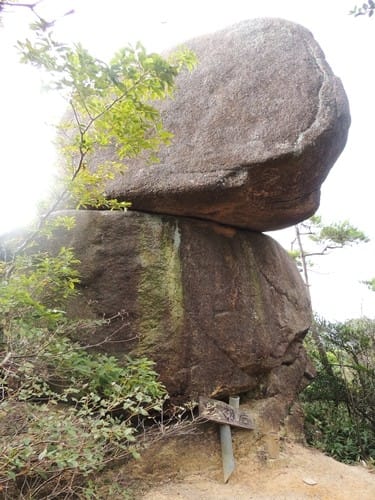

白石峰を越えて狛坂線をしばらく歩くと「重岩」に出会います。

金勝山は巨石の宝庫ですので岩自体に驚くことはありませんが、2段重ねに積み重なった不思議な岩です。

この「重岩」には下の岩に線刻された摩崖仏が2躰あり、右の1躰はほとんど識別出来ないが、中央の1躰は姿が読み取れる。

室町期頃に彫られたものとされていますが、かろうじて確認出来る状態です。

気持ちの良い山歩きの小休憩で、狛坂寺磨崖仏へのルート上にある「国見岩」に立ち寄って景色を眺めながら一息入れます。

金勝山には絶景ポイントが何ヶ所もありますが、この国見岩の風景も絶景ですね。

少し見る角度を変えてみると右に岩塊の山、その少し奥左に鶏冠山の姿があり、右の奥には近江富士こと三上山。

その奥の琵琶湖に近い山は長命寺山や津田山でしょうか。この1年くらいの間に登ったことのある山ばかりです。

パノラマで見る風景では琵琶湖の向こうに比叡山。

こんな場所で時間を過ごせるのはホントとても贅沢な時間です。

「狛坂寺磨崖仏」へ行くにはこの岩門を通ります。

「狛坂寺」は金勝寺が女人結界の霊地のため、女人の参拝が許されないために金勝寺の別院として建立されたといい、ここは金勝寺と狛坂寺の間にある結界かもしれません。

途中まで道は整備されているのですが、狛坂寺への最後の坂は岩ゴロゴロの道でコンゼ(金勝)ならではの道です。

過酷な道ではありませんが、復路で登り返すことを考えると少し雑作に感じつつ、多少の試練も必要だしとかどうでもいいことを考えながら下る。

岩ゴロゴロの道を下りきると開けた場所に出て、そこに狛坂寺跡(狛坂寺磨崖仏)があります。

山中奥深いこの場所にはかつて狛坂寺があったといい、その狛坂廃寺跡に摩崖仏は残っています。

摩崖仏は奈良時代に新羅系渡来人が彫ったという説。それ以前の白鳳期に彫られたという説。

藤原時代末期という説があるようです。

縦約6m・横約4.5mの花崗岩には三尊仏が彫られ、その周囲には小ぶりの石仏が9躰彫られている。

滋賀県は奈良と日本海との経路上にあり、渡来人の行き来が多かったとされますが、鉱物資源を求めて滋賀の山々を探し歩いたとされることがあります。

定着した渡来人も多かったため、渡来人ゆかりの文化や技術が山中にまで伝播して仏教圏を築いていったともされます。

摩崖仏の横には狛坂寺の石垣が残されているものの、明治まであったという狛坂寺の廃寺跡は石垣を残すのみで150年という歳月の長さを感じます。

寺院は平安初期に建立されたと伝えられていますが、そうすると摩崖仏が白鳳期や奈良時代に彫られたのかどうか悩ましいところです。

正式な寺院は建立されていないけど、摩崖仏は先に祀られていたということなのでしょうか。

また、白洲正子さんは1970年前後に「かくれ里」を書かれていますが、当時は道が荒れているということで一度は断念されています。

今では一部歩きにくい場所もありますが、石段が設置されていて山歩きが苦でなければ誰でも到達できますので、金勝山は随分と整備されてきています。

廃寺跡に転がる巨石の周辺にはいつの時代に彫られたか分からない石仏が祀られており、この独特で特殊な空気感のある場所にいると何とも言えない緊張感を感じます。

湖南地方は摩崖仏が多い地域ですので古代からの信仰が深い地であったといえ、日本古来の信仰のみならず、渡来人やアジアの息吹きが今も残されています。

「狛坂寺磨崖仏」に訪れましたので、ここで折り返して今日の目的地である「後天狗岩」へ向かいます。

ハイキングマップには記載されていない「後天狗岩」ですが、無事にたどり着けるでしょうか?...続く。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます