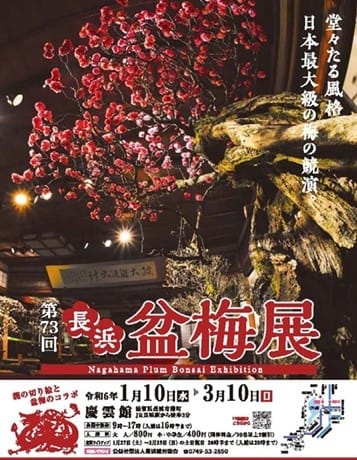

「長浜盆梅展」は今年で第73回目の開催を迎えて、梅の香りを届ける湖北の春の風物詩となっています。

「長浜盆梅展」は今年で第73回目の開催を迎えて、梅の香りを届ける湖北の春の風物詩となっています。昨年に続いて今年も雪が降ったのは一度だけで、雪に埋もれることはなく、厳冬の季節を実感する事が減ってきています。

田舎道を歩いていると、薹が立ったフキノトウが花を咲かせているのに気付いたりしますから、季節が巡るのは早いものです。

ウォーキングをしていても梅の花が咲いているのを見かけますので、そろそろ見頃かと思い長浜盆梅展に訪れました。

盆梅展は、今年で4年連続となる米原の切り絵作家・早川鉄平さんとのコラボと夜間特別企画「盆梅と竹灯り」が開催されています。

会場となる「慶雲館」は、明治天皇皇后両陛下が京都行幸啓の帰路に滞留されるために建てられた建物で、国の名勝の指定を受けています。

門から前庭に入ると道の両端に竹灯りが灯されており、幻想的な雰囲気で迎い入れてくれます。

盆梅も幾つか配置されていて、梅の花と竹灯りのやさしい光と大きな大灯籠や巨石の庭石など前庭にして見ごたえのある庭です。

慶雲館は元からあった本館と新館があり、まず「玉座の間」のある本館の2階へ上がります。

竹灯りが並ぶ階段を登っていくと、盆梅と竹灯りの饗宴の間となっており、後方の書は犬養毅の「天行健」の書。

部屋から池泉回遊式庭園の主庭を見降ろすと、竹灯りのライトアップと円錐状に雪吊りした庭木の対比が面白い。

かつてはこの庭の向こうに琵琶湖を眺望することが出来たといいますので、琵琶湖を借景とした見事な庭だったと想像されます。

盆梅展のハイライトは本館の一階の間で、壁側と縁側に沿って大きな盆梅が並びます。

長浜盆梅展で最も歳を重ねた梅が「不老」で樹齢は伝400年、高さ240cm・直径60cmの大きな古木です。

まだ蕾がありますが、係の人の話だと“咲くのが早すぎて盆梅展終了までもたないかも”と心配しておられました。

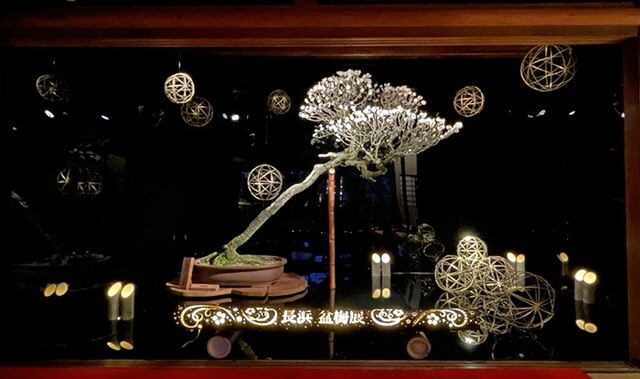

リフレクションに照らし出される人気の撮影スポットには、その樹形が不老長寿を感じさせるという蓬莱の白梅が見頃です。

左右下後ろの4面が鏡面になっているので写り込みが面白いのですが、人の姿までもが影のように写ってしまうのが難点です。

下は実物の蓬莱を写した写真。

次はリフレクションの蓬莱。

館内に展示された盆梅の開花状態には差がかなりありましたが、部屋にはほのかな梅の香りが漂っていました。

もう春近しということで、これからの季節は里山を出歩くたびにスプリング・エフェメラルに出会えるかもしれませんね。

1階の縁側から見た主庭の竹灯りです。

庭を歩いて見たかったけど、夜間は安全のため庭に出ることは出来ないのが残念。

主庭には2匹の鯉の竹灯りのモニュメントがあります。

中国の黄河にある「竜門」という滝を登った魚は竜になると伝えられており、登り切った魚は鯉だけだったという故事があるという。

この「竜門」のことを「登竜門」といい、登り切った鯉は立身出世のシンボルとして「鯉の滝登り」という言葉になったという。

そんな故事にちなんで、夫婦の鯉が竜になるイメージを描いたとされ、その竜は今年の干支になる。

渡り廊下を通って新館にはいるとまずは早川鉄平さんの鯉の切り絵と盆梅のコラボが展示されています。

竹灯りも切り絵も竜になる鯉をメインにしているのが面白いですが、鯉が竜になるのがテーマになっているのはヒネリが効いている。

新館の盆梅は蕾が多かったのが残念でしたが、琵琶湖をイメージしたと思われる湖面にある盆梅は開花まであと僅か。

屏風の上には宙を舞う竜の姿が垣間見えています。

反対側の壁には宙を舞う竜の姿がアニメーションで映し出されます。

今年の盆梅展は干支の辰を主題に置いて、鯉と龍の故事とうまくつなげていて面白い展示でした。

最後は、空を飛んでいく竜の姿の動画です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます