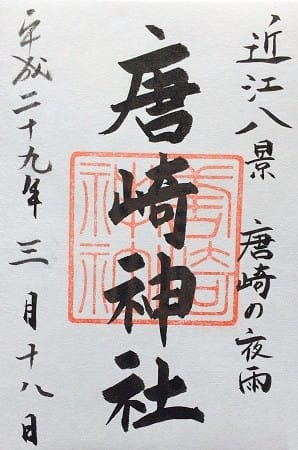

近江八景『唐崎の夜雨』の名勝 唐崎神社は、由緒によると日吉大社で代々神職を務められた家の先祖である「琴御館宇志丸」という方が「唐崎」と名付けた地にある小さな神社です。

近江八景『唐崎の夜雨』の名勝 唐崎神社は、由緒によると日吉大社で代々神職を務められた家の先祖である「琴御館宇志丸」という方が「唐崎」と名付けた地にある小さな神社です。また、日吉大社の西本宮の御祭神である大己貴神を奈良の三輪山から天智天皇によって勧請された折には、琵琶湖を渡り唐崎の地に降り立ったとされることから日吉大社と縁の深い神社とされています。

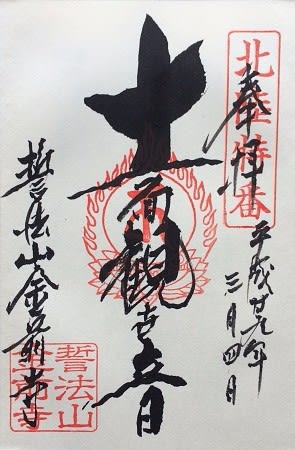

日吉大社の神事に「みたらし祭り」という祭典があり、これは平安時代の貴族により行われていた「七瀬の祓」の一所とされる唐崎神社の夏の禊神事になっているそうです。

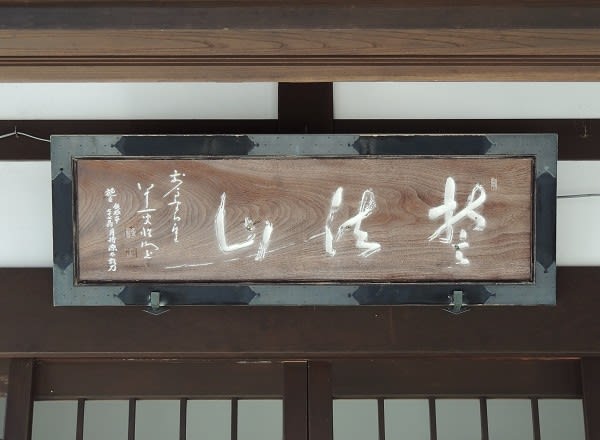

比叡山の麓にある日吉大社は、平安京の魔除・比叡山延暦寺の護法神とされていますが、ここ唐崎神社はその日吉大社の摂社といことになります。

創建は奈良時代、持統天皇(天智天皇の娘・女帝)の御代の697年とされ、御祭神は「女別当命(わけすきひめのみこと)」。

女別当命は、唐崎を名付けた琴御館宇志丸の妻とされており、平安時代から姫君達が訪れてお祓いをされていたことから、現在も女性の方の参拝が多いそうです。

細い生活道路へ入っていくと見えてくるのは鳥居の姿。神社のすぐ後方には琵琶湖が見えています。

鳥居の外側の看板には「下の病 平癒祈祷」と書かれてあり、下の病・婦人病平癒に御利益のある神社ゆえに女性の参拝が多いのかもしれません。

参拝は拝殿からになりますが、拝殿の前には「ちの輪守」・「みたらし団子守」という少し変わった授与品がありました。「ちの輪守」は便所のお守りで、婦人病などに利益があると書かれてあります。

「みたらし団子守」は日吉大社の「みたらし祭り」をもじった縁起物と受け取れます。

拝殿の隙間から垣間見える本殿は小さな祠のように見えます。参拝に来ておられる方の大多数は女性の方でしたので、やはり女性に御利益のある神社なのでしょう。

さて、霊松「唐崎の松」ですが、横に大きく広がっている松でした。

現在の霊松は3代目の松ということで、初代は633年頃に植えられた松だとされています。しかしこの松は1573年に大風によって倒れてしまったため、1591年に2代目の松が植えられたそうです。

初代の松が1000年近く生きていたことになることにも驚きますが、2代目の霊松は幹周り11㍍・高さ27㍍・東西に72㍍・南北に86㍍と伝わりますから、ホンマかいなというような巨大な松だったということになります。

とはいえ、江戸後期の歌川広重の唐崎夜雨図の松を見ると、まるっきりの嘘ではないようにも思えます。

3代目の現在の松は、2代目霊松が枯れてしまった後の1923年に霊松を引き継いだ松だそうです。

近くには将来の後継樹となるであろう松が2~3本植えられていて、不測の際には次世代の霊松としての引き継ぎに待機しているようです。

浜に建てられている石碑には「名勝 近江八景 唐崎の夜雨」と彫られており、琵琶湖の対岸には近江富士こと三上山の姿があります。

この石碑の左面には「七瀬祓所の址」と彫られていました。

ところで、唐崎神社の近辺には日吉大社にまつわる史跡をいくつか見ることが出来ました。

「神馬仮屋地」という石碑がありましたが、ここはかつて日吉大社の山王祭の神馬が繋がれる場所だったとされています。

江戸時代の古地図ではこの場所に「山王一の鳥居」があったとも記されているらしく、かつての日吉大社の社領の大きさに驚いてしまいます。

また琵琶湖にせり出すような形で山王鳥居が建てられている場所があります。

ここは「山王祭」の神輿渡御の際に7基の山王神輿がこの鳥居をくぐって船で唐崎神社へ渡っていくとのことでした。

釣り人が集まっていましたが、釣りのいいポイントにもなっているようですね。

余談になりますが、「みたらし祭」にちなんで神社の門前には“みたらし団子”の茶屋がありました。

注文を聞いてから焼いてくれるのですが、狭い店内には女性客ばかりが団子を食べておられます。やはり神社参拝の帰りには団子ですよね。

「みたらし祭」は“罪やけがれを祓って無病息災を祈るお祭り”といわれ、7月の終わり頃に盛大に行われるようです。

京都の下鴨神社でも「みたらし祭」は行われているといい、共にみたらし団子発祥の地とされています。

湖東の山の上から地上を見下ろしていると、西の湖から煙が上っていました。

湖東の山の上から地上を見下ろしていると、西の湖から煙が上っていました。