近江八幡市にある「比牟礼山 願成就寺」は飛鳥時代・推古天皇が在位していた619年に聖徳太子により開基された寺院と伝わります。

近江八幡市にある「比牟礼山 願成就寺」は飛鳥時代・推古天皇が在位していた619年に聖徳太子により開基された寺院と伝わります。勅を賜った聖徳太子が近江国内四十八箇所の寺院の建立を達成した際に、願いが成就したとして開基したのがこの願成就寺とされています。

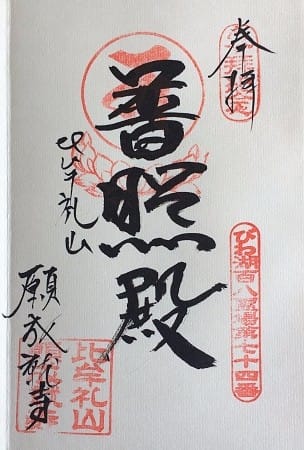

願成就寺では49年に一度ご本尊である大光普照十一面観世音菩薩が御開帳されるとあって、参拝に訪れました。

近年の寺院・秘仏ブームもあってか、参拝客は想像以上に多く、世話役の方々も大勢動員されているようでしたが皆さん大忙しの様子でした。

当日は、10時より開扉法要が勤修されるとのことで少し遅れて到着したのですが、寺院へと続く商店街を歩く人の足は全て寺院へ向けられています。

駐車場から数分歩くと石段が見えてきますが、まずこの門構えがいいですね。

門の手前には「本尊十一面観世音菩薩」の石碑が建ち、「御開帳大法要」の看板が掲げられています。

石段を登りきってすぐに見えてくるのは「願かけ涅槃岩」という巨石です。かなりの大きさの岩でしたので、磐座ということになるかもしれません。

願成就寺は、明治の廃仏毀釈まで“日牟禮八幡宮を願成就寺が社僧として管理していた”と記録されているようなので、元は神仏習合の寺院だったと考えられます。

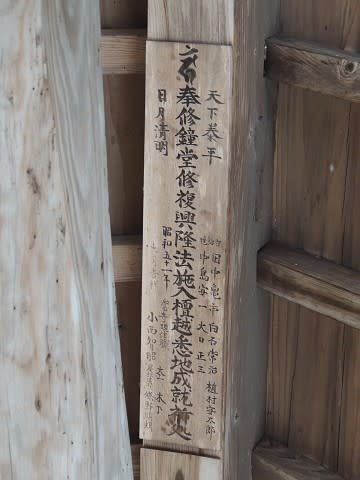

涅槃岩の先には鐘楼があり、鐘堂の大黒柱に修復の記録と思われるものがありました。

昭和に鐘堂を修復された時のものかと思いますが、釣鐘は市指定文化財になっているため歴史があるものかと思われます。

本堂では開扉法要に続いて式典が続いており、やっと御開帳になった時には既に堂内は満員で外にも行列が出来ています。

秘仏・十一面観世音菩薩は本来は49年に一度の御開帳ということでしたが、期間が長すぎるため中開帳として25年に一度の御開帳になっているそうです。

いずれにしても次回の御開帳に来れるかどうかは分かりませんから、これが最初にして最後の拝観になると思います。

本堂では脇陣に日牟禮八幡宮の本地仏である「阿弥陀如来像」が祀られており、内陣の須弥壇には「四天王像(持国天・不動明王・多聞天・増長天)」が本尊を守護するように左右に2躰づつの配置です。

願成就寺では「天台形式」で不動明王が安置されていたのですが、天台形式とはなんぞや?でよく分かりません。

さらに脇陣には西国三十三観音の諸仏が安置されていました。

ということで本尊までの行列が中々進まず悶々としていたのですが、秘仏ファンの方々は小道具を持参しての拝観に余念がありません。

小道具とは単眼・双眼のスコープやペンライト・小型ライトのことになりますが、そういう道具を利用して拝観されている方が多いのには驚きです。

大光普照十一面観世音菩薩は平安時代の作とされ、カヤの一本彫で顔はやや厳しい表情に見え、裳はシンプルといった印象。

薄暗い厨子に安置されてある仏像を見た感じですので、ライトアップして見られた方とは印象が違うかもしれません。

本堂を廊下でつながる護摩堂(不動堂)には五大明王像が並んでいました。

中央に「大日大聖不動明王」が「矜伽羅と制吒迦」の2童子を従えて構えており、左側に「大威徳夜叉明王」と「軍荼利夜叉明王」が安置されています。

右側には「金剛夜叉明王」と「降三世夜叉明王」が安置され、さらにその右には「役行者像」と迫力のある須弥壇になっていました。

さて、願成就寺には重要文化財の「木ノ中延命地蔵大菩薩」を祀る木の中地蔵堂があります。

「木ノ中延命地蔵大菩薩」は鎌倉時代の作とされ、6尺(182cm)と長身の仏像で、1本の木から3体切り出された真ん中の部分で掘り出された仏像であることから「木ノ中地蔵」と呼ばれているとされています。

お前立ちの仏像は「満願寺地蔵」で、こちらの地蔵様は平安時代後期の作とされており、何故かお前立ちの方が歴史が古いという少し変わった状況になっています。

元々は満願寺というお寺の本尊だったそうですが、廃寺となってしまいお前立ち仏として安置されているそうです。

2躰の地蔵菩薩が前後に並ぶちょっと不思議な姿ではありましたが、2躰の地蔵菩薩の比較はしやすかったと思います。

尚、須弥壇には他にも閻魔像と眷属2躰も安置されています。

参拝客には「散華」と「身代わり御守」が配布され、入れ物の袋には「秘仏 拝観の証」のシールが貼られていました。

25年に一度の御開帳という記念行事ということもあって準備されたものと思いますが、頂くと嬉しい気分になるのは確かです。

寺院や檀家の方にとっても一生に2~3度しかないハレの大行事だったのだと思います。

晴天の中で参拝出来たことにも感謝いたします。