会場には何人か知った顔がある。ここまでTag氏、LPSAファン氏、Sak氏を確認した。

準決勝の第1局は上川香織女流二段VS渡部愛女流初段。解説は引き続き中座真七段、聞き手は中倉宏美女流二段である。宏美女流二段、久しぶりの平安顔だ。

将棋は後手番上川女流二段のゴキゲン中飛車になった。ポンポンとテンポよく進み、何と相穴熊になった。渡部女流初段は時折用いるが、上川女流二段のそれは珍しい。

後方では蛸島彰子女流五段と堀彩乃女流2級による指導対局が始まっていた。そういえば今日3月19日は蛸島女流五段71歳の誕生日である。今日はイベントのどこかでそれに触れるのだろうか。

指導対局の横にはLPSAグッズが並べられている。その近くにパソコンがあり、将棋ソフトと対戦できるようだ。

しかし私はほうぼうを見て回る余裕はなく、詰将棋の第3問に取り組んでいる。いやはやこれがむずかしい。あーでもないこーでもないと考えるが、まったく詰み筋が浮かばない。しかもこれを頭の中で解くのだから大変だ。

ステージは中盤の激戦になっていた。ここで聞き手が島井咲緒里女流二段と交代した。

中座七段が島井女流二段に形勢を聞く。渡部女流初段が▲7一角成と角金交換に出たが、これが好手だったという。相穴熊戦は角より金がいいらしい。

中座七段「なるほど明快ですね。解説を代わってもらおうかな」

私の詰将棋のほうは、金打ちの好手を発見した。詰将棋が長手順の場合、詰め上がりは分からずとも、途中までの手順で「これが作意だ」という手ごたえがあるものだ。この詰将棋が何手詰みかは分からぬが、11手目までは合っているはずだ。

将棋は渡部女流初段がうまく攻めをつなげている。私のほうは詰み上がりまでもう少しだ。

ところで岡本眞一郎氏といえば、手順の急所で「不成」を出現させるのがお約束だ。「岡本のナラズ、ナラズの岡本」というくらいのものである。本局でいえば△2七銀がそうで、これが「△3六銀不成」となる順が必ず出てくるはずだ。

それをヒントにこねくりまわすと、何とか解けたっぽかった。

手数を数えると29手で、詰め上がりは「+」。これをプラスと読むのか、じゅうと読むのか。第2問の「×」をローマ数字の10とすれば、これも10と読むべきだろう。とすると、第1問のあぶりだしも「10」なのか?

いやいやそれはないだろう。第1問はあれで立派に詰み上がっている。それなら「16X十」?

まったく訳が分からない。

将棋は渡部女流初段が勝った。まずは快勝というべきだろう。

後方の指導対局はまだ続いているが、これが終われば指導対局の第2弾がある。もし空きがあれば申し込みたいが、どうするか。第1問を再度考えるか?

昨年は大庭美樹女流初段に指導対局をお願いしたが、同時に詰将棋を考えていたため、大庭女流初段に吹っ飛ばされた。しかしあれでは指導の先生に失礼だったし、指導料ももったいなかった。

指導対局は空きがあるようである。今回は対局に専念することにし、詰将棋はこの解答のまま投函した。

ステージでは準決勝第2局が始まった。対局者は中倉宏美女流二段と島井咲緒里女流二段。かつてのアイドル対決である。解説は上川女流二段と渡部愛女流初段。

将棋は先番島井女流二段の四間飛車穴熊に、宏美女流二段の銀冠となった。ちなみにふたりは前年のけやきカップでも顔を合わせており、その時は島井女流二段が中盤に好手を放ち快勝した。

後方の蛸島女流五段の指導対局には、Tag氏が挑んでいた。彼の声がするが、対局が終わったのだろう。勝ったのか、負けたのか。

こちらは宏美女流二段が穴熊に潜っていた。これで2局連続の相穴熊。女流棋士はホント、穴熊が好きだ。

解説は上川女流二段から堀彩乃女流2級にバトンタッチした。蛸島女流五段と堀女流2級の指導対局が終わったからで、今度は上川女流二段が指導対局に入るのだ。

将棋は終盤にさしかかっているが、駒得で穴熊を薄くしている宏美女流二段が勝勢に近い。

私の指導の先生は、中座七段となった。上川女流二段は3面指しだが、中座七段はさすがの5面指しである。右向こうの席にSak氏の姿があった。

私は角落ちでお願いする。

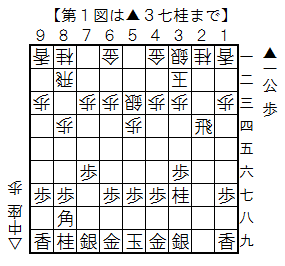

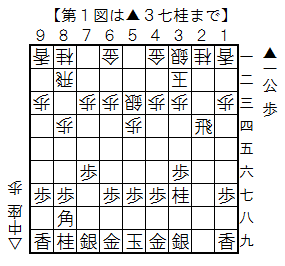

初手からの指し手。△6二銀▲7六歩△5四歩▲2六歩△4二玉▲2五歩△3二玉▲2四歩△同歩▲同飛△5三銀▲3六歩△8四歩▲3七桂(第1図)

植山悦行七段と大野八一雄七段以外の男性棋士との指導対局は久しぶり。中座七段に勝てるとは思えないが、駒落ち将棋を数多く教わっていることで、上手を必要以上に恐れなくなったのはひとつの強みである。

中座七段の手つきは軽く、ポン、という感じで指す。私のほうは、相手変われど指し手は変わらずで、▲3六歩と早めに突き、▲3七桂と跳ねた。

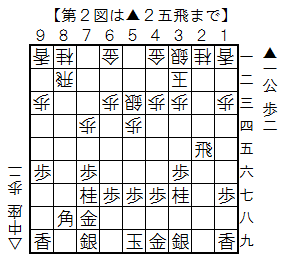

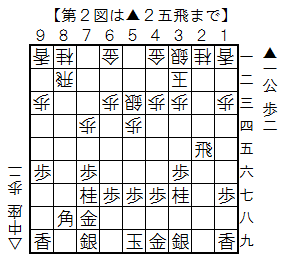

第1図以下の指し手。△8五歩▲7八金△8六歩▲同歩△同飛▲9六歩△8二飛▲7七桂△7四歩▲2五飛(第2図)

△8六同飛に▲8七歩はおもしろくないので、▲9六歩と突いた。後に▲9七角と上がる手を含みにしている。

△8二飛に▲7七桂。桂は後ろに行けないのに、早くも2枚の桂が跳ねてしまった。もう後戻りはできないということだ。

中座七段の△7四歩はやっぱり、という手で、下手が▲7五歩と突ければひねり飛車になり、下手の構想どおりになる。

さればと私は、緊張しながら▲2五飛! 本家相手にこの手を指してしまった。

(つづく)

準決勝の第1局は上川香織女流二段VS渡部愛女流初段。解説は引き続き中座真七段、聞き手は中倉宏美女流二段である。宏美女流二段、久しぶりの平安顔だ。

将棋は後手番上川女流二段のゴキゲン中飛車になった。ポンポンとテンポよく進み、何と相穴熊になった。渡部女流初段は時折用いるが、上川女流二段のそれは珍しい。

後方では蛸島彰子女流五段と堀彩乃女流2級による指導対局が始まっていた。そういえば今日3月19日は蛸島女流五段71歳の誕生日である。今日はイベントのどこかでそれに触れるのだろうか。

指導対局の横にはLPSAグッズが並べられている。その近くにパソコンがあり、将棋ソフトと対戦できるようだ。

しかし私はほうぼうを見て回る余裕はなく、詰将棋の第3問に取り組んでいる。いやはやこれがむずかしい。あーでもないこーでもないと考えるが、まったく詰み筋が浮かばない。しかもこれを頭の中で解くのだから大変だ。

ステージは中盤の激戦になっていた。ここで聞き手が島井咲緒里女流二段と交代した。

中座七段が島井女流二段に形勢を聞く。渡部女流初段が▲7一角成と角金交換に出たが、これが好手だったという。相穴熊戦は角より金がいいらしい。

中座七段「なるほど明快ですね。解説を代わってもらおうかな」

私の詰将棋のほうは、金打ちの好手を発見した。詰将棋が長手順の場合、詰め上がりは分からずとも、途中までの手順で「これが作意だ」という手ごたえがあるものだ。この詰将棋が何手詰みかは分からぬが、11手目までは合っているはずだ。

将棋は渡部女流初段がうまく攻めをつなげている。私のほうは詰み上がりまでもう少しだ。

ところで岡本眞一郎氏といえば、手順の急所で「不成」を出現させるのがお約束だ。「岡本のナラズ、ナラズの岡本」というくらいのものである。本局でいえば△2七銀がそうで、これが「△3六銀不成」となる順が必ず出てくるはずだ。

それをヒントにこねくりまわすと、何とか解けたっぽかった。

手数を数えると29手で、詰め上がりは「+」。これをプラスと読むのか、じゅうと読むのか。第2問の「×」をローマ数字の10とすれば、これも10と読むべきだろう。とすると、第1問のあぶりだしも「10」なのか?

いやいやそれはないだろう。第1問はあれで立派に詰み上がっている。それなら「16X十」?

まったく訳が分からない。

将棋は渡部女流初段が勝った。まずは快勝というべきだろう。

後方の指導対局はまだ続いているが、これが終われば指導対局の第2弾がある。もし空きがあれば申し込みたいが、どうするか。第1問を再度考えるか?

昨年は大庭美樹女流初段に指導対局をお願いしたが、同時に詰将棋を考えていたため、大庭女流初段に吹っ飛ばされた。しかしあれでは指導の先生に失礼だったし、指導料ももったいなかった。

指導対局は空きがあるようである。今回は対局に専念することにし、詰将棋はこの解答のまま投函した。

ステージでは準決勝第2局が始まった。対局者は中倉宏美女流二段と島井咲緒里女流二段。かつてのアイドル対決である。解説は上川女流二段と渡部愛女流初段。

将棋は先番島井女流二段の四間飛車穴熊に、宏美女流二段の銀冠となった。ちなみにふたりは前年のけやきカップでも顔を合わせており、その時は島井女流二段が中盤に好手を放ち快勝した。

後方の蛸島女流五段の指導対局には、Tag氏が挑んでいた。彼の声がするが、対局が終わったのだろう。勝ったのか、負けたのか。

こちらは宏美女流二段が穴熊に潜っていた。これで2局連続の相穴熊。女流棋士はホント、穴熊が好きだ。

解説は上川女流二段から堀彩乃女流2級にバトンタッチした。蛸島女流五段と堀女流2級の指導対局が終わったからで、今度は上川女流二段が指導対局に入るのだ。

将棋は終盤にさしかかっているが、駒得で穴熊を薄くしている宏美女流二段が勝勢に近い。

私の指導の先生は、中座七段となった。上川女流二段は3面指しだが、中座七段はさすがの5面指しである。右向こうの席にSak氏の姿があった。

私は角落ちでお願いする。

初手からの指し手。△6二銀▲7六歩△5四歩▲2六歩△4二玉▲2五歩△3二玉▲2四歩△同歩▲同飛△5三銀▲3六歩△8四歩▲3七桂(第1図)

植山悦行七段と大野八一雄七段以外の男性棋士との指導対局は久しぶり。中座七段に勝てるとは思えないが、駒落ち将棋を数多く教わっていることで、上手を必要以上に恐れなくなったのはひとつの強みである。

中座七段の手つきは軽く、ポン、という感じで指す。私のほうは、相手変われど指し手は変わらずで、▲3六歩と早めに突き、▲3七桂と跳ねた。

第1図以下の指し手。△8五歩▲7八金△8六歩▲同歩△同飛▲9六歩△8二飛▲7七桂△7四歩▲2五飛(第2図)

△8六同飛に▲8七歩はおもしろくないので、▲9六歩と突いた。後に▲9七角と上がる手を含みにしている。

△8二飛に▲7七桂。桂は後ろに行けないのに、早くも2枚の桂が跳ねてしまった。もう後戻りはできないということだ。

中座七段の△7四歩はやっぱり、という手で、下手が▲7五歩と突ければひねり飛車になり、下手の構想どおりになる。

さればと私は、緊張しながら▲2五飛! 本家相手にこの手を指してしまった。

(つづく)