10月30日・31日に第34期竜王戦第3局が行われた。ここまで藤井聡太王位・叡王・棋聖の2勝0敗。よって本局に豊島将之竜王が負ければ、豊島竜王の0勝3敗となる。そこから藤井三冠に4連勝は相当厳しいので、本局が実質、カド番だった。

将棋は藤井三冠の誘導で角換わりになった。第1局や第2局同様相掛かりでもよかったと思うが、角換わりは豊島竜王も望むところ。これはいい勝負になると思った。

と、藤井三冠は23手目に▲3七銀。これは次の▲4六銀―早繰り銀が絶対だから、豊島竜王も考えどころ。すなわち角換わりには三すくみの法則があり、早繰り銀には腰掛け銀が有力な対抗策になる。

だが豊島竜王も△7三銀と追随し、相早繰り銀となった。

そして、藤井三冠の▲3五同銀に豊島竜王△4四銀! 強く銀をぶつけたのだ。

実は中井広恵女流六段との指導対局で私も同じ手を指したことがあり、そのときは中井女流六段が交換を避けたのだが、まあ局面が微妙に違うからアレだが、藤井三冠は果敢に交換に応じた。

そしてその次の手が凄かった。

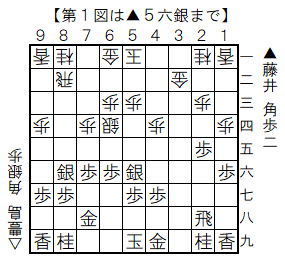

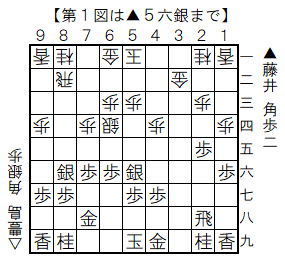

▲5六銀!(第1図)

じっと銀を据えたのである。ここ、例えば△4五歩や△6五歩取りに銀を打つならまだ分かる(参考までに、1977年8月22日に指された、第16期十段戦挑戦者決定リーグ・▲米長邦雄八段VS△大山康晴棋聖戦の▲5六銀打を掲げておく)。

そこをじっと▲5六銀が渋い。よく分からないが、渋い。もし私が指したら「それなら銀交換するな」と笑われそうだが、ただこの局面を冷静に見ると、腰掛け銀の形になったことで、三すくみの法則により先手が指しやすくなった??気もするのだ。

そこから30手近く進み、藤井三冠が▲2二角(第2図)と、▲3一銀に繋いだところ。

恐らくここは、豊島竜王が若干指しづらいのだろう。ここで私なら目をつぶって△3四飛と飛び出す。飛車が世に出ないと話にならないからだ。

ところが豊島竜王は1時間27分の長考の末、△2四桂! 先手の飛車成りを防ぐためだけに、貴重な桂を投入したのだ(第3図)。

しかしこの桂、ただそれだけで、何の先手にもなっていない。私にはとても打てない桂である。駒が泣く、というやつだ。もとより豊島竜王も、こんな手を指したくないからこの長考になったのだろう。いや、長考の末、この手に辿り着いたということか。

私は、1979年8月27日に指された、第18期十段戦挑戦者決定リーグ・▲大山康晴十五世名人VS△桐山清澄八段戦の▲8六桂(参考B図・悪手)を思い出したのである。

ただ現実的には、この桂を境に形勢に差が付いたようで―もっとも、以下も私には難解な手が続いたのだが―藤井三冠はキッチリ最後まで読み切っていたようだ。何となく「儀式」のような手が続き、最後は華麗な香で幕となった(投了図)。

投了図を見ると、ダサそうだった▲3一銀と▲2二角が、後手玉を雁字搦めにしているのが恐ろしい。藤井三冠の将棋には本当に遊び駒がない。一見遊び駒に思える駒が、最後は急所に利いてくるのである。いったい何手前から、こういう収束を描いているのだろう。

対して豊島竜王の△2四桂は、そのまま取り残されてしまった。

さあこれで、藤井竜王は3勝0敗。俄かファンの後押しもあり、もう竜王は獲ったも同然だが、局後の談話は「判断力がまだ足りないと思う」と、あくまでも厳しいものだった。敗者からしたら、このコメントにはクサル。

そして豊島竜王は「内容をよくしていき、1局でも多く指せるようにしたい」と、ある意味自分に正直なコメントとなった。

シーズンの目玉である七番勝負が4局で終わっては面白くない。ここは豊島竜王に頑張ってもらうしかない。

将棋は藤井三冠の誘導で角換わりになった。第1局や第2局同様相掛かりでもよかったと思うが、角換わりは豊島竜王も望むところ。これはいい勝負になると思った。

と、藤井三冠は23手目に▲3七銀。これは次の▲4六銀―早繰り銀が絶対だから、豊島竜王も考えどころ。すなわち角換わりには三すくみの法則があり、早繰り銀には腰掛け銀が有力な対抗策になる。

だが豊島竜王も△7三銀と追随し、相早繰り銀となった。

そして、藤井三冠の▲3五同銀に豊島竜王△4四銀! 強く銀をぶつけたのだ。

実は中井広恵女流六段との指導対局で私も同じ手を指したことがあり、そのときは中井女流六段が交換を避けたのだが、まあ局面が微妙に違うからアレだが、藤井三冠は果敢に交換に応じた。

そしてその次の手が凄かった。

▲5六銀!(第1図)

じっと銀を据えたのである。ここ、例えば△4五歩や△6五歩取りに銀を打つならまだ分かる(参考までに、1977年8月22日に指された、第16期十段戦挑戦者決定リーグ・▲米長邦雄八段VS△大山康晴棋聖戦の▲5六銀打を掲げておく)。

そこをじっと▲5六銀が渋い。よく分からないが、渋い。もし私が指したら「それなら銀交換するな」と笑われそうだが、ただこの局面を冷静に見ると、腰掛け銀の形になったことで、三すくみの法則により先手が指しやすくなった??気もするのだ。

そこから30手近く進み、藤井三冠が▲2二角(第2図)と、▲3一銀に繋いだところ。

恐らくここは、豊島竜王が若干指しづらいのだろう。ここで私なら目をつぶって△3四飛と飛び出す。飛車が世に出ないと話にならないからだ。

ところが豊島竜王は1時間27分の長考の末、△2四桂! 先手の飛車成りを防ぐためだけに、貴重な桂を投入したのだ(第3図)。

しかしこの桂、ただそれだけで、何の先手にもなっていない。私にはとても打てない桂である。駒が泣く、というやつだ。もとより豊島竜王も、こんな手を指したくないからこの長考になったのだろう。いや、長考の末、この手に辿り着いたということか。

私は、1979年8月27日に指された、第18期十段戦挑戦者決定リーグ・▲大山康晴十五世名人VS△桐山清澄八段戦の▲8六桂(参考B図・悪手)を思い出したのである。

ただ現実的には、この桂を境に形勢に差が付いたようで―もっとも、以下も私には難解な手が続いたのだが―藤井三冠はキッチリ最後まで読み切っていたようだ。何となく「儀式」のような手が続き、最後は華麗な香で幕となった(投了図)。

投了図を見ると、ダサそうだった▲3一銀と▲2二角が、後手玉を雁字搦めにしているのが恐ろしい。藤井三冠の将棋には本当に遊び駒がない。一見遊び駒に思える駒が、最後は急所に利いてくるのである。いったい何手前から、こういう収束を描いているのだろう。

対して豊島竜王の△2四桂は、そのまま取り残されてしまった。

さあこれで、藤井竜王は3勝0敗。俄かファンの後押しもあり、もう竜王は獲ったも同然だが、局後の談話は「判断力がまだ足りないと思う」と、あくまでも厳しいものだった。敗者からしたら、このコメントにはクサル。

そして豊島竜王は「内容をよくしていき、1局でも多く指せるようにしたい」と、ある意味自分に正直なコメントとなった。

シーズンの目玉である七番勝負が4局で終わっては面白くない。ここは豊島竜王に頑張ってもらうしかない。