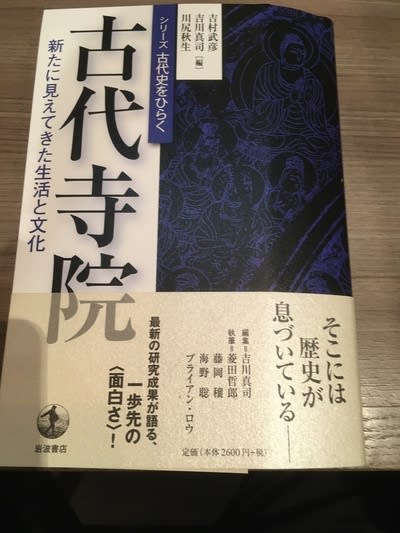

古代史をひらくシリーズ、早くも第三弾。

今回は、古代寺院がテーマだが、いろんな切り口から、最新の研究成果も踏まえた論説の後、座談会という流れは、今までの流れと同じ。

テーマは、総論から始まって、寺院の機能、仏像、建築、社会との関わりの順。

古代寺院となると、ほとんどが、奈良に集中しているので、繰り返し訪れた寺院も多いのだが、知らなかったことの多いのに驚かされる。

また、大陸との類似性も指摘されるが、必ずしも、中国→朝鮮→日本の流れではないことも、明らかになっている。

瓦の研究、寺院の構造の研究、寺院の分布の研究、人の流れの研究、いろんな分野での研究が、ここ数十年末で、格段にに進んだことがわかる。

建て替えられたり、移築されたり、板葺で痕跡が残りにくかったり、様々な困難を乗り越えて、新たな発見ごなされて来た。

座談会は、異なる分野からのアプローチを、クロスオーバーさせた議論で、ひじょうに興味深い。

寺院が、統治の重要な鍵になって行った様子もよくわかる。

古墳と入れ替わるように、寺院が作られていったが、幸いその初期のものも、実際見ることができ、その研究によって、当時の事情、苦労が浮かび上がる。

日本という国家の黎明期を、部分的にしろ、具体的に蘇らせてくれている。

好奇心を湧き立たせてくれる本。