大坂なおみ選手の棄権は、残念だった。

4大大会3連覇を逃しただけではなく、今後どうなるかも不透明。

この件で、思い出したのは二つ。

一つは、平成天皇のご退位。

国に相談していたが、聴く耳を持たなかったため、直訴して、時間はかかったけど、思いはかなった。

ソフトランディングできた。

世論が味方したのも大きかった。

もう一つは、片山晋呉選手。

これは、プロツアーの選手としての行事で、スポンサー向けのサービスとして定着していたイベントで起こった事件。

これは、どんな客だったのかはわからないが、かなり片山選手の責任が重い。

よっぽど練習したかったのだろうが、この1日は、スポンサーのお客様と回ることが決まっておりそれが、前提となって、選手も参加していたはず。

特に、人気低下の男子プロツアーにおいて、スポンサーを無視した責任は、重い。

今回の大阪なおみ選手の場合、事前に誰かに相談したのか。

もししていたのであれば、その相談を受けた人が動なかったのが、悪い。

もししていなかったのであれば、大坂選手のやり方は、やはり乱暴だったということになるか。

しかしそれを受けた、全仏運営サイド、マスコミ側は、一方的に大坂選手を悪者にしてしまった。

大坂選手からの、いきなりの一方的な宣言だった可能性もあるが、運営側の最初の対応は、もっと悪い。

選手と運営側は、お互いにパートナーで、どちらが上とか下とかいう関係ではないはずだ。

お互いに、着地点を見つけて、近い将来、大坂選手のすばらしいプレイが見られることを期待したい。

幸い、グランドスラム側もそのような方向に舵を斬ったように見える。

全仏1回戦は、珍しくLIVEで見ていたが、調子は上々に見えた。

これを、乗り越えて、東京オリンピックで復活した姿を見せて欲しい。

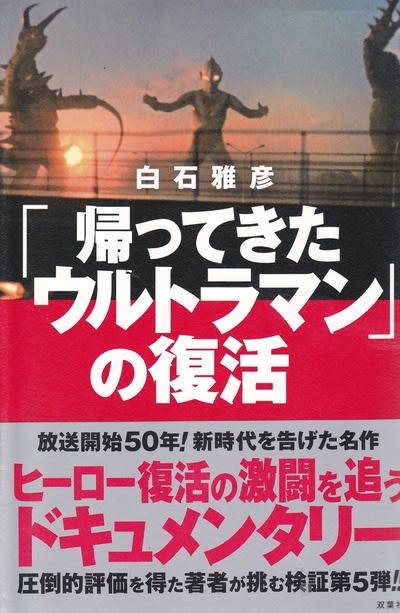

本書は、シリーズ5作目。

見送っていたら、書評で評価されているので、遅ればせながらゲット。

題名は、"後から後悔する"的な題名だが、すばらしい1冊だった。

改めて感じたのは、微妙な世代の違い。

私は、今から思うと、小6~中1。

怪獣から卒業する時期。

著者は、私よりちょっと若く、逆に、この時期がピーク。

だから熱も入るし、リアル感も強い。

私は、塾通いもしていた時期だったろうし、少ししか見なかったと思う。

でも、一部の怪獣の名は覚えている。

ウルトラQ、ウルトラマンは、当然全部覚えている。

私世代にとっては、ウルトラセブン以降、間が空いて、二番煎じ的に復活したイメージだが、本書を読むと、感涙ものの復活だったらしい。

円谷プロ自体ピンチで、東映傘下に入り、円谷プロも第二世代。次の作品も、目途が立たない状況だった。

その原因の一つがスャRンもの。

まさに私の世代ど真ん中。

怪獣物が一服して、巨人の星、サインはⅤ、柔道一直線をみんな見ていて、怪獣物は、過去の物になっていた。

ところが、ウルトラマンの再放送や、ウルトラファイトで、特撮ものの復活の兆しが出て来た。

ウルトラファイトもちょっと見た記憶があるが、本当のウルトラマンを経験した世代からは、ひどい作品だった。

そして、円谷一氏が、英二氏の後任として、円谷プロを率いるようになり、帰ってきたウルトラマンの企画が通る。

その後も、順風満帆ではないのだが(小学生高学年を狙ったところ視聴率が上がらず、ターゲットを低い年齢層にしてから、盛り上がったとのこと)、結果成功をおさめ、その後のウルトラシリーズの発展(ファミリー化?)につながる。

攪乱要因としては、仮面ライターシリーズのヒットと、同じ円谷プロのミラーマンなどの特撮もの。

仮面ライダーがよりヒットしたイメージがあるが、がっぷりよつの視聴率だったそうだ。

ストーリーの背景についても、沖縄人の疎外感、キリスト教徒の純粋信仰感、学生運動等、製作者の生い立ち、世相などを考慮し、推察していて、面白い。

その中で驚くのは、脚本家陣、プロデューサー陣、俳優陣の豪華さだ。

東映傘下となったことと、TBSから円谷に来た一氏の貢献が大きい。

ということで、BDシリーズをゲットしてしまった。

昭和の名脚本家、名俳優達の作品をじっくり楽しみたい。

円谷一氏は、大赤字だった円谷プロを、帰ってきた・・・、ミラーマンで取り返し、急逝された。

典型的な働き過ぎだったという(糖尿、高血圧)。

第二次ウルトラシリーズに取り組みたいということだが、エースの時は、私は、すっかり中学生になっており、付き合いきれないかもしれない。

変身の仕方も、男女の隊員が、腕をクロスするスタイルとなり、これは、アダムとイブ?

ウルトラマンシリーズの変容を象徴する変化だという。

著者の白石さんの、資料発掘力と、構成力に大拍手。