最近の学生さんのなかには、先生から「○○を調べてくるように」と言われても、「ググっても出て来ないのでできません」という者がいるとか。そんなのは一種の都市伝説であって欲しい、と思いますが…。

さて、そんな学生さんに多いのがレポートの宿題を、ネット上にある他の人の論文をコピーしてちゃっかり提出するというもの。

なかには少しだけ自分らしく加工してごまかす者もいそうですが、採点する先生の方もこれが他者の盗用なのか本人のオリジナルなのかを判別するのはなかなか難しそうです。

そんなニーズがあるところには必ずビジネスあり!というわけで、ネットからの不正なコピペを判断するというソフトが登場しました。

---------- 【ここから引用】 ----------

【RBBtoday】 ネット上からの不正コピペを判断する支援ソフト「コピペルナー」

http://www.rbbtoday.com/news/20091211/64378.html

ソフト開発会社のアンクは11日、コピペ判定支援ソフト「コピペルナー」を発表。12月下旬から発売開始する。おもに教育機関・ビジネス向けとして販売する予定。

同ソフトは、レポートや論文などの電子文書において、web上の文章や、ほかの電子文書からの不正なコピー・アンド・ペーストが行なわれていないかどうかを解析するのに役立つ判定支援ソフト。金沢工業大学知的財産科学研究センター長・杉光一成教授が考案し、アンクが開発した形となる。

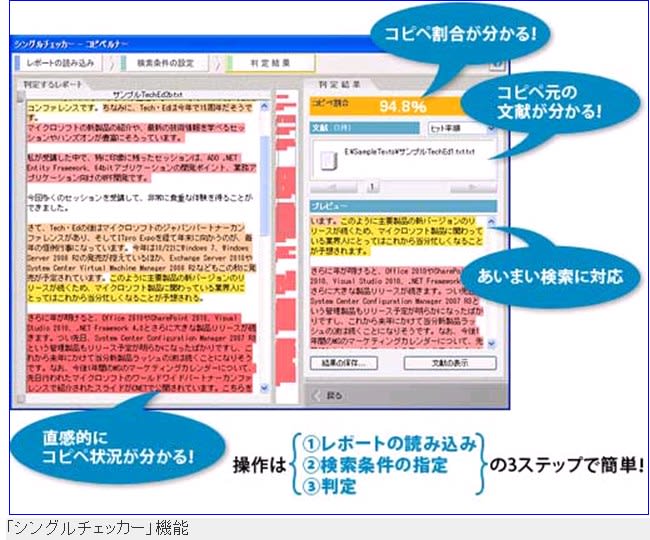

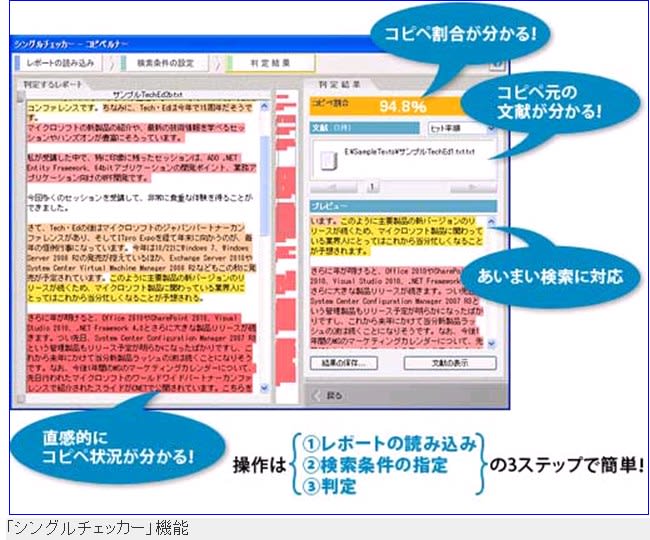

機能としては、1つもしくは複数の文書を読み込み、webページや文献データベースを検索。それにより、コピー・アンド・ペーストが行なわれている箇所を解析するとうたう。判定結果には、コピペ割合やコピー元の文献などを表示。コピペしたと思われる箇所は、完全一致またはあいまい一致によって色別で表示されるという。さらに複数の文書を読み込み、文書間のコピペを点検し、グループ化して相関関係を表示することができる。

(…中略…)

考案者である杉光教授は、このソフトを教育機関が用いることで「どうせコピペしてもばれてしまうから自分で考えてレポートを書こう」と思ってくれたら、と期待を寄せている。

(小口@RBB 2009年12月11日 13:04)

---------- 【引用ここまで】 ----------

いかがでしょう、すごいですね。提出された論文をこのソフトで解析すると、ネット上をぐるぐると探し回って似たような表現や文字の配列をあぶり出してしまうというものだそうです。

それで提出された全てを解析することもないのでしょうが、金融機関の前にかかっている「警察官立ち寄り所」みたいなもので、やったらばれてしまうという強烈な抑止力になるというわけです。

そもそもこういうソフトが出回れば、わざわざ買わなくても「ソフトを買ってあるからな!」と嘘を言うだけでも抑止力になるのです。

そもそも私が学生の時にはネットがなかったのでコピペも簡単にはできませんでした。新しい技術、つまりイノベーションは便利と共に新しい犯罪すら生み出すのです。

名前がいいですね。「コピペをするな」で「コピペルナー」ですよ。

そのうちコピペしたものの単語をどれくらい書き換えたらコピペルナーに引っかからないかということを解析して、ぎりぎり引っかからないものを作り出す「コピペバレルナー」なんてのも出て来たりしてねえ(笑)

いや、笑えません、ホント。

さて、そんな学生さんに多いのがレポートの宿題を、ネット上にある他の人の論文をコピーしてちゃっかり提出するというもの。

なかには少しだけ自分らしく加工してごまかす者もいそうですが、採点する先生の方もこれが他者の盗用なのか本人のオリジナルなのかを判別するのはなかなか難しそうです。

そんなニーズがあるところには必ずビジネスあり!というわけで、ネットからの不正なコピペを判断するというソフトが登場しました。

---------- 【ここから引用】 ----------

【RBBtoday】 ネット上からの不正コピペを判断する支援ソフト「コピペルナー」

http://www.rbbtoday.com/news/20091211/64378.html

ソフト開発会社のアンクは11日、コピペ判定支援ソフト「コピペルナー」を発表。12月下旬から発売開始する。おもに教育機関・ビジネス向けとして販売する予定。

同ソフトは、レポートや論文などの電子文書において、web上の文章や、ほかの電子文書からの不正なコピー・アンド・ペーストが行なわれていないかどうかを解析するのに役立つ判定支援ソフト。金沢工業大学知的財産科学研究センター長・杉光一成教授が考案し、アンクが開発した形となる。

機能としては、1つもしくは複数の文書を読み込み、webページや文献データベースを検索。それにより、コピー・アンド・ペーストが行なわれている箇所を解析するとうたう。判定結果には、コピペ割合やコピー元の文献などを表示。コピペしたと思われる箇所は、完全一致またはあいまい一致によって色別で表示されるという。さらに複数の文書を読み込み、文書間のコピペを点検し、グループ化して相関関係を表示することができる。

(…中略…)

考案者である杉光教授は、このソフトを教育機関が用いることで「どうせコピペしてもばれてしまうから自分で考えてレポートを書こう」と思ってくれたら、と期待を寄せている。

(小口@RBB 2009年12月11日 13:04)

---------- 【引用ここまで】 ----------

いかがでしょう、すごいですね。提出された論文をこのソフトで解析すると、ネット上をぐるぐると探し回って似たような表現や文字の配列をあぶり出してしまうというものだそうです。

それで提出された全てを解析することもないのでしょうが、金融機関の前にかかっている「警察官立ち寄り所」みたいなもので、やったらばれてしまうという強烈な抑止力になるというわけです。

そもそもこういうソフトが出回れば、わざわざ買わなくても「ソフトを買ってあるからな!」と嘘を言うだけでも抑止力になるのです。

そもそも私が学生の時にはネットがなかったのでコピペも簡単にはできませんでした。新しい技術、つまりイノベーションは便利と共に新しい犯罪すら生み出すのです。

名前がいいですね。「コピペをするな」で「コピペルナー」ですよ。

そのうちコピペしたものの単語をどれくらい書き換えたらコピペルナーに引っかからないかということを解析して、ぎりぎり引っかからないものを作り出す「コピペバレルナー」なんてのも出て来たりしてねえ(笑)

いや、笑えません、ホント。