日本国内も、特に温泉にはまってからは結構旅してきたが、なぜか山陽道だけが未踏破で残ってしまった。

そこで友人を誘って広島、岡山に初めて足を踏み入れたのだが、広島で面白かったのはとにかくカープ一色だったこと。 マンホールの蓋からしてカープ坊や。

マンホールの蓋からしてカープ坊や。

たまたま乗った市電がカープ車両で

カープ坊やと、もう一つの謎のキャラクター、スラィリーがお出迎え。

車内もカープ一色で、リーグ優勝した年が出ていたけれど、滞在していた時はちょうどクライマックスシリーズ開催中。結局負けてしまったのが残念。

市電だけではなく、JRの普通車両にもカープ塗装。

それ以上にびっくりしたのは車内放送にカープの選手の声が流れること。

東京では山手線でジャイアンツやスワローズの選手に案内放送されることなんてない。

広島駅のお土産品売り場には当然カープ商品がてんこ盛りで

おしゃれな帆布バッグ屋さんにも

おしゃれな帆布バッグ屋さんにも

老舗のちりめん屋さんにもカープものがしっかりある。

広島でカープ以外の球団のファンになるのは難しいだろう、なんて思ってしまった。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

先週のこと、父のご機嫌伺いのついでに思いついてマザー牧場へ行ってきた。

房総半島の真ん中へん、内房の富津市にあるマザー牧場。

中学の頃に一度来たことがあるような気がする(記憶が曖昧)が、だとすると半世紀ぶり!

ここは1962年創業と歴史があるのだ。

高速を降りてからすれ違いも難しいような山道を上がってたどり着く山の上の入り口。ゲートの脇からは東京湾が見える。

入場料は大人1500円だけれど、子供800円はともかく犬700円にびっくり。それでも平日のこの日、子供連れよりも犬連れの方が多かったかもしれない。

ちょうどお昼だったのでまずはレストランでランチ。

車内のラジオでレトルトカレーの話を聞いていたので思わず頼んでしまったカレー。

大人向けでも辛くはないが、ちゃんとスパイスがたってなかなかおいしい。

食事を終えて外に出ると目の前にアグロドームなる施設があって、ちょうどショーが始まる時間だったので入ってみる。 お客さんの大半は遠足で来ている小学生たち。

お客さんの大半は遠足で来ている小学生たち。

やがてステージの上に山羊が一匹出てきてショーがスタート。

と言ってもこのステージ上に動物たちが上るわけではなく

後ろのカーテンが上がるとガラス窓があって、その向こうにシープドッグに追われた羊やら山羊、アルパカ、牛などが出てくる仕掛け。

20分ほどでショーは終了、浅草の花屋敷なみの遊園地の横を通って先へ進むと 眼下にピンクの帯と、実はこれが見たくて来たコキアのすでに黄色くなった群落が見える。

眼下にピンクの帯と、実はこれが見たくて来たコキアのすでに黄色くなった群落が見える。

ピンクは何だろう、と坂を下ってみると

これは「桃色吐息」という名前のついたペチュニアだそう。

その先、グランピング施設の麓にあるのがコキアの群落。

真っ赤なコキアを期待して来たのだが、これが黄色に変わってしまうとは知らなかった。

中の方にはまだ赤も残るモコモコしたコキア、近くで見るとなるほど和名の「ほうき草」の通り、これに柄を付ければそのままほうきになる。

園内には他にもパンパスグラスや曼殊沙華も見えて

やっと秋が実感できるようになった。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

9月13日

鎌先温泉から白石市内まではバスがあるが、待つのが面倒になってまたタクシーを呼んでしまった。

今回の宮城ではまた旅行支援があって宿代は3000円引き、クーポンが1泊2000円づつ付いたのでこれをタクシー代に充てようと思ったのだが、このクーポンがなんとも使いにくくて、紙でもらったら適用される店がほとんどなく、電子クーポンにしようとすると指定されるSTAYNAVIになぜかログインできない。

結局使わずに終わってしまって、元々あることも知らない旅行支援だったとはいえ使えなかったのはくやしい。

使う度に仕組みが変わる旅行支援、観光業の方々も大変だっただろう。

そのタクシーでやってきたのは白石城。

元々は蒲生氏郷の家臣が建てた城を伊達政宗の家臣の片倉小十郎が大改修し、その後は明治維新まで片倉家の居城だったそうだが、明治の初めに取り壊された。 なので今はほとんどただの公園なのだが、昔の本丸はこんな姿だったとのこと。

なので今はほとんどただの公園なのだが、昔の本丸はこんな姿だったとのこと。

現在は天守閣と大手門だけが1995年に復元されているが、最近はちゃんと日本古来の建築様式で再現するので、この天守の中も木組みがきれい。

中では甲冑を着て記念撮影ができる、なんてこともやっているが、平日では見学者も少なくて、いたのは中華系の団体だけ。受付で聞くと「中国ではなく台湾からのお客さん。今日はキツネ村が休みなのでこっちに来ているんです」って、他にどこをまわるのだろうか。

小さな天守閣なので最上階まですぐに上れて

白石市を上から眺める。

門の外にはビデオの上映などしているミュージアムがあるが、カフェでお茶だけして見学終了。

白石市のキャラクターは「こじゅーろうくん」らしいが、ポチとこけしが競合している。

お城から下りたら途中に何かないかと歩いてみたが、ほとんどお店もなくてJR白石駅に到着。

駅前でお昼を食べようと思ったが、あてにしていた店が休みだったので暑い中をテクテクと歩いて きちみ製麺へ。

きちみ製麺へ。

立派な売店の裏に光庵という食事処があるので ここでもちろん温麺(うーめん)。

ここでもちろん温麺(うーめん)。

と言っても暑いので冷たい鶏そばにしたらお出汁を凍らせた氷が入っていて、冷たいのもおいしかった。

食後はまたタクシーで白石蔵王駅まで。東京までやまびこでもあっという間で、暑かった9月の旅は終了。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

9月12日

キツネ村から次のバスまでは1時間もあるが、お茶を飲むところもないのでタクシーを呼んでもらい、10分ほどで今夜の宿泊地、鎌先温泉へ。

やってきたのは「最上屋旅館」さん。

寛政元年創業の老舗だそうで、風格ある本館は昭和の初めの建物ながら江戸時代の骨組みが残るのだそうな。

チェックインしたフロントの前には立派な階段があるが、日本人かと思うほど流暢な日本語のネパール人と思しきお兄さんに案内されたのはさらに奥の階段を上がった新館のお部屋。

この狭い廊下に面した扉を開けて入るとまずは低い応接セットがあって

その横の元押し入れと思われるところにトイレ、隣に洗面台。

8畳の部屋の2面がバルコニーになっていて すぐ隣がお風呂のある自炊棟、その先にも建物が続いていて横に細長い大きな旅館だ。

すぐ隣がお風呂のある自炊棟、その先にも建物が続いていて横に細長い大きな旅館だ。

裏には大きなホテルが見えるが、後で確認するとここは既に廃業していた。

風格ある建物なのでまずは館内見学をさせていただくと

きれいにリフォームされた洗面所の先が本館の廊下。

こちら側の方が建具など凝った造りで、開いていた入り口からちらりとお部屋を覗かせていただくと部屋ごとに意匠が違って雰囲気がある。トイレなしでもこちらのお部屋にすればよかったかも。

さらに温泉街も散歩してみようと外へ。

最上屋さんの前にも別の旅館があり、そのお向かいにはおしゃれなカフェ兼売店があるが残念ながらこの日は定休日。

その先には大きな駐車場があって、端にバス停が見える。

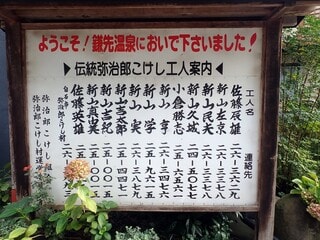

待合所の中にはいつからあるのか、古い本がいっぱい。 近くにはこけし工人案内の看板も見えるが、他にはお店などまったくない。

近くにはこけし工人案内の看板も見えるが、他にはお店などまったくない。 宿の前に戻って自炊棟の先へ行ってみると

宿の前に戻って自炊棟の先へ行ってみると

右手にはモダンな建物、左手には立派な木造3階建ての建物が見えて その隣の建物も大正から昭和の初めに作られた登録有形文化財とのこと。こちらは「湯主一條」さん。現在の宿泊棟は最近建てられたモダンな建物だけれど、食事処は旧館の中にある、と玄関にでてきたお兄さんが説明してくれた。

その隣の建物も大正から昭和の初めに作られた登録有形文化財とのこと。こちらは「湯主一條」さん。現在の宿泊棟は最近建てられたモダンな建物だけれど、食事処は旧館の中にある、と玄関にでてきたお兄さんが説明してくれた。

温泉街は予想以上に小さくて、これで散歩は終わり。

それでは鎌先温泉に入りましょう、と浴場へ行くと

簡素な廊下の先、レトロな洗面台の並ぶ向いに男女別の浴室が2つ。

夕方に女風呂になっていたのは「三宝の湯」。

扉を開けると真ん中の衝立の左右に脱衣棚があり、浴室への扉も2つある。

お風呂は一度に10人ほどは入れそうなほど大きく、浴室に入ると金気臭が鼻を突く。

茶色い薄濁りのこちらのお湯は含芒硝食塩泉とのことで、お湯をなめてみると金気よりも塩気を感じる。源泉は36℃ほどなので加温しているそうだが消毒や循環はなし。入れば柔らかくて気持ちのいいお湯だ。

食事は1階の個室で。 入ってみると広い部屋に飾り物がいっぱい。

入ってみると広い部屋に飾り物がいっぱい。

料理はほぼすべて既に並べられていて、ご飯のお櫃が発泡スチロールの箱に入っていたのには驚いた。

前日の凝ったお料理に比べると家庭料理っぽく可もなし不可もなし。

夜は暑くて冷房が必要だった。

9月13日

朝は浴室が入れ替わって「東光の湯」。

こちらは三宝の湯の3分の2ほどの大きさだがお湯の気持ち良さは変わらず。こちらにはおなじみ「秘湯を守る会」の提灯がかかっている。

朝食も前夜と同じ個室で。 スタンダードな旅館の朝食だが、お料理がどれも手作りなのはうれしい。

スタンダードな旅館の朝食だが、お料理がどれも手作りなのはうれしい。

大きな旅館だけれど現在使われている部屋はかなり少なそうで、それでも手が足りないのだろう、かなりそっけない対応だったのはいささか残念。

しかし3泊、まったく違う泉質のいい温泉に入れたので移動した甲斐があった。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

9月12日

10時に不忘閣をチェックアウト、次の移動まで時間があるので青根温泉を探検。 と言っても青根温泉は宿が6軒の小さな温泉地。

と言っても青根温泉は宿が6軒の小さな温泉地。

宿を出て少し行くとお土産屋さんが一軒あり、その先に「じゃっぽの湯」という日帰り温泉施設があるくらい。

日帰り温泉の脇を少し入ると「みはらし売店」でおばちゃんが一人、店番をしている。

野菜や果物はまだもう一泊するので残念ながら買えない。と言うことで乾燥しいたけとキクラゲを買うと、「今年は暑すぎてダメ」と言いながら桃を2つおまけでくれた。 温泉の向かいには仙台方面の見える展望台があって

温泉の向かいには仙台方面の見える展望台があって

その隣の洋館には喫茶室があるので入ってソフトクリームをいただく。

この洋館は仙台の方にあった宣教師の家を移築したそうだが

2階はこの温泉に滞在して「影を慕いて」を作曲したということで古賀政男記念館になっている。

しかし古賀政男なんて若い者は名前も知るまい。

11時半になってじゃっぽの湯の前のバス停からみやぎ蔵王山麓アクセス線のバスに乗車。

これで白石蔵王駅まで行けるのだが、一日二本のこのバス、ここから乗ったのは我々二人だけ、次の遠刈田温泉から一人。

35分で「蔵王キツネ村」に到着。ここで乗っていた3人が降りるとたくさんのお客さんが乗り込んで、バス会社のためにちょっとほっとする(笑)。

入口ではなぜかゴリラに迎えられ、門をくぐって入場料1500円をお支払い。

しかしこの入口付近、はっきり言ってとてもくさい。キツネとはこんなに悪臭がするものなのか、と思いながら進むと なるほど、そうでしたか。

なるほど、そうでしたか。

実際、園内を進むと匂いはしなくなって、キツネさんたちの名誉は守られた。

園内にはもう一つゲートがあるが、入る前から園内注意書きだらけ。

「100%噛みます」も恐ろしいが、そのわけはこのゲートから先はキツネが放し飼いだから。

かなり広い敷地内は林になっていて、通路から見える地面のあちこちにキツネがゴロゴロ。

通路のすぐ脇の棚の上、手の届くところにもたくさん寝ているが、キツネは夜行性なのだから仕方ない。

が、ここでは本当に通路にもゴロゴロ、うろうろ、キツネさんたちがいて目の前を横切ったりするが

茶色いキタキツネも、黒っぽいギンギツネもしっぽがフサフサ。母が持っていた襟巻きを思い出す。

寝顔は犬っぽくてかわいいよね、と手を出すとガブリと噛まれるのだろう。

ただし身をかがめたりしなければ、あちらから手を出してくることはないようだ。

園内のお稲荷さんをうろつくキツネたちも見てゲートの外に出ると

別のケージには耳の小さなホッキョクギツネと、耳の大きなマーブルキツネもいて、この子たちもかわいい。

園内は平日にもかかわらずカップルや若い子たちのグループでなかなかの盛況。

ちょっと変わった施設だけれど、2時間ほど楽しませてもらった。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

9月11日

一ノ関から仙台まで新幹線で移動、駅で友人ご夫妻にピックアップしてもらい、青根温泉までおしゃべりしながら快適ドライブ。お世話になりました。

やってきたのは2年前にも来た青根温泉の「不忘閣」。

めでたく「日本秘湯を守る会」の6冊目のスタンプ帳がいっぱいになったので、今回は無料ご招待をお願いした次第。この3年間は海外に出られなかったおかげで、スタンプがすごい勢いで集まったのだ。

前回は100段の階段を上り下りしなければならない部屋だったが、今回はラッキーにも1階にある部屋をゲット。

おかげでお風呂も食事も移動が楽だったが、お庭に面したいささか古いお部屋、入るとカビ臭さが鼻を突き、虫が多いためだろうか、窓に網戸がなくて開け放つことができない。

しかも2年前とほぼ同じ日付けでやってきたが、前回とはまったく違う残暑。エアコンとエアフィルターをフル稼働させることになり、上下どちらの部屋がいいかは悩ましい所。

落ち着いたら、まずは初訪問の友人と共に館内の見学。 いささか雑然とした湯上りどころだけれど

いささか雑然とした湯上りどころだけれど

フェアトレードのコーヒーのパッケージがかわいく、なにやら賞を取ったらしい日本酒は友人がおかわりするほどおいしかったらしい。

この部屋や大湯、御殿湯のある本館の建物は明治40年に建てられた登録有形文化財。

庭の向こうに青根御殿がそびえ、その向かいにあるのが今回泊まる西別館。外から見るとかなりくたびれているのがわかる。

部屋に戻ろうとフロントの前を通ると、 お、貸切蔵湯の札があるではないか。

お、貸切蔵湯の札があるではないか。

というわけで、この宿での第一湯は昼でも暗い蔵の間を抜けて一番奥へ。

美しく照明された蔵湯、昼には高い窓から自然光も入って一段と素敵だ。 続いてはもちろん大湯に入らねば。

続いてはもちろん大湯に入らねば。

このプールのような浴槽もうっとりする。

食事は本館の二階、レトロな応接セットのあるスペースの隣の部屋で。

偶然にも前回と全く同じ部屋になった。

まずは先付けのイチジク豆腐がとてもおいしくて、

酢の物が大根に巻かれたサンマなのもうれしい。

前回感動したお凌ぎのおそばがやっぱりすごくおいしくて

焼き物は意外にも大きな米ナスのグラタン。茶わん蒸しにアサリが入っているのも珍しく、牛肉の陶板焼きもいただいたらもう動けないほどお腹いっぱい。

しかしこちらのお食事は同じ時期でも前回とは違う内容、相変わらずどの料理もとてもおいしかった。

庭から見る古い建物は夜も美しい。

9月12日

夜、満腹すぎて温泉に入れなかったので、朝食前に朝風呂。 大湯の向かいにある御殿湯も小さいけれど落ち着くお湯だ。

大湯の向かいにある御殿湯も小さいけれど落ち着くお湯だ。

その手前にある小さな貸切の亥之輔の湯、前回は入らなかったが今回は入ってみると

背をかがめて入る浴室の脱衣スペースは頭をぶつけそうなほど狭いが、石造りの浴槽は深くて、意外に入り心地がいい。二人でも入れるが、ここは一人でゆっくり瞑想するのがいいかも。

ちなみにこの宿のもう1ヶ所のお風呂、新湯は現在改装中で、その上の建物もなにやら工事を始めていた。あるいは部屋も新しくするのかもしれない、次はどうなるのか、ぜひ見てみたいもの。

昨晩と同じ部屋で朝食をいただいたら、前回も参加した青根御殿の見学へ。

毎日のことだからか、相変わらずそっけない女将の案内だが

今回はわずかながら仙台市まで見えて、解説が終わった後の女将は愛想も良くなる。

お風呂も食事もいい不忘閣、新湯の改装が終わったらまた来よう。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

今年も海外旅行の合間(?)に飽きもせず温泉に出向いているが、おなじみ「大人の休日俱楽部パス」にはタイミングが合わず未使用。それが9月にネット限定企画があって、ようやく使う機会ができた。

9月10日

今回はまず「はやぶさ」君で仙台まで、「やまびこ」に乗り換えて一ノ関へ。 お昼は「いわて牛のミートパイ」になったが、これは東京駅で買ったもの。グランスタはますます充実して、どこになにがあるやら。

お昼は「いわて牛のミートパイ」になったが、これは東京駅で買ったもの。グランスタはますます充実して、どこになにがあるやら。

降り立った一ノ関駅はピカチュウだらけ。

一ノ関から気仙沼まで走るポケモン列車はもう10年も運行しているのだそうだ。

駅前からはバスに乗るが、ちょっとぐずぐずしていたらバス停にはもう長い列ができていてあせる。

目指す須川温泉行きバスは大きいけれど、満席になって座れない人も。ただし半分以上は途中の厳美渓で降りて、それでもかなりの人数が須川温泉まで行く。

終点までは1時間半。山道を登って来たけれど、どんより曇った須川温泉に降り立つと期待したほど涼しくない。

早速秘湯のスタンプ帳を預けてチェックイン。

こちら須川高原温泉に泊まるのは9年ぶりだが3回目。

過去の2回は自炊部の部屋だったが、今回は初めて旅館部のお部屋。

とはいえ簡素な部屋は流しがトイレに変わったぐらいで印象に大きな変化はなく、ただし今回はお着き菓子が付いた。

一息入れた所でさあ、温泉だ。

まずは県境をまたいでお隣の栗駒山荘へ。

前回、10月の頭に来た時にはこのまわりは息をのむような紅葉だったが、1ヶ月早いとはいえ今年はここも暑く、周辺の緑にはまだ「こ」の字も見当たらない。

日曜の4時過ぎでお客さんの減り始めた栗駒山荘の白濁露天を楽しんだら、その足で我が宿の大露天へ。 こちらは幸運にも無人でお風呂を独占。

こちらは幸運にも無人でお風呂を独占。

お湯が青く見えるのはペンキのせい、硫黄の香りが栗駒山荘より強く匂うが、この日はお湯を入れ替えたばかりなのか、湯の花もほとんど見えないほどに透明。大きな浴槽内は38℃ほどのぬるめで、やっぱりこのお風呂は最高だ。

食事は6時から大食堂で。

内容は初めて来た時と大差ないが、後から運ばれてきた夏野菜の天ぷらがおいしい。 寝る前に入った内湯も今日は透明、夜は窓を開けて布団をかぶって寝た。

寝る前に入った内湯も今日は透明、夜は窓を開けて布団をかぶって寝た。

9月11日

昨日のどんよりした曇り空が今日はなんとか晴れてくれた。 大露天の上の空も今日は高い。

大露天の上の空も今日は高い。

ビュッフェの朝食をゆっくりいただいたが、一日2本しかないバスの出発は11時と遅い。

そこでチェックアウト前にちょっとお散歩へ。

露天の横、緑色に染まったお湯の流れに沿って少し行くと須川温泉の源泉。

さらに5分ほど登山道を上ると蒸し風呂がある。

中は小部屋に仕切られて、床の真ん中のレンガをどけると穴から蒸気が噴き出してくる。

露天の受け付けでゴザを借りてくることになっているが、この部屋にこもるだけでサウナのように効くだろう。

さらに行くときれいに苔むしたところもあって

その先が名残が原。

正面に見えるはずの栗駒山は雲の中、剣岳の手前には噴煙が上がっているのが見える。

正面に見えるはずの栗駒山は雲の中、剣岳の手前には噴煙が上がっているのが見える。

この辺りは春にはたくさん花が見られる所だそうで、

この時期にもリンドウやススキが見られるが、秋の花はやっぱりちょっと寂しい。

次は初夏の花の時期に来なければ。 引き返して宿に戻るが、正面に見えるはずの鳥海山も今日は見えない。

引き返して宿に戻るが、正面に見えるはずの鳥海山も今日は見えない。

チェックアウトをしたら稲庭うどんが山と積もれた売店で

須川温泉らーめんをお土産に。 さらに素朴なアイスクリームをいただいているうちに時間になったので外に出ると

さらに素朴なアイスクリームをいただいているうちに時間になったので外に出ると バス停には既に行列ができていた。

バス停には既に行列ができていた。

出発時点ですでに満席、立っている人も出て、なんとか席を確保できて助かった。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

8月1日 続き

汗を流すべくまず向かったのは部屋と同じ1階にある内湯。 廊下の突き当りにあるのが混浴の大浴場。

廊下の突き当りにあるのが混浴の大浴場。

ちょうど誰もいなかったので覗かせていただくと、大きな浴槽に青みがかったうす濁りのお湯が満々。窓も大きくて明るい。

しかしここでは落ち着かないので、大浴場の暖簾の手前を右に曲がった女湯へ。

こちらは階段を3段ほど下がった所に半円形の浴槽。写真は到着早々に覗いた時の物、散歩から戻った後もまだお湯は半分ほどしか溜まっていなかったが、寝そべって浸かると一番風呂の新鮮なお湯、温度は40℃ちょっとでほのかに硫黄の香り、ものすごく気持ちがいい。

1つしかないシャワーから出るのも温泉、こちらの方が硫黄の匂いが強く、肌もツルツル。 なんと言ってもこの火山のような湯口がいい!

なんと言ってもこの火山のような湯口がいい!

後から湯治らしいお姉さまが一人いらしたが、「ここは2日に1回お掃除してくれるからいいのよ」とご満足の様子。ここで長逗留もいいなあ。

なおこちらのお湯は含硫黄‐ナトリウム・カルシウム‐炭酸水素・硫酸塩泉。源泉が3つあって、上の湯が53.6℃、中の湯が51.2℃、下の湯が40.4℃と温度が少しづつ違い、内湯は上の湯と下の湯の混合なので入りやすい温度になっている様子。

次には16時から17時半まで女湯になる露天の岩風呂へ。

吊り橋を通り過ぎて川沿いに少し歩くと川べりに青く濁った浴槽が出現。

こちらは上の湯と中の湯の混合で43℃ほどあっただろうか、ちょっと熱め。 脇を流れる川の水も澄んでいいのだが、お湯から出て涼もうとするとこの時期なので大きなアブがいるのがうっとおしい。

脇を流れる川の水も澄んでいいのだが、お湯から出て涼もうとするとこの時期なので大きなアブがいるのがうっとおしい。

お風呂から上がって汗を引かせているうちに18時になり、夕食の時間。

このお宿もすべて部屋食、お膳をドアの前で受け取る。

前日に比べてぐっと旅館ぽいお料理、米沢鯉の洗いが珍しく、牛の大和煮と献立にある物はシチューでしょ。デザート皿もおしゃれ。

こちらは布団も自分で敷くことになっていて、チェックインしたら誰も部屋に入ってこないのが今風でいい。

夜は窓を開けていては寒すぎるほどで、しっかり布団をかぶって寝た。

8月2日

福島屋さんには岩風呂の他にもう一つ、吊り橋の横に露天檜風呂というのがあって、 ここは夜遅くと朝は空いていれば貸切りで入ることができる。

ここは夜遅くと朝は空いていれば貸切りで入ることができる。 前日遅くに入りに行ったが、当然周りは真っ暗、上の湯だけのお湯は熱くてすぐにあがってしまった。

前日遅くに入りに行ったが、当然周りは真っ暗、上の湯だけのお湯は熱くてすぐにあがってしまった。

そこで早朝、6時前に再度チャレンジ。

するとさすがにこの時間は入りやすく、深い浴槽は見た目よりも大きくて一人で悠々。 朝食も部屋に運んでもらって、その後はまた岩風呂へ。

朝食も部屋に運んでもらって、その後はまた岩風呂へ。

こちらのお宿のチェックアウトは11時と遅いのでゆっくりさせていただき、チェックアウトの後も最後にもう一湯とまた内湯へ。 今日は縁までお湯がいっぱい、濁りも強くて、このお風呂が一番好き。

今日は縁までお湯がいっぱい、濁りも強くて、このお風呂が一番好き。

さて、これだけゆっくりさせてもらっても帰りの列車は13時25分までない。

そこで大きな荷物は宿の車で運んでもらうことにして、駅まで歩いて行くことにした。

宿から駅までは3キロ強だが、その半分以上はほとんど平坦な道。大きな木が頭上を覆っているので日影が続き、風が吹き抜けると何とも爽やかで気持ちいい。

小さな花を探しながら歩くとそれなりに可愛い花が見つかって 特にトンボのとまったクサボタンがかわいい。

特にトンボのとまったクサボタンがかわいい。

やがて道はきつい下り坂になって この看板が見えたら駅はもうすぐ。

この看板が見えたら駅はもうすぐ。

グーグル先生の読み通り、50分で到着。

まだ少し時間があるので駅前の峠の力餅屋さんへ。

渋い店内で食べることもできるが、納豆や餡子、ずんだなどのMix餅は持ち帰りにして車内でいただくことに。

宿の車が到着したら荷物を受け取って、ホームで列車を待っていると

この駅名物、立ち売りのおばちゃんが来たので力餅もお土産に。翌日、おばちゃんのおすすめ通り焼いて食べたら餡の甘さもちょうど良く、とてもおいしかった。

福島からは新幹線に乗り換え。

その際に買ったわっぱめしは家での夕食に。

3泊4日で何回お風呂に入っただろう。山菜がいっぱいの食事に、夜はぐっすり眠れる涼しさ。

夏じゅう山の中にいたかった。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

8月1日

夜中から雷がピカピカしだして、明け方頃からすごい雨。

幸いにして明るくなってから雨が止んだので朝風呂をいただき 朝食はまた一品増えた。

朝食はまた一品増えた。

玄関前でしばらく宿の女将さん、というよりおばちゃんとしばらくおしゃべり。

最近は一人旅が増えたとのこと、受けてくれない宿もあると言うと「うちではありがたいです、どんどん来てほしい」とか。吾妻屋さんは家族経営の素朴な宿で、まるで知り合いの家に来たかのようにのんびり気ままにさせていただいた。 と言うわけで、湯元駅まで車で送っていただき、10時10分発のバスで米沢駅へ。

と言うわけで、湯元駅まで車で送っていただき、10時10分発のバスで米沢駅へ。

さて次は奥羽本線に乗るが、普通車は一日に5本しかない。

乗り継ぎに2時間あるので駅の近くの果物屋さんのパフェを食べようと思ったらなんと定休日、駅前の駅弁屋2階の喫茶店もお休み。

閑散とした駅前でどうしようかと少し歩くといい所を見つけた。

歴史ありげな「ホテルおとわ」の1階のレストラン、入ってみると昔懐かしソーダフロートがなんとたったの300円。お腹が空いていなかったので食べなかったが、周りの人が注文しているランチはたっぷりの生姜焼きや巨大な魚のフライの定食が600円と今時信じられないようなお値段。年配のお客さんでいっぱいなのもむべなるかな。

さらに駅の売店でさくらんぼアイスを食べて、13時8分発の福島行きに乗車。

わずか17分で降り立ったのはシェルターで覆われているので有名な峠駅。

この駅には13年前、姥湯へ行くのに降りたことがある。駅の様子に変わりはなし。 線路の横のシェルターには姥湯さんと、今夜お世話になる滑川温泉「福島屋」さんの送迎車が待っていてくれて、こちらの車には自分の他にもう一人が乗ったけれど、さらに一人のお客さんは宿まで歩くとのこと。宿の人に聞くと歩けば小一時間、「毎年隣の駅から歩いてこられる80代のお客さんもいますよ」。

線路の横のシェルターには姥湯さんと、今夜お世話になる滑川温泉「福島屋」さんの送迎車が待っていてくれて、こちらの車には自分の他にもう一人が乗ったけれど、さらに一人のお客さんは宿まで歩くとのこと。宿の人に聞くと歩けば小一時間、「毎年隣の駅から歩いてこられる80代のお客さんもいますよ」。

そんな話を聞きながら車は急坂を上り、緑深い山道をゆっくり走って15分ほど。

目の前に川の流れるお宿に到着。

石段をちょっと上がった玄関に入り、帳場でチェックイン。

今回お願いしたのはトイレ付きのお部屋。階段を一つ下がって左手は最近リノベをしたらしくてピカピカ。

部屋に入ると手前にトイレと洗面台があって

6畳は朝までいた吾妻屋さんと同じだけれど、2面の窓と椅子のある板の間のおかげでずいぶん広く感じる。標高850mというここにもエアコンはなく小さな扇風機のみ。テレビもあるが、まだ米沢市内なのに山形の放送は入らず、仙台の放送が入る。 この地図の右が吾妻屋さん、左が福島屋さんの場所。吾妻山の縦走ルートを歩けば来られる場所だが、谷の向きのせいで電波が入らないのだそうだ。

この地図の右が吾妻屋さん、左が福島屋さんの場所。吾妻山の縦走ルートを歩けば来られる場所だが、谷の向きのせいで電波が入らないのだそうだ。 お着き菓子を食べて、さてお風呂と思うが、この宿自慢の露天は混浴時間、内湯を覗くと女湯は清掃が終わったばかりでお湯がまだ溜まっていない。

お着き菓子を食べて、さてお風呂と思うが、この宿自慢の露天は混浴時間、内湯を覗くと女湯は清掃が終わったばかりでお湯がまだ溜まっていない。

そこで年季の入った廊下を通り、露天につながる玄関から外に出てみると

小さなつり橋を発見。

小さなつり橋を発見。 この先を行くと20分ほどで滑川大滝の展望台へ出られるとのことなので行ってみることにする。

この先を行くと20分ほどで滑川大滝の展望台へ出られるとのことなので行ってみることにする。

川を渡るとその先は林の中の一本道。急な道ではないし、ずっと緑の濃い木陰なので日にも当たらないが、風が通らないのですぐに汗だく。この時期では花も見えないのでひたすら上ると15分で見晴らしのきくところに出た。

遠くに見えるのが落差100mという滑川大滝。確かにきれいな滝でもっと近くで見たいものだが、近寄るにはもう20分山を歩かなければならないので断念。

湿った山道を慎重に下って、さあ、お風呂に入ろう。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

7月31日

朝風呂は昨晩熱くて断念した貸切風呂に再チャレンジ。

すると期待通り43℃ほどになっていて、ちょうど目を覚ますにはいい温度。

ここのお湯は宿のHPによると「安部源泉のはぐれ湯を単独引湯した濁り成分の濃いお湯」だそうで、確かに他より硫黄の匂いが強く、つるすべ感も強い。 朝食も部屋でいただいて、10時になったら活動開始。

朝食も部屋でいただいて、10時になったら活動開始。

宿の前の坂道を徒歩で下って行くと眺望露天が良く見える。

ヤマブキショウマやツリガネニンジンの花など見ながら

小川に沿った急坂をグングン下って行く。

するとロープウェイが見えてきて

20分で昨日バスを降りた天元台湯元駅に到着。

20分で昨日バスを降りた天元台湯元駅に到着。

表には白布温泉と天元台の案内図があってわかりやすい。

今日は涼を求めて天元台高原に上がってみることにする。

ロープウェイとその先のリフトに全部乗ると往復で4200円。しかしリフトのてっぺんでは21℃とうれしい気温。

ロープウェイは5年ほど前に新しくなったそうできれい。

10人ほどのお客さんを乗せて出発すると、山の中腹に我が宿の白い建物が見えてくる。

こうしてみると駅からはかなりの標高差、途中の道が木に隠れて見えないので他のお客さんたちからは「あんな所にどうやって行くんだろう」の声が聞こえて楽しい。 ロープウェイは標高差430mを6分で上る。

ロープウェイは標高差430mを6分で上る。 到着した天元台高原駅は標高1,350m。

到着した天元台高原駅は標高1,350m。

すぐ目の前には小さな神社があり、猿のようにペイントされた石からは冷たい長命水が出ている。

この先を歩いて行くと空中展望台があり、その先のテレビ中継所の下にはパノラマ展望台。

眼下に米沢市があり、その周りの山々も見えるが、雲が多くなって全体にぼやけてしまった。

反対側にはさらに上に上がるリフトが見えるが その前に遠くに見える火焔の滝の展望台に行き

その前に遠くに見える火焔の滝の展望台に行き

10軒ほど並ぶペンションの前を通る。ペンションはスキーシーズンのためのものなのか、どこも営業している様子はなく、その前のテニスコートも随分使われていないようでかなり悲しい状態。

気を取り直してリフト乗り場へ。最初は全長544mのしらかばリフト。緑のゲレンデ沿いに上がって行くと

あっ、猿がいた。手すりにはトンボがとまってきて、今回ほどたくさんのトンボを見たのは久しぶり。

2番目は全長722mのしゃくなげリフト、さらに3番目は1,220mと一番長いつがもりリフトで このリフトは途中から急こう配となり

このリフトは途中から急こう配となり

杉や松の間を上がって行く。ゆっくり進むリフトは風やにおいが感じられて気持ちいい~。

到着した所の標高が1,820m。ここからの眺望はいまいちだが、この先は登山道、ちゃんとした靴を履いてこなかったし、雲も増えてきたのでとんぼ返りすることにする。

各リフトの係のおじさんたちが口をそろえて「下は暑いよ~」と言うのがおかしい。

3本のリフトは片道たっぷり20分、景色を楽しみながら天元台高原に戻るのに小一時間使った。 リフトを降りたらその脇にあるアルブ天元台へ。ここには宿泊施設とレストランがあるので

リフトを降りたらその脇にあるアルブ天元台へ。ここには宿泊施設とレストランがあるので

山形ラーメンのお昼。

ここで時間調整をしてロープウェイで湯元駅へ。

昨日自分が乗って来たバスの到着時間に合わせて宿の送迎車が来ると思っていたのだが、バスが到着しても降りるお客さんはなく、結局宿に電話して迎えに来てもらうことに。

聞けば今日のお客さんは皆さん自家用車とのこと。

しかしあの急坂を上るのは絶対に無理。もう一人、同じように連泊だった女性は白布温泉まで徒歩で往復したけれど帰りは死にそうになったと言っていたので、やっぱり迎えに来てもらったのは正解だった。

帰ったらまたお風呂に入って 今夜の夕食はイワナの塩焼きが付いて一品増えた。

今夜の夕食はイワナの塩焼きが付いて一品増えた。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。