仕事先は2か月前からテレワーク、公共交通機関も伊豆から帰って以降は一切使っていない。

出歩くのは近所の買い物とたまの散歩だけなのだが、歩いてみると飲食店でお昼のお弁当を売り出している所がどんどん増えていて、特に夜飲まない人間には入る機会の少ない店の味を試せるのがありがたい。

と言うことでご近所のお店応援、ついでにブログのネタ切れ救済で、お持ち帰り弁当特集。

まずは旗の台、中原街道沿いで昭和大学病院のお向かいにあるスペイン料理。 「スペイン食堂 石井」さん

「スペイン食堂 石井」さん

お店で直接注文、15分ほどで用意していただいたのは

イベリコ豚のハムを詰めたマッシュルームと、黒い器なのでさっぱり見えないのが残念なイカ墨パエリア。パエリアはマヨネーズがかかっているのが意外だったが、イカの身やパプリカもたっぷり入った御飯がおいし~。 デザートにはバスク・チーズケーキもあって、これらを洗足池のベンチで日向ぼっこしながら友人といただくのは楽しい。

デザートにはバスク・チーズケーキもあって、これらを洗足池のベンチで日向ぼっこしながら友人といただくのは楽しい。

武蔵小山駅前は再開発計画で居酒屋街がタワーマンションに代わってしまったが、ここから西小山に移転してしまったネパール料理屋「バルピパル」がこのタワマンの1階、裏の目立たない所に2軒目をオープンした。

「タンドール&スパイス酒場 チャチャフイ」

「タンドール&スパイス酒場 チャチャフイ」

カレーが何種類かあるうち、本日は羊と大根のカレーをチョイス。

骨や軟骨も入ったカレー、あまり辛くないという「普通」にしたけれど、思ったより結構スパイシーで、これは辛さ調整可。御飯に添えられたインゲンのアチャールもおいしい。

メニューには丸ごと1本の羊のすね肉カレーというのがあって、これ食べてみたい!

同じ武蔵小山の駅の反対側、小山高校との間の狭い小路を自分はひそかにグルメ通りと呼んでいる。

ここに数軒、普段は夜しか営業しない店が並んでいるのだが、現在はランチも営業中。 そのうちの1軒がそば屋の「ちりん」で、ここはおそばはもちろん、おつまみ類もおいしくて以前からお気に入り。

そのうちの1軒がそば屋の「ちりん」で、ここはおそばはもちろん、おつまみ類もおいしくて以前からお気に入り。

お持ち帰りにずいぶん力が入っていて、いくつもあるメニューの中の出汁巻き玉子パンを買ってみたら、これが見た目は悪いが超うまい!和風のお出汁でジューシーな玉子焼きにハニーマスタードマヨネーズがたっぷりかかって、これが垂れるので食べにくいのだけが玉の傷。

この1軒置いた隣にあるのは割烹の「うえ村」さん。

ここは武蔵小山にしてはちょっと高級なのでたけのこ弁当も980円するが、これはさすがに御飯もおかずも洗練されておいしい。

1480円とさらに高級な鯛弁当とあなご弁当もおいしそうだったので、これはまた試してみないと。

最後は駅前アーケードからまた奥に入った小路にある焼き鳥屋、「神鶏」さん。

こちらの唐揚げ弁当はボリューム満点。お醤油入れに入ったアルコール消毒液まで付けてくれた。

どのお店もがんばってる感がひしひし。

と言うことでこの企画は続く(多分)。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

福田家さんで朝食をいただいたが、バスの時間は10時過ぎなのでちょっと周りを散歩。

宿のすぐ隣には「伊豆の踊子」の文学碑、橋を渡ったところには「踊り子の足湯」があって 川沿いは「伊豆の踊子ハイキングコース」。

川沿いは「伊豆の踊子ハイキングコース」。

まさに踊り子様様だが、ここから天城峠までは10キロほど、徒歩220分と表示されている。

この石畳をちょっと歩いてみると

濃いピンクの桜に、よく見かける雑草だけれど石壁にびっしり咲いてきれい。

温泉を汲み上げるポンプの下、川べりに露天風呂らしきものが2つ並んでいるが、ここにお湯が張られることはあるのだろうか。

ここから引き返して、窓から見えた共同浴場へ行ってみる。

こちらは住民専用、宿に宿泊していれば入ることもできるようだが、扉が少し開いていたので中を覗かせてもらうと 激渋のシンプルさ。

激渋のシンプルさ。

お当番の名前があったり、寄付をした人が張り出されていたり、いかにも共同浴場。

川沿いには桜が咲いて鶯が鳴いているし、みかんがおいしそうに成って

苔むした石壁まで気持ちよく、来てよかったとしみじみ思う。

少し早めに宿をチェックアウトし、国道沿いのバス停に行ってみるとお向かいのコンビニに気になるのぼりを発見した。

こちらで手作りというフルーツサンド、何種類かあるうちのいくつかはすでに売り切れていて、地元産のいちごというこちらも残り2個。500円だったか、600円だったか、あとで電車の中で食べてみるといちごがぎっしり、生クリームがおいしくて、これは大当たり。我ながらこういうものは見逃さないのだ。

バス停からはまた修善寺行きに乗車。

と言うのもこのすぐ先にある河津七滝ループ橋を通ってみたかったから。

1981年に完成したというこの橋はぐるぐると2回転しながら45mを上るようになっていて

橋自体もかっこいいし、景色が変わっていくのも楽しくて大満足。

道はさらに標高を上げ、天城トンネルで峠を越えたらあとは下って湯ヶ島温泉へ。

バスで通っても結構な高低差、ハイキングをするにしても下りしかありえないと思うが、川端康成は湯ヶ島から湯ケ野まで高下駄で歩いたとある。タフだ。

1時間15分で修善寺駅に到着。

きれいな駅だが周りにはこれという店もなく、

ただ駅前のワサビ漬けの店の前にめずらしいワサビの花があったのでこれを買い、駅構内であじ巻き寿司を購入。 これは夕食にいただいたが、お湯をかけたワサビの茎は当日は普通のお浸しのようだったのに、ポン酢に漬けておいた翌日はツーンと鼻に来る辛味が出て驚いた。

これは夕食にいただいたが、お湯をかけたワサビの茎は当日は普通のお浸しのようだったのに、ポン酢に漬けておいた翌日はツーンと鼻に来る辛味が出て驚いた。

修善寺から三島へは伊豆箱根鉄道の各駅停車でのんびり。

駅や車体にやたら美少女キャラが目立って、修善寺駅に大きなカメラを持ったオタクが何人もいたのはこのためだったか。

三島からはお昼を食べようと熱海で下車。

熱海に降り立つのはもう何年ぶりだろうか、駅前からアーケードに入ると若い子たちがいっぱいいてびっくり。特に人気だというプリン屋の前には男の子同士のグループなどが列を作っていて、熱海がこんなことになっているとは。

横道に入るとちょっと感じのいいカフェがあったのでここでお昼。

しらすトーストと桜エビトースト、下のパンも付け合わせのピクルスもおいしくて満足。

最後はアーケードの中の干物屋さんで

アジの開きとまぐろの尾の身、ほほ肉をお土産に。

このまぐろ、軽く味が付いているのでラップのまま電子レンジにかけるだけで超おいしい。これを買うためにまた熱海に行きたいほど。

熱海から品川は新幹線であっという間。

1泊2日でもとても楽しめた伊豆の温泉旅、ここにさえ当分行けなくなるとは、わずか1ヶ月前でも思いもしなかった。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

熱川からは15分、4駅先の河津へ。

さらに駅前から修善寺行きの東海バスに乗る。

車窓からは川沿いの桜並木が見えるが、河津桜はとっくに緑の葉桜になっている。 こちらも乗車15分、湯ケ野で下車。

こちらも乗車15分、湯ケ野で下車。

バス停があるのは何の変哲もない国道沿いだが、ここから急な坂道を降りていくと狭い石畳の脇に営業しているのかどうかもさだかでない激渋の瀬戸物屋や旅館があって、いきなり昭和にタイムスリップしたような気分。

さらに行くと川に橋が架かっていて、渡った真正面にあるのが

本日の宿、福田家。明治12年創業という老舗、玄関先の提灯からもわかる通り、「日本秘湯を守る会」の会員宿である。

チェックインをしてすぐに案内されたのは橋の正面に見えていた建物の2階。

廊下の突き当りのドアを開けると、正面に↑この表示。

左手には洗面所とウォシュレットのトイレがあり、右手には廊下が伸びて

外を覗くと玄関前の伊豆の踊子が見える。

部屋は7畳と8畳の二間続きで、昔ながらの部屋ではあるがこたつの他にちゃんとエアコンも入っている。

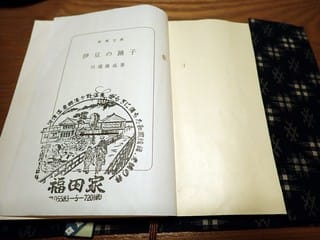

床の間には踊り子の太鼓が置かれ、「伊豆の踊子」の文庫本も。

実はこの有名な小説、ここに泊まることになってようやく読んだのだが

この部屋の窓から見える簾のかかった建物が小説に登場する共同浴場。

ここから踊り子が素っ裸で飛び出してきて手を振った、と小説にあるのだが、なるほどここからちゃんと見える、とちょっと感動。

しかしそれ以上に感動したのが窓それ自体で

模様の入ったすりガラスや、ねじ式の鍵がレトロで素敵すぎる。

部屋全体、昭和生まれの友人と自分には田舎の親せきの家に戻ったようで子供の頃を思い出し、古いけれどなんとも居心地がいい。 宿の人が淹れてくれたお茶と温泉饅頭で一服したら階下へ。

宿の人が淹れてくれたお茶と温泉饅頭で一服したら階下へ。

帳場の横、我々の部屋の真下は文学資料室になっていて、川端康成の写真類はもちろん

映画の歴代踊り子たちの写真やら、様々な人の色紙類もいっぱい。

それというのもこの宿には川端の他にも作家の逗留が多かったらしく 我々の隣の部屋には太宰治が滞在したとか。

我々の隣の部屋には太宰治が滞在したとか。

さて、帳場のすぐ前にはこれまたクラシックなガラス戸があって 入るとすぐにとても狭い更衣室。

入るとすぐにとても狭い更衣室。

すりガラスとは言え廊下に面しているので、神経質な女性はここで服を脱ぐのをためらうかもしれない。

しかし浴室に入ると階段を下りた先にタイルで囲まれた榧(かや)の木造りの浴槽があって

2人ならゆったり、3人ならいっぱいなほどの大きさだが、高い窓からの明かりがなんとも落ち着く。

カルシウム・ナトリウムー硫酸塩泉というお湯の温度は42℃ほどの適温、澄み切ってにおいもなく肌に優しくて、 脇の湯桝からコップで汲んで飲んでみるとほんの僅か塩気があるが飲みやすくておいしい。

脇の湯桝からコップで汲んで飲んでみるとほんの僅か塩気があるが飲みやすくておいしい。

浴室の造りと言い、お湯と言い、なんて品のいい温泉だろうか。

お湯を堪能したら18時から夕食。

新館の1階が個室の食事処になっていて

前菜やお造りにお鍋は牡丹鍋。特筆すべきはカリカリに揚げられたカサゴが頭からバリバリ食べられてものすごくおいしい。 さらに伊豆らしくこってりと煮つけられた大きな金目鯛が運ばれ、御飯はワサビ飯でおなかいっぱい。

さらに伊豆らしくこってりと煮つけられた大きな金目鯛が運ばれ、御飯はワサビ飯でおなかいっぱい。

どの料理も正統旅館料理でこの宿にぴったり。 寝る前のもう一湯は新館から一歩外に出た所にある露天風呂へ。

寝る前のもう一湯は新館から一歩外に出た所にある露天風呂へ。

と言ってもこちらにもちゃんと内湯があり、山茶花が散る露天は風情があるがお湯はぬるめ。

やっぱりこの宿のお風呂は榧風呂、と翌朝も入らせていただいて 朝食もこれぞ日本旅館というオーソドックスなメニューをおいしくいただいた。

朝食もこれぞ日本旅館というオーソドックスなメニューをおいしくいただいた。

こちらの宿は建物も古いがサービスも昔ながら、それが心地よくて、特に優しい雰囲気の上品な女将さんがとても素敵。

奇をてらわないこういう The 日本の温泉旅館こそ大切に守らないといけないんじゃないだろうか。

癖の強い個性的な温泉も楽しいが、優しいお湯もまた気持ちいい。 ところで歴代アイドルスターが主演するのでてっきり純愛ものだと思い込んでいた「伊豆の踊子」、読んでみたら全く印象が違って驚いた。

ところで歴代アイドルスターが主演するのでてっきり純愛ものだと思い込んでいた「伊豆の踊子」、読んでみたら全く印象が違って驚いた。

これって上流エリート学生が最下級身分の旅芸人が珍しくて興味を抱き、ロリータの方は映画をおごってくれる金持ちになつく話。

川端康成ってエロい。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

百合子さんが「週末はウロチョロしないでね要請」をする直前のこと、海外旅行に行けないならせめて国内の温泉旅館を応援しようと予約を入れてあったので友人と伊豆へでかけた。

出発は品川から、お久しぶりの踊り子号。

平日の午前中で一車両にお客さんは5,6人。これなら感染の心配はない、と友人も一安心。

途中雨もぱらつく天気の中、熱川に降り立つと幸いにしてここは曇っているだけ。

階段を上がって駅の外に出ると

すぐ目の前に目指す「熱川バナナワニ園」が見えた。

創業はなんと1958年という老舗のこちら、一度来てみたかったのだ。

駅の前にも建物が2つあるが、この他にも山の上に分園があるので まずはこのふざけたかわいいイラストのシャトルバスに乗る。

まずはこのふざけたかわいいイラストのシャトルバスに乗る。

名前の通りここの売りの一つはワニなのだが

友人がこのたぐいは苦手なのでここは素早く通り抜け お目当てのレッサーパンダの檻へ。

お目当てのレッサーパンダの檻へ。

ここには13頭もレッサーパンダがいるそうで、

ご高齢のパンダは小屋の奥でお休み中だったが、若い子はうろうろと動き回ってかわいい。

園内にはワニとレッサーパンダの他にも日本で唯一というアマゾンマナティがいるが

大きな体なのに水槽はやっと泳げるほどの広さしかなくて、ここに50年もいるのかと思うと気の毒すぎる。

現在はもちろん取り引きが禁止されているアマゾンマナティ、せめてもうちょっといい環境に引っ越しさせてやれないものか。

さらにウーパールーパーや変なカエルの水槽もあって

この変な取り合わせが昭和くさい。

ところでレッサーパンダを見たらお昼を回っていたのですぐにカフェに行きたかったのだが、熱帯果物の温室を通らないと行けないようになっていたので

これも名前の由来、バナナが何種類も植えられた温室や

これは初めて見たかもしれない、パパイヤの花を見ながら進んで

やっと分園の出口にあるカフェへ。海を見下ろす高台にあるので、天気が良ければ景色がとても良さそう。

ここでのお目当てはパフェ。

バナナやパパイヤはこの園内で採れたものを使っているそうで、熟してから収穫したバナナがさすがのおいしさ。公式キャラクター「熱川ばにお」君のクッキーもおいしい。

お腹を満たしたらまたシャトルバスに乗って、今度は本園の植物園へ。

こちらにもいささかセンスを疑うものもあるが

熱帯の珍しい花がいろいろあって

特に長い花房が下がるヒスイカズラは見たこともないような花の色。

藤棚のように作られた一角はまだつぼみだったけれど、これがすべて咲いたら壮観だろう。

園内一番奥にあるスイレン池も見事だ。

次の列車とバスの時間があるので見学はここまで。

全体に設備はお疲れ気味で昭和そのままだけれど、予想よりずっとみごたえがあって、ワニを見なくても2時間では足りなかった。

昭和の観光施設、侮るべからず。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

本来であれば今頃はベルギーにいるはずだった。

しかし主目的であった「ファン・アイク展」も結局会期半ばで中止、博物館の休館が延期されてとうとう再開できずに終わってしまった(泣)。

さて、その楽しみにしていたベルギー行きのためにこんな本を読んだ。 The Monuments Men

The Monuments Men

モニュメンツ・メンとはアメリカを中心に連合国側13か国のスタッフで結成された文化財保護のためのチームのこと。文化的に価値のある建造物を保護したり、ナチスに略奪された文化財の奪還が目的だが、このチームの構想が日本軍の真珠湾攻撃の1941年12月に始まったというのがまずすごい。

戦争と言えば敵国からお宝をさらってくるのが当たり前、ナチスでさえフランスから文化財を持ち出すのはナポレオンがさらっていったドイツのお宝を取り返しただけとうそぶいていたそうだし、ベルリンを陥落させたソ連軍にはスターリンの指示でお宝を持ち出すチームまであったのだとか。

そんな中、奪還したものを元の持ち主に戻す努力をしたこのチームは素晴らしいし、その中心になったアメリカはこの当時はちゃんとした正義感があったんだなと思う。

さて、なぜこの本がベルギーと関係があるかと言うと、ベルギー南部は連合国とドイツとの激戦地だったから。今回の旅ではアルデンヌ地方に足を延ばそうと考えていたのだが、リエージュなど第二次大戦でほとんど破壊されていたとは、まったく不勉強にもこの本を読むまで知らなかった。

欧米人観光客はベルギー南部と言えば呑気な城巡りよりも戦跡巡りだということも旅程を作り始めてやっと知った。

それ以上に今回の旅に関係していたのはナチス・ドイツがさらっていった大量のお宝の中にゲントの「神秘の子羊」があったこと。これがオーストリアの塩鉱山の奥深くに隠され、危うくヒットラーの狂信者に爆破されるところを鉱山関係者の機転により救われ、連合国側がここにたどり着いた後もあわやソ連軍にさらわれたかもしれない、とゲントにこの祭壇画が戻ったのはまさに奇跡と言いたいほど。

と、興味深いエピソード満載のこの本だが、ばらばらに活動していた複数のチーム・メンバ-の動向を戦争の進展と共に並列で描くものだから、第二次大戦末期のヨーロッパ戦線がどう動いたかはわかりやすいが、モニュメンツ・メンの活躍は小間切れで読みづらい。

大体13か国からのスタッフがいたはずなのに活躍するのはほぼアメリカ人で、しかしこれはアメリカ人が書いたものだから仕方ないか。

中で一人、ルーブル内でナチスの動向をひそかに監視していたフランス人女性はさすがに大きく取り上げられていて、この人が関係した列車による美術品持ち出しの阻止は「大列車作戦」という映画になっている。

この本自体もジョージ・クルーニーが映画にしていて、奪還されたお宝の中にブルージュのミケランジェロ作のマドンナ像があったので、映画も翻訳本も邦題は「ミケランジェロ・プロジェクト」となっている。

引きこもりの毎日、この2本でも見ようかな。

「大列車作戦」の方が絶対に面白そうだけど、さてTsutayaにあるだろうか。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

ヨーロッパに行くとペットの犬と散歩している人を良く見かける。

しかしアジアでは犬よりも猫を見かけることの方がずっと多いように思う。

昨年末のバンコクでも

フラワーマーケットにはひもでつながれたゴージャス系がいたし

アユタヤの写真館にいた白猫にはオーナーがメロメロ。 龍が巻き付いたワット・サムプランでは黒猫が尼さんに甘え

龍が巻き付いたワット・サムプランでは黒猫が尼さんに甘え

ワット・ドンワイの水上マーケットの端まで行くと猫天国になっていた。

アジアの市場に猫は付き物のようで サンダカンの市場にも安心しきって眠る猫。

サンダカンの市場にも安心しきって眠る猫。 スカウのリゾートにも甘やかされている猫がいたし

スカウのリゾートにも甘やかされている猫がいたし コタキナバルのサバ州立博物館のカフェと言うか食堂テラスは猫だらけ。

コタキナバルのサバ州立博物館のカフェと言うか食堂テラスは猫だらけ。

しかし猫写真、なかなか岩合さんのようにはいかないな。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

今回のボルネオ旅はいつもより戦利品少なめ。

特に前半のサンダカンは観光客も少ないし、すぐにジャングルリゾートに行ってしまったので 買ったのは空港の売店のこれだけ。

買ったのは空港の売店のこれだけ。

甘辛く味付けしたジャコはちょっとピリ辛でもあって、ビールのつまみにぴったり(のはず。自分は飲まないけど) これはコタキナバルのナイトマーケットで買ったスナック。

これはコタキナバルのナイトマーケットで買ったスナック。

小麦粉のタネを油で揚げたお菓子だが、真ん中に黒糖が入っているのがおいしい。

ローカルのお菓子はほとんど揚げ菓子のようだ。 こちらも揚げたスナックだがボルネオ特産というわけではなく、ペナンで初めて見つけてはまったもの。

こちらも揚げたスナックだがボルネオ特産というわけではなく、ペナンで初めて見つけてはまったもの。

かっぱえびせんをもう少し堅くしたような食感でえびならぬ魚入り。

なぜかコンビニには必ずあるのにスーパーにはないところが多くて、しかしスリア・サバのスーパーで小袋30個入りパックを発見。がさばるけれどたったの6.8リンギット(約180円)、次にマレーシアに行ったらカバンいっぱい買いたいほど好き。 この他スーパーで買ったのはおなじみカヤジャムやマンゴーグミ、ボトルに入ったボルネオ特産の胡椒は隣のサラワク州産が多いらしいが、これはサバ州産。

この他スーパーで買ったのはおなじみカヤジャムやマンゴーグミ、ボトルに入ったボルネオ特産の胡椒は隣のサラワク州産が多いらしいが、これはサバ州産。

サバ州特産のサバ・ティーは紅茶だが、コクや香りはそれほどないものの渋みもほとんどなくてお安く、麦茶やほうじ茶のように普段使いにいい。 こちらはスリア・サバ内のパン屋さんで買ったクッキー類で、右上のコロコロしたものはパイナップルケーキ。インドネシアやマレーシアではこんな一口サイズがほとんどで、台湾のもおいしいがこちらも食べやすくていい。

こちらはスリア・サバ内のパン屋さんで買ったクッキー類で、右上のコロコロしたものはパイナップルケーキ。インドネシアやマレーシアではこんな一口サイズがほとんどで、台湾のもおいしいがこちらも食べやすくていい。 最後は本屋で見つけたこちら。

最後は本屋で見つけたこちら。

マラッカとペナン出身のプラナカンの両親を持つ作者が親戚や知人から聞いた実話を元に書いた物語集。

この中にもいくつか戦争中の日本軍が登場する話があって、ボルネオ島だけではなくマレー半島でも恐れられ、憎まれていたことがよくわかる。

今は仲良くしてくれることに感謝しないと。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

1月26日 続き

お昼を食べたら今夜遅くの飛行機で帰国するのでホテルをチェックアウト、荷物を預けてGrabでおでかけ。

やってきたのは街の北にあるコタキナバル市立モスク。

運転手が親切に「外国人はそこの受付で入場券を買ってね」と教えてくれて車を降りると、間髪を入れずに係員がやってきて「こっちに来てください」と門の外に誘導する。

「これを読んでください」というので張り紙を見ると 「当分の間観光客は入場お断り」とのご託宣。

「当分の間観光客は入場お断り」とのご託宣。

中国から来たわけじゃないと言っても「残念ながら外国人はすべてだめです」と厳しい。

実はここに来たのはモスクを見るためではなく、敷地内にある食堂にココナッツかき氷があると聞いたのでそれを食べるため。

そこに行きたいだけなんだけど、と言っても敷地内には入れてくれなくて、1月末のこの時には過剰反応じゃないかと思ったが、今にして思えばこの処置は非常に正しかったわけ。

「あちらにいい撮影スポットがありますから」と言うので

水に浮かぶきれいな外観を眺めるだけで観光終了。

すぐにまたGrabを呼んだが、流しのタクシーなど通るところではないので、このシステムが使えてよかった~。

次に向かったのは街の南側にあるサバ州立博物館。

本館はボルネオ原住民の住居を模した立派な建物、その周りに広大な敷地が広がっている。

まずは15リンギットの入場料を払って冷房の効いた本館へ。

1階の正面には大きなクジラの骨格標本。

そこから中二階に上がるとボルネオの原住民族の展示があって

独特の装飾の衣装や音楽

わずかだけれど首狩りに関する展示まである。この島では100年ぐらい前まで行われていた風習で、狩ってきた首は魔除けとして家に飾っていたとか。

興味深かったのはこの島の歴史に関するギャラリー。

古い時代から原住民が住み、海岸部ではブルネイ王国などが貿易で栄えていたこの島が変わり始めるのは19世紀にオランダ人やイギリス人が植民地支配を始めてから。

しかし展示を見るとイギリスの支配のことはそれほど悪く書かれていなくて、むしろ教育など社会システムを近代化してくれたことを評価している。

逆にうらみたっぷりなのが第二次大戦中の日本軍の支配。

初めこそ西洋人支配を終わらせてアジア人同士共栄しようといい顔していたものが次第に残酷な顔を見せるようになり、その最たるものが2500人以上の捕虜を殺してしまったサンダカン死の行進となれば無理もない。

それほど多くは書かれていないが、この展示は読みふけってしまった。

これ以外は建物の立派さに比べて充実しているとは言えない展示をあっという間に見終えてしまって、地図に蘭園の表示があるので外に出てみる。

標識の通りに行ってみると このジャングルが蘭園?

このジャングルが蘭園?

時期ではないのか花は一つも見えず、暑いし他に人っ子一人いないのも気持ち悪くて大汗かきながらここを抜け出た。

さらに行くと池の周りに伝統家屋を移築した一角がある。

中に入ることもできて、民芸品を並べて売っている家もあり、離れた所にはさらに多くの家屋が展示されているらしいが、敷地が広すぎてとても歩いていく気にはならない。

そこで本館前の駐車場の端にある食堂に入って

緑のニョロニョロと小豆の入ったチェンドルで生き返る。

この後はまたGrabで街中に戻り、昨晩も行ったスリア・サバへ。

ここの4階には海に面した大きなフードコートがあって

テラスに出ることもできるので気持ちいい。

ここでしばらくぼーっとして、館内に戻るとなにやらにぎやか。 見ると吹き抜けの下に大勢の人が集まっていて、

見ると吹き抜けの下に大勢の人が集まっていて、

中央では龍と獅子が躍っている。中国正月は華やかだ。

この時点で17時。少し早いがボルネオ最後の夕食を摂りに行く。 すでに歩道にまでお客さんがあふれ出た「新記」は待望のバクテーの店。本命はホテルの目の前の「佑記」だったがそちらは今日もお休み、No.2と言われるこちらが今日は開いていたのでやってきた。

すでに歩道にまでお客さんがあふれ出た「新記」は待望のバクテーの店。本命はホテルの目の前の「佑記」だったがそちらは今日もお休み、No.2と言われるこちらが今日は開いていたのでやってきた。

たくさんいる店員が手際よく相席につかせてくれたテーブルは料理人の目の前。

おじさんたちが次から次へとバクテーの鍋を用意している。

自分が頼んだのももちろんバクテーに青菜炒め、御飯にお茶で、25リンギットはお正月料金+10%込み。 こちらのバクテーは中身がすべてミックスになっていて、スペアリブの他に肉団子やホルモンも入ってボリューム満点。スープはさっぱりしているがかなり漢方臭が強くて苦みも感じる。

こちらのバクテーは中身がすべてミックスになっていて、スペアリブの他に肉団子やホルモンも入ってボリューム満点。スープはさっぱりしているがかなり漢方臭が強くて苦みも感じる。

おいしくいただいたが、個人的にはシンガポールの「ソンファ」の方が好み。

コタキナバルNo.1と聞く「佑記」と食べ比べてみたかった。

食事のあとはまたまたスリア・サバへ戻って、仕上げはスパでマッサージ。

モール内のJari Jari Spaは内部が驚くほど広くて、施術はもちろん個室。

2時間のMount Kinabalu Treatmentなるメニューを頼むとまずはフットバス。その後はオイルを使ったドゥスン族のマッサージだが、思ったよりもしっかりと強めで、特に背骨まわりをしっかりともんでくれる。

最後に温めた石を背中や脚にお灸のように乗せるのだが、これがかなり熱くて、「熱い」と言うとなぜか施術師のお姉さんはコロコロと笑って喜ぶ。いや、まじ熱いんだってば。

施設はきれいだし施術もしっかりしていたが、これで488リンギット(約13,000円)はちょっと高かったかも。

街中にはもっと安そうな所がいっぱいあったし、次はそちらに行こう、とまた来る気満々。

ホテルで荷物をピックアップしてGrabで空港へ。

今日は本当にGrabにお世話になった。 コタキナバルの空港はそこそこ大きくて免税店などもあるが、ここは素通りしてラウンジへ。

コタキナバルの空港はそこそこ大きくて免税店などもあるが、ここは素通りしてラウンジへ。

マレーシア航空のラウンジは改装中でPlaza Premium Loungeのみ営業中。

あまり広くない所に韓国人のお客さんが圧倒的に多かったが それも道理、出発案内を見れば韓国行きの飛行機がずらり。

それも道理、出発案内を見れば韓国行きの飛行機がずらり。

食べ物もそれなりにあったが飲み物だけいただいて定刻0時50分の成田行きマレーシア航空に搭乗、朝の7時過ぎに無事到着。

しかしこれきり当分成田と縁なしになろうとは、この時は思いもしなかった。

1月のボルネオ、つくづく行っておいてよかった。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

インド在住の青蓮さんが対コロナのすてきな動画を紹介してくださったのでこちらでもご紹介。

まずはボリウッドスターたちによるインド応援ソング。

「Toilet」や「パッドマン」のアクシャイ・クマールが出ていて、さすが社会派だなと感心。

Muskurayega India | Official Video | An initiative by Jjust Music and Cape of Good Films

もう一つはこちらこそインド映画界を代表するアミターブ・バッチャンはじめ、こちらもスターが次々登場するショートフィルム。

#Family - A Made At Home Short Film

どちらも各スターの自宅で撮影したものを繋ぎ合わせているそうで、さすがいいお宅にお住まい、とか思うが、ちゃんと映画界で働く末端の人々にまで思いを馳せて援助を呼び掛けているところが素晴らしい。

欧米の芸能人は何かという時のチャリティー活動がうまいが、インド映画界もすごい。

さて、日本では何ができるだろうか。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

1月26日

今朝も朝食はホテルからすぐの「富源」へ。

ここは本来パンを焼かないロティカーウィンで有名らしいが、好みで焼いたカヤトーストを。甘いカヤジャムにバターの塩気がおいしいんだよね。

さて、日曜日の本日はホテルの目の前のガヤ通りが端から端までサンダーマーケットになっている。この日このホテルに泊まったのはこれが目当ての一つだったから。

お店の多くは似たような衣類や土産物店だけれど

変なポーチや飾り物を売っていたり

渋い骨董屋やナマコを売る店があったりする。

この通りにも珍しい果物を並べた屋台があるが

この一本裏通りに入るとここはほぼ生鮮食品市場になっていて

昨晩のタラップやらマンゴー、パッションフルーツなど山盛りで、許されるならスーツケースいっぱい持ち帰りたい!

見たことのない野菜もあるし

生きた魚は食用なのかペット用なのか。

カラフルなお菓子やらちまきの店などもあって、食べ物以外買いたくなるものはそれほどないが、冷やかして歩くのは楽しい。

7時前から店開きするサンデーマーケットも9時近くなるとすごい人出なので移動。

夜には階下がドリアンマーケットになる高架橋を渡った先はセントラルマーケットの屋内市場。

2階に入るとすぐに大きなフードコートになっているが、残念ながらこの日は市場が休みで閑散としている。 ここから外を覗くと渡船乗り場は大勢の人でにぎわっている。

ここから外を覗くと渡船乗り場は大勢の人でにぎわっている。

そこで下に降りてみると

その脇の鮮魚市場は絶賛営業中。ここで働いている人たちはほとんどマレー系のようで、だから春節でも休んでいないのだろう。

アジのような魚や赤貝がおいしそう。

ハタの類もいっぱいあるし

卵をいっぱい持ったウチワエビや立派なロブスターもあって、魚市場は楽しすぎる。

休業中の屋内市場の端、魚市場のお向かいには肉屋が少し出ていたが

こちらはほんの2,3軒しか営業していなくて、ここでは圧倒的に魚が優勢。

さらに市場の周りの歩道には野菜を売る屋台がいっぱい。

セントラルマーケットが休業中でもこの盛況、コタキナバルの市場はすごい。

帰路にはローカルスーパーなども覗きつつ、昼前にホテルに帰還。

今日のお昼はサンデーマーケットで買ったちまき。

もち米の中に入っているのは肉そぼろ、クルクルと竹の葉で巻かれていたのはういろうのようなもの。

どれもエコ包装で1リンギットもしない。

なかなかおいしかった。![]() ←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。