1月22日

朝の飛行機でマンダレーを発ち、シャン州のヘーホーへ。

30分の飛行はエア・マンダレーで。フリーシーティングで一番前に座ったらCAさんが目の前。制服もかわいい。

到着したヘーホーは小さな田舎空港。

到着したヘーホーは小さな田舎空港。

迎えの車に乗って早速観光に出発。

車は北へ向かうが、走り出した途端に今までいた中部平原とは景色が全く違うことに気がつく。

これまでの景色が茶色い平面だったのに比べ、柔らかい起伏に畑がカラフルなパッチワークを描き

なんと桜まで咲いているではないか。

なんと桜まで咲いているではないか。

もうこの景色だけでシャン州を気に入る。

ぎっしり乗った耕運機トラックの乗客はカラフルなスカーフを頭に巻き、シャン・バッグと呼ばれる頭陀袋を本当にみんな肩からかけているのが面白い。

我らがドライバー氏もシャン・パンツを着用。幅広パンツは快適そうだ。

我らがドライバー氏もシャン・パンツを着用。幅広パンツは快適そうだ。

途中にはミカンの産地があり、道端には露天が並ぶ。

途中にはミカンの産地があり、道端には露天が並ぶ。

でもこのおばちゃんの所のミカンは種が多くてちょっとぼけた味だった。

次に車が止まったのはやはり道端のこちらのお店。

たくさん並んだ袋の中はページョーというヒヨコ豆の揚げ物。これがパリパリと軽く揚がり、プレーンな塩味ですごくおいしい。

裏でお姉さんが揚げていたのはこれも豆粉のお菓子。こちらは甘くてかなり油っこい。

そしておばちゃんが持っているのは自家製と言うお茶の葉の漬物、ラペットゥ―。味見させてもらうと、これが今まで食べた中でも一番おいしい。日持ちもするというので同行者と半分こすることにしてお買い上げ。ヤンゴンっ子のガイドさんも買い込んでいたが、シャン州はお茶の産地なのでさすがに味が違うんだそうだ。

やがて車は小さなピンダヤの村に到着。

ちょうど昼時ということで今日も一麺、またも道端の屋台店に寄ってもらう。

本場のシャン・カオスエはあっさりと食べやすくてもちろんおいしいが、それ以上においしかったのは揚げ豆腐。ヒヨコマメでできた揚げ豆腐は外がカリカリ、中はねっとりとして、これをまたヒヨコマメのペーストや香草を加えたピリ辛のタレにつけて食べるとうまーい!

喜んで食べていると賢そうなお姉ちゃんと弟がお母さんの麺を食べに来た。

さらに子守中のおじいちゃんがやって来て、我々が日本人と知ると「去年は40人ぐらいの日本人がこの村に来たよ」と教えてくれる。なんでもどこかの大学からホームステイにやってきてしばらく滞在していたらしい。

お姉ちゃんに「日本に行きたい?」と聞いたら、「遠いからいやだ」って。

さらに近所で仕事をしていたお姉さんたちがお昼をしにやってきた。

揚げ豆腐を注文して、あとは持ってきたお弁当をみんなでシェアするんだそうな。なんだか楽しそう。

昼食の後、やっと目的地であるピンダヤの洞窟寺院へ。

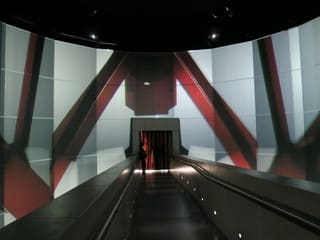

本来は下の村から階段を上ってくるべきなのだろうが、いつものごとく車で乗り付け、右手に見えるエレベーターへ。

本来は下の村から階段を上ってくるべきなのだろうが、いつものごとく車で乗り付け、右手に見えるエレベーターへ。

エレベーターおじちゃんの操作で上へ上がれば、下から続く階段と周りの景色が良く見える。

到着したところには立派なホールがあり、階段を上がると

到着したところには立派なホールがあり、階段を上がると

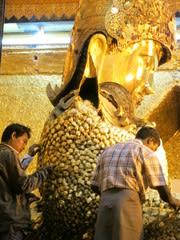

洞窟の中に金色の仏様がぎっしり。

あまりにも多くの仏像が密集して置かれているので初めはわからないが、迷路のような通路をすり抜けていくと洞窟は奥へ奥へとかなり広い。

8000体以上もあるという仏像は18世紀ごろから置かれているらしいが、ミャンマーでは美しく修復することが功徳と考えられているのでどれもぴかぴか。しかも次々と新たに置かれるものだけではなく、修復したものにまで最近の寄進者の名前が書きこまれているので一見どれが古いものだかよくわからない。

しかしよく見ればなかなか味わい深い仏様もあり

とにかくこの熱意には圧倒される。

洞窟寺院を出たら参道のお土産屋さんをひやかしてみる。

シャン州特産のお茶とお茶請けを売っている店が多いが

気前よく試食させてくれるのはどこの店も一緒。蟻んこのふりかけみたいなものも試食したと思うが、どんな味だったか、忘れてしまった

ちなみにここで買ったシャンのお茶、飲みやすいウーロン茶のようでとてもおいしかった。

もっといっぱい買ってくれば良かった。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

朝の飛行機でマンダレーを発ち、シャン州のヘーホーへ。

30分の飛行はエア・マンダレーで。フリーシーティングで一番前に座ったらCAさんが目の前。制服もかわいい。

到着したヘーホーは小さな田舎空港。

到着したヘーホーは小さな田舎空港。迎えの車に乗って早速観光に出発。

車は北へ向かうが、走り出した途端に今までいた中部平原とは景色が全く違うことに気がつく。

これまでの景色が茶色い平面だったのに比べ、柔らかい起伏に畑がカラフルなパッチワークを描き

なんと桜まで咲いているではないか。

なんと桜まで咲いているではないか。もうこの景色だけでシャン州を気に入る。

ぎっしり乗った耕運機トラックの乗客はカラフルなスカーフを頭に巻き、シャン・バッグと呼ばれる頭陀袋を本当にみんな肩からかけているのが面白い。

我らがドライバー氏もシャン・パンツを着用。幅広パンツは快適そうだ。

我らがドライバー氏もシャン・パンツを着用。幅広パンツは快適そうだ。 途中にはミカンの産地があり、道端には露天が並ぶ。

途中にはミカンの産地があり、道端には露天が並ぶ。でもこのおばちゃんの所のミカンは種が多くてちょっとぼけた味だった。

次に車が止まったのはやはり道端のこちらのお店。

たくさん並んだ袋の中はページョーというヒヨコ豆の揚げ物。これがパリパリと軽く揚がり、プレーンな塩味ですごくおいしい。

裏でお姉さんが揚げていたのはこれも豆粉のお菓子。こちらは甘くてかなり油っこい。

そしておばちゃんが持っているのは自家製と言うお茶の葉の漬物、ラペットゥ―。味見させてもらうと、これが今まで食べた中でも一番おいしい。日持ちもするというので同行者と半分こすることにしてお買い上げ。ヤンゴンっ子のガイドさんも買い込んでいたが、シャン州はお茶の産地なのでさすがに味が違うんだそうだ。

やがて車は小さなピンダヤの村に到着。

ちょうど昼時ということで今日も一麺、またも道端の屋台店に寄ってもらう。

本場のシャン・カオスエはあっさりと食べやすくてもちろんおいしいが、それ以上においしかったのは揚げ豆腐。ヒヨコマメでできた揚げ豆腐は外がカリカリ、中はねっとりとして、これをまたヒヨコマメのペーストや香草を加えたピリ辛のタレにつけて食べるとうまーい!

喜んで食べていると賢そうなお姉ちゃんと弟がお母さんの麺を食べに来た。

さらに子守中のおじいちゃんがやって来て、我々が日本人と知ると「去年は40人ぐらいの日本人がこの村に来たよ」と教えてくれる。なんでもどこかの大学からホームステイにやってきてしばらく滞在していたらしい。

お姉ちゃんに「日本に行きたい?」と聞いたら、「遠いからいやだ」って。

さらに近所で仕事をしていたお姉さんたちがお昼をしにやってきた。

揚げ豆腐を注文して、あとは持ってきたお弁当をみんなでシェアするんだそうな。なんだか楽しそう。

昼食の後、やっと目的地であるピンダヤの洞窟寺院へ。

本来は下の村から階段を上ってくるべきなのだろうが、いつものごとく車で乗り付け、右手に見えるエレベーターへ。

本来は下の村から階段を上ってくるべきなのだろうが、いつものごとく車で乗り付け、右手に見えるエレベーターへ。

エレベーターおじちゃんの操作で上へ上がれば、下から続く階段と周りの景色が良く見える。

到着したところには立派なホールがあり、階段を上がると

到着したところには立派なホールがあり、階段を上がると

洞窟の中に金色の仏様がぎっしり。

あまりにも多くの仏像が密集して置かれているので初めはわからないが、迷路のような通路をすり抜けていくと洞窟は奥へ奥へとかなり広い。

8000体以上もあるという仏像は18世紀ごろから置かれているらしいが、ミャンマーでは美しく修復することが功徳と考えられているのでどれもぴかぴか。しかも次々と新たに置かれるものだけではなく、修復したものにまで最近の寄進者の名前が書きこまれているので一見どれが古いものだかよくわからない。

しかしよく見ればなかなか味わい深い仏様もあり

とにかくこの熱意には圧倒される。

洞窟寺院を出たら参道のお土産屋さんをひやかしてみる。

シャン州特産のお茶とお茶請けを売っている店が多いが

気前よく試食させてくれるのはどこの店も一緒。蟻んこのふりかけみたいなものも試食したと思うが、どんな味だったか、忘れてしまった

ちなみにここで買ったシャンのお茶、飲みやすいウーロン茶のようでとてもおいしかった。

もっといっぱい買ってくれば良かった。

店名は・・・読めない。

店名は・・・読めない。

すぐに試食用の皿が差し出され、頼めば他の種類もいくらでも切ってくれる太っ腹さ。

すぐに試食用の皿が差し出され、頼めば他の種類もいくらでも切ってくれる太っ腹さ。

サッカーをするお人形なども登場する。

サッカーをするお人形なども登場する。 人形と踊り子の共演も面白い。

人形と踊り子の共演も面白い。

第二次大戦中は日本軍の侵攻を止めるため破壊されたので、現在かかる2本の橋はもちろん戦後にかけられたもの。

第二次大戦中は日本軍の侵攻を止めるため破壊されたので、現在かかる2本の橋はもちろん戦後にかけられたもの。 渡った先がマンダレーやアマラプラ以前に王都だったインワ。

渡った先がマンダレーやアマラプラ以前に王都だったインワ。

こんなに来ちゃった。

こんなに来ちゃった。

ここインワでは馬車に乗って観光するのがお約束。

ここインワでは馬車に乗って観光するのがお約束。 元王都のインワには修復された城壁もあることはあるが

元王都のインワには修復された城壁もあることはあるが

城壁の中もバナナ畑が続いていたりするのだが。

城壁の中もバナナ畑が続いていたりするのだが。

たくさんの馬車が集まる船着き場からまた川を渡って、マンダレーに帰ろう。

たくさんの馬車が集まる船着き場からまた川を渡って、マンダレーに帰ろう。 左はイチゴのウニ和え最中、右はウニアイスクリームの最中。

左はイチゴのウニ和え最中、右はウニアイスクリームの最中。 前菜はにぎやかな10品盛り。

前菜はにぎやかな10品盛り。 美しいグリーンピースのお椀は中にやさしい卵の蒸し物入り。

美しいグリーンピースのお椀は中にやさしい卵の蒸し物入り。 いつもの通り盛りだくさんのお造りはつまの一つ一つまでがおいしい。

いつもの通り盛りだくさんのお造りはつまの一つ一つまでがおいしい。 桜鱒の桜餅は昨年も楽しませていただいた一品。

桜鱒の桜餅は昨年も楽しませていただいた一品。 豚角煮の新玉ねぎソースは少し食感を残しながらとろとろになって、昨年よりも進化している。こごみに桜エビの衣のてんぷらもおいし~。

豚角煮の新玉ねぎソースは少し食感を残しながらとろとろになって、昨年よりも進化している。こごみに桜エビの衣のてんぷらもおいし~。 揚げ物は自家製ベーコンとチーズを巻いた太刀魚。燻製の香りがいい。

揚げ物は自家製ベーコンとチーズを巻いた太刀魚。燻製の香りがいい。 ふたを開けた途端に立ち上る春の香りと鮮やかな色合いがたまらない。

ふたを開けた途端に立ち上る春の香りと鮮やかな色合いがたまらない。 フルーツにメロンムース、苦みが効いてとてもおいしい抹茶わらびもちにもう一品出てきた。

フルーツにメロンムース、苦みが効いてとてもおいしい抹茶わらびもちにもう一品出てきた。

本堂の入り口には金箔を売る窓口があり、次から次へと購入する信者さんたち。

本堂の入り口には金箔を売る窓口があり、次から次へと購入する信者さんたち。

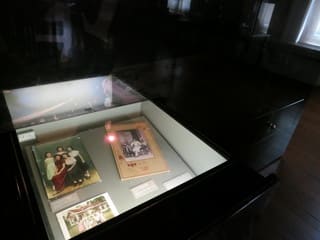

境内に飾られた写真を見ると1901年には仏様は普通に彩色されていた様子。それが1935年には全身金ぴかになり、お体がボコボコになってしまったのはここ20年ほどのことのよう。

境内に飾られた写真を見ると1901年には仏様は普通に彩色されていた様子。それが1935年には全身金ぴかになり、お体がボコボコになってしまったのはここ20年ほどのことのよう。

別名「おっぱいパゴダ」の名前の通りのお姿。

別名「おっぱいパゴダ」の名前の通りのお姿。

ちなみに左がミンドン王、右がティボー王。

ちなみに左がミンドン王、右がティボー王。

全体像は模型で見なければよくわからないほど。

全体像は模型で見なければよくわからないほど。

そうこうしているうちにエラワディ川の向こうに夕日が沈む。

そうこうしているうちにエラワディ川の向こうに夕日が沈む。

Aye Myit Tar Restaurant

Aye Myit Tar Restaurant

そしてメインには魚のカレー(左)とエビのカレー(写真なし)、鶏モツのカレー(右)を注文したが、レバーと砂肝の鶏モツカレーがくさみもなくねっとりとして絶品。ガイドさんが自分用に追加注文したぐらいだからミャンマー標準からもかなりおいしかったと思われる。

そしてメインには魚のカレー(左)とエビのカレー(写真なし)、鶏モツのカレー(右)を注文したが、レバーと砂肝の鶏モツカレーがくさみもなくねっとりとして絶品。ガイドさんが自分用に追加注文したぐらいだからミャンマー標準からもかなりおいしかったと思われる。 朝焼けの空からは遊覧を終えた気球が次々に降りてくるところ。

朝焼けの空からは遊覧を終えた気球が次々に降りてくるところ。

到着エリアには国際空港として入国管理があり、ベルトコンベアもやたら大きいが、現在国際線は飛んでいないんだそうだ。

到着エリアには国際空港として入国管理があり、ベルトコンベアもやたら大きいが、現在国際線は飛んでいないんだそうだ。

移動した先には観光客がわんさか。

移動した先には観光客がわんさか。

こちらの白い服の子供たちはお坊さん見習い。僧侶になりたいというよりも、僧院には孤児院のような役割もあるそうだ。

こちらの白い服の子供たちはお坊さん見習い。僧侶になりたいというよりも、僧院には孤児院のような役割もあるそうだ。

皆様も一枚、いかがですか。

皆様も一枚、いかがですか。 まるでラブホのような名前だが、自称4.5星の高級ホテル。

まるでラブホのような名前だが、自称4.5星の高級ホテル。

元は修道院だったところを今はレストランやバーにしてしまったとは、罰当たりな。

元は修道院だったところを今はレストランやバーにしてしまったとは、罰当たりな。 しかしこれで約1200円とは、最近ミャンマーやインドネシアばかり行っていたので、日本並みの物価がひどく高く感じる。

しかしこれで約1200円とは、最近ミャンマーやインドネシアばかり行っていたので、日本並みの物価がひどく高く感じる。

50年代~70年代のシンガポールのファッションを紹介していたり

50年代~70年代のシンガポールのファッションを紹介していたり

「J級よくばりエビ飯」だそうで

「J級よくばりエビ飯」だそうで

辛かった・・・。

辛かった・・・。 小ポッパ山は土着信仰の聖地とされているが、この印象的な姿を見ればむべなるかなと思う。

小ポッパ山は土着信仰の聖地とされているが、この印象的な姿を見ればむべなるかなと思う。

と言うわけで聖地を見下ろしながらチキンサラダのランチ。

と言うわけで聖地を見下ろしながらチキンサラダのランチ。 出所はこの屋台に囲まれたシンプルな建物。

出所はこの屋台に囲まれたシンプルな建物。

こちらのおじさんというかおばさんはナイフを振り回して踊る。

こちらのおじさんというかおばさんはナイフを振り回して踊る。

こちらのキレイどころ(?)におひねりが渡されるとお札が頭からつりさげられる。

こちらのキレイどころ(?)におひねりが渡されるとお札が頭からつりさげられる。 見物人には子供も多く、みな口を開けてオカマさんたちの踊りを見ている。若い女の子たちはゲラゲラ笑いながら見ており、まさにゲテモノを見物しているという感じ。

見物人には子供も多く、みな口を開けてオカマさんたちの踊りを見ている。若い女の子たちはゲラゲラ笑いながら見ており、まさにゲテモノを見物しているという感じ。