ハンガリー料理のついでにその他の料理本コレクションを一挙放出。

まずは一番近いところでお隣、韓国。

これはレシピ本ではなく、韓国料理の紹介本。何でできていてどうやって食べるか、そして重要な点、どのくらい辛いかが説明された、おそらくは西洋人向けの本。ローマ字表記と一緒にハングルも出ていて、なかなか良くできている。

今年の正月にハノイで買ったベトナム料理の本は香港の出版社のもの。写真がきれいで、材料も身近なので一番作りやすい。生のハーブが手に入ればもっといいけれど。

オーストラリアのタスマニアで買った本は「囚人のレシピ」。タスマニアはイギリスの流刑地だったのでこんなタイトルになっている。中身はなんてことないイギリス料理の本だけれど、蒸しカンガルーの作り方なんてのが出ているところがオーストラリア。

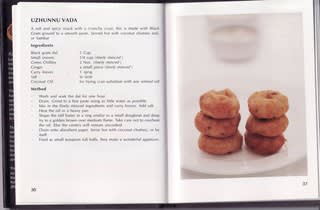

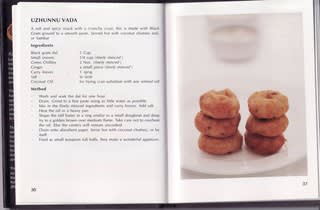

マレーシアで買ったのはニョニャ料理の本。

マレーシアで買ったのはニョニャ料理の本。

ニョニャは中国系とマレー系の合体なので料理もカレーあり、中華風ありの合体料理。おいしそうなのだけれどスパイスが複雑なのと時間の掛かる料理ばかりなので一つも作ったことはない。

大体カレー系はスパイスをそろえるのが大変。だから

パキスタン料理も

ネパール料理も

ネパール料理も

南インド、ケララの料理も写真を眺めるだけ。

ただし比べてみると「みんなカレー」と思っていたものの違いがちょっとわかってくる。

パキスタンは肉を使ったこってり重そうなカレーが多いし、南インドはココナッツミルクを使う以外はさらさら軽いカレーが多い。

ネパールの料理本にはカレーよりも野菜のスパイス炒めのような手軽な料理が多い。

ウズベキスタンで買ったこの本はウズベク語、英語、ロシア語の3カ国表記。写真の質は悲しいほど悪いが、全ページカラー写真入りでたくさんの料理が紹介された立派な本だ。

ウズベキスタンで買ったこの本はウズベク語、英語、ロシア語の3カ国表記。写真の質は悲しいほど悪いが、全ページカラー写真入りでたくさんの料理が紹介された立派な本だ。

料理はアラブやトルコ風のサラダ、煮込み系、中華のにおいのする餃子系、パンは中東の他にインドの香りもして、さすが様々な文化の交流するところと、料理本を見るだけでも感心する。

世界三大料理の一つ、トルコともなれば土産物屋にちゃんと日本語の料理本が並んでいる。シチューをいくつか作ってみたが、どれもとてもおいしくできてうれしかった。

世界三大料理の一つ、トルコともなれば土産物屋にちゃんと日本語の料理本が並んでいる。シチューをいくつか作ってみたが、どれもとてもおいしくできてうれしかった。

さらに西へ行ってチュニジア。ここのは本ではなくカードになっていて、もちろんブリックやクスクスの作り方が出ている。

さらに西へ行ってチュニジア。ここのは本ではなくカードになっていて、もちろんブリックやクスクスの作り方が出ている。

昨年はヨルダンで料理本を買い、

昨年はヨルダンで料理本を買い、

今年はシリアでさらにアラブ料理が気に入って、帰路のドバイでとうとうこんな本を買ってしまった。

もともとドイツで出版されたと言うこの本、モロッコ、チュニジア、リビア、エジプト、ドバイ、ヨルダン・パレスチナ、シリア、レバノンの食文化と、それぞれの代表的料理の作り方を紹介している。

どの写真もとてもきれいで眺めているだけで楽しいのだが、本の高さが30cm以上、重さが2キロ以上もある。我ながらよくこんな本を抱えて帰ってきたと思うのだが、重すぎて気楽に読めないのが玉に瑕。

料理本は眺めているだけでもおいしい。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

←人気ブログランキングへ一票、お願いします。

まずは一番近いところでお隣、韓国。

これはレシピ本ではなく、韓国料理の紹介本。何でできていてどうやって食べるか、そして重要な点、どのくらい辛いかが説明された、おそらくは西洋人向けの本。ローマ字表記と一緒にハングルも出ていて、なかなか良くできている。

今年の正月にハノイで買ったベトナム料理の本は香港の出版社のもの。写真がきれいで、材料も身近なので一番作りやすい。生のハーブが手に入ればもっといいけれど。

オーストラリアのタスマニアで買った本は「囚人のレシピ」。タスマニアはイギリスの流刑地だったのでこんなタイトルになっている。中身はなんてことないイギリス料理の本だけれど、蒸しカンガルーの作り方なんてのが出ているところがオーストラリア。

マレーシアで買ったのはニョニャ料理の本。

マレーシアで買ったのはニョニャ料理の本。ニョニャは中国系とマレー系の合体なので料理もカレーあり、中華風ありの合体料理。おいしそうなのだけれどスパイスが複雑なのと時間の掛かる料理ばかりなので一つも作ったことはない。

大体カレー系はスパイスをそろえるのが大変。だから

パキスタン料理も

ネパール料理も

ネパール料理も

南インド、ケララの料理も写真を眺めるだけ。

ただし比べてみると「みんなカレー」と思っていたものの違いがちょっとわかってくる。

パキスタンは肉を使ったこってり重そうなカレーが多いし、南インドはココナッツミルクを使う以外はさらさら軽いカレーが多い。

ネパールの料理本にはカレーよりも野菜のスパイス炒めのような手軽な料理が多い。

ウズベキスタンで買ったこの本はウズベク語、英語、ロシア語の3カ国表記。写真の質は悲しいほど悪いが、全ページカラー写真入りでたくさんの料理が紹介された立派な本だ。

ウズベキスタンで買ったこの本はウズベク語、英語、ロシア語の3カ国表記。写真の質は悲しいほど悪いが、全ページカラー写真入りでたくさんの料理が紹介された立派な本だ。料理はアラブやトルコ風のサラダ、煮込み系、中華のにおいのする餃子系、パンは中東の他にインドの香りもして、さすが様々な文化の交流するところと、料理本を見るだけでも感心する。

世界三大料理の一つ、トルコともなれば土産物屋にちゃんと日本語の料理本が並んでいる。シチューをいくつか作ってみたが、どれもとてもおいしくできてうれしかった。

世界三大料理の一つ、トルコともなれば土産物屋にちゃんと日本語の料理本が並んでいる。シチューをいくつか作ってみたが、どれもとてもおいしくできてうれしかった。 さらに西へ行ってチュニジア。ここのは本ではなくカードになっていて、もちろんブリックやクスクスの作り方が出ている。

さらに西へ行ってチュニジア。ここのは本ではなくカードになっていて、もちろんブリックやクスクスの作り方が出ている。 昨年はヨルダンで料理本を買い、

昨年はヨルダンで料理本を買い、今年はシリアでさらにアラブ料理が気に入って、帰路のドバイでとうとうこんな本を買ってしまった。

もともとドイツで出版されたと言うこの本、モロッコ、チュニジア、リビア、エジプト、ドバイ、ヨルダン・パレスチナ、シリア、レバノンの食文化と、それぞれの代表的料理の作り方を紹介している。

どの写真もとてもきれいで眺めているだけで楽しいのだが、本の高さが30cm以上、重さが2キロ以上もある。我ながらよくこんな本を抱えて帰ってきたと思うのだが、重すぎて気楽に読めないのが玉に瑕。

料理本は眺めているだけでもおいしい。

これはどこの町だったろうか、パプリカ博物館なんてものまであった。

これはどこの町だったろうか、パプリカ博物館なんてものまであった。 広々と豪華な内装のニューヨーク・カフェで食べたロールキャベツも

広々と豪華な内装のニューヨーク・カフェで食べたロールキャベツも 華麗な内装が素敵なレストランで食べたハラースレー(魚のスープ)も

華麗な内装が素敵なレストランで食べたハラースレー(魚のスープ)も ハンガリー一有名なグンデル。

ハンガリー一有名なグンデル。 グンデルでは各国語に訳された料理本も出していて、ちゃんと日本語もある。この本を見ればハンガリー料理がいかにパプリカとラードを多用するかが一目瞭然。毎日食べていたらえらいことになる。

グンデルでは各国語に訳された料理本も出していて、ちゃんと日本語もある。この本を見ればハンガリー料理がいかにパプリカとラードを多用するかが一目瞭然。毎日食べていたらえらいことになる。

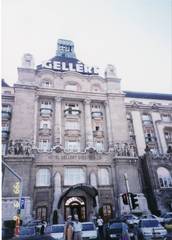

ここは曜日によって男性、女性が入れ替わる。

ここは曜日によって男性、女性が入れ替わる。 市民公園の中にあり、すぐ隣に動物園、そのまた隣にはレストランの「グンデル」がある。

市民公園の中にあり、すぐ隣に動物園、そのまた隣にはレストランの「グンデル」がある。 写真はHPから

写真はHPから 外から見るとトルコのハマムのような丸屋根で、これは期待ができる。

外から見るとトルコのハマムのような丸屋根で、これは期待ができる。

有意義なゲレルト温泉だった。

有意義なゲレルト温泉だった。

牛のモコちゃん(と名札が付いている)

牛のモコちゃん(と名札が付いている)

北上川と黄色く色づいた田んぼが眼下に広がる。

北上川と黄色く色づいた田んぼが眼下に広がる。

日本一の牛飼いたちの写真があったり

日本一の牛飼いたちの写真があったり しかしこんな細切れ肉ではUSビーフとの違いもわからない。

しかしこんな細切れ肉ではUSビーフとの違いもわからない。 南部せんべいのみみ

南部せんべいのみみ 夕食用に買った「うにごはん」もおいしくて、岩手の旅は好評のうちに終了したのだった。

夕食用に買った「うにごはん」もおいしくて、岩手の旅は好評のうちに終了したのだった。 ここは規模が大きくてお客さんもいっぱい。野菜コーナーが充実していて、山盛りのかご3つ分も宅配している人もいる。

ここは規模が大きくてお客さんもいっぱい。野菜コーナーが充実していて、山盛りのかご3つ分も宅配している人もいる。 中にりんごジャムが入ったかわいいパイ、一口サイズが3つで180円、だったかな。

中にりんごジャムが入ったかわいいパイ、一口サイズが3つで180円、だったかな。 またぎの里を称する山奥だ。

またぎの里を称する山奥だ。

ガラス窓越しに見学通路があるが、遠すぎてちょっとつまらない。

ガラス窓越しに見学通路があるが、遠すぎてちょっとつまらない。

道の駅「錦秋湖」

道の駅「錦秋湖」

あちこちで買い集めた雑きのこは油炒めしてから茸汁に。

あちこちで買い集めた雑きのこは油炒めしてから茸汁に。 駅舎に温泉があり、駅の入り口に「ゆ」ののれんが掛かっているのがおかしい。ここも入ってみたいが、めんどくさいことの嫌いな年寄りが一緒なので今回は残念ながらパス。

駅舎に温泉があり、駅の入り口に「ゆ」ののれんが掛かっているのがおかしい。ここも入ってみたいが、めんどくさいことの嫌いな年寄りが一緒なので今回は残念ながらパス。 ネットでは散々「外観がぼろい」と書かれていたのでどれほどかと思っていたが、着いてみれば玄関やロビーはすっきりときれい。

ネットでは散々「外観がぼろい」と書かれていたのでどれほどかと思っていたが、着いてみれば玄関やロビーはすっきりときれい。

お風呂の友はみな色違いのバスケット。

お風呂の友はみな色違いのバスケット。 大浴場の大きな浴槽もたっぷりのお湯が掛け流し。

大浴場の大きな浴槽もたっぷりのお湯が掛け流し。

茸のミートローフ、石垣豆腐、手綱巻

茸のミートローフ、石垣豆腐、手綱巻 真梶木とほろほろ鶏のお造り

真梶木とほろほろ鶏のお造り 海鮮しゃぶしゃぶは蟹とお魚とアワビ

海鮮しゃぶしゃぶは蟹とお魚とアワビ 蒸篭蒸しのお野菜はにんにくの効いた味噌でいただき

蒸篭蒸しのお野菜はにんにくの効いた味噌でいただき 柿と野菜の博多押しは一口でぱっくり

柿と野菜の博多押しは一口でぱっくり こちらの牡蠣の朴葉焼きは牡蠣が大根でくるんであって手が掛かっている

こちらの牡蠣の朴葉焼きは牡蠣が大根でくるんであって手が掛かっている 里芋でできているというこの北上コロッケ、ポテトとクリームの中間のような感じで絶品!

里芋でできているというこの北上コロッケ、ポテトとクリームの中間のような感じで絶品! 海老も揚げたてでおいしい

海老も揚げたてでおいしい 茸ご飯も、蓮根つくねのお吸い物も、ごぼうのお漬物もおいしくて

茸ご飯も、蓮根つくねのお吸い物も、ごぼうのお漬物もおいしくて 最後のデザートまで全員完食。

最後のデザートまで全員完食。

地味目ながらこれまたちゃんと手の掛けられた食事。

地味目ながらこれまたちゃんと手の掛けられた食事。 ということで、これは持ち帰った分。

ということで、これは持ち帰った分。 カメラを持っていなかったのでこの写真はAll aboutの記事からおかりしました。

カメラを持っていなかったのでこの写真はAll aboutの記事からおかりしました。 いろいろ買いこむの、楽し~。

いろいろ買いこむの、楽し~。 中でも興味があったのは「東京もちべん」

中でも興味があったのは「東京もちべん」

3棟並ぶ離れのうち、今夜泊まるのは真ん中の「湖鏡」

3棟並ぶ離れのうち、今夜泊まるのは真ん中の「湖鏡」

曇天ながら湖の向こうには岩手山も見えて、参加者一同大いに喜ぶ。

曇天ながら湖の向こうには岩手山も見えて、参加者一同大いに喜ぶ。 かわいいずんだ餅はいかにも手作りでおいしい。

かわいいずんだ餅はいかにも手作りでおいしい。

ここは本当に大きいけれど、周りの景観はないので夜入った。離れのお湯とは源泉が違い、こちらの方がアルカリ度が若干高いらしい。

ここは本当に大きいけれど、周りの景観はないので夜入った。離れのお湯とは源泉が違い、こちらの方がアルカリ度が若干高いらしい。 本館の内湯。

本館の内湯。

最後に舞茸ご飯をいただいたが、この頃には鍋のお汁は煮詰まっている。

最後に舞茸ご飯をいただいたが、この頃には鍋のお汁は煮詰まっている。 デザートの山葡萄のムースが一番おいしくて、全体に味は悪くないのだが構成が悪くて印象に残らない食事。残念。

デザートの山葡萄のムースが一番おいしくて、全体に味は悪くないのだが構成が悪くて印象に残らない食事。残念。 アクリル絵の具でお絵かきをしたら色止めをして翌朝の朝食に戻してくれる。食後はまた洗ってお土産に。これってコストはかからず、お客は喜ぶいいアイディアだ。

アクリル絵の具でお絵かきをしたら色止めをして翌朝の朝食に戻してくれる。食後はまた洗ってお土産に。これってコストはかからず、お客は喜ぶいいアイディアだ。 おいしいりんごジュースと牛乳の両方出されるのがうれしく、お豆腐、大粒の納豆、フナの甘露煮もとてもおいしかった。

おいしいりんごジュースと牛乳の両方出されるのがうれしく、お豆腐、大粒の納豆、フナの甘露煮もとてもおいしかった。

交番の河童は愛嬌を振りまき

交番の河童は愛嬌を振りまき ポストの上にも河童が座り込んでいる。

ポストの上にも河童が座り込んでいる。