大凡10カ月間も神棚で神さんを祭ってきた頭屋家は前夜に神輿へ遷された。

翌日のこの日は朝から忙しい。

山間地にある桜井市萱森。

標高400mから480mに3垣内が分散する集落だ。

かつては集落内に小学校もあったくらいに住民数は多かった。

昭和30年代は60から70戸もあったが、村を転出される家が増えて今では17戸。

4軒の宮垣内、4軒の中垣内、9軒の下垣内の3垣内からなる。

今年の頭屋家は下垣内。

頭屋家の隣近所の人たちがマツリ用具の製作をしていた場所は門屋の下だ。

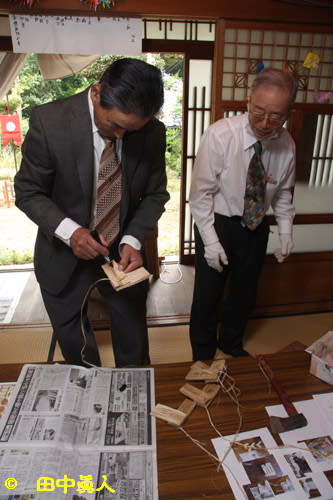

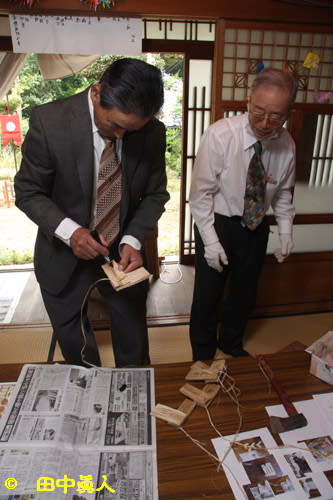

二老でもある祭頭総代はネンブリ(萱森ではコカンボと呼ぶネムの木)の木を伐った材でヨキ、オノ、それぞれを二組作る。

写真では判り難いが両面にマジックインクで細い線を書く。

左が三本で、右は四本だ。

テオキの呼び名もあるヨキ。

充てる漢字は四木。

何故に三本、四本の側面線であるのか。

スマホを駆使してネット探しした頭屋家の娘。

調べた結果といえば、「身を避ける」ということだ。

「身」は「三」で、「避ける」は「四」。

いわゆる語呂合わせである。

「四」は四気。

「太陽、土、水、空気」の四つ、或は「地、水、風、火」でもあるらしい。

ついでに云えばオノも同じく三本、四本線がある。

並べたら、どれがどれだか判らない。

ちなみにヨキ、オノは神社鳥居にかける注連縄に括ってぶら下げる。

萱森ではネムの木をコカンボと呼んでいた。

住民によってはネムの木が訛ってネンブリと呼ぶ人もいる。

ネンブリの葉はトイレに入れると話す頭屋家婦人。

虫が湧かんようにということだ。

水洗便所では虫は湧かない。

私が二十歳まで暮らした大阪住之江の実家が木造住宅時代はボットン便所だった。

今では恐ろしくて、ではなく、足、膝が耐えられない屈んだ状態の排便が懐かしい。

頭屋家婦人が話した虫が湧かないというのはボットン便所時代のことであろう。

枝ごと伐採したネムの木の葉は汲み取りの口から放り込む。

枯れた葉ではなく生葉だった。

便所に湧く蛆虫に去ってもらうまじないのようなものだと話していた。

カマボコ板のような大きさの木を5枚重ねて苧で括っていた頭屋。

頭屋は一老でもあるし、最年長の太夫でもある。

マツリのときにはどの装束になるのか、楽しみだ。

それはともかく頭屋が作っている材はヨキ、オノと同じネムの木である。

重ねた一番上にある木の札に頭人の名前を書きこむ。

これを二組作って鳥居下の両端に置く。

この頭屋の札は「シバ」と呼んでいる。

「シバ」とは何だろうか。

萱森の人たちは判らないという。

私見であるが「シバ」の名で思い起こすのは他所の事例である。

天理市の荒蒔、同市の南六条、大和郡山市の額田部、同市の柏木などで見られるトーヤ家の門。

そこに笹竹を両側に立てる。

土台は芝生だ。

昨今は人工芝に替えた地域もあるが、芝生である。

閃いたのが、その「芝」である。

萱森の頭屋家の印は神社の鳥居下。

場や形式が違っていても名前は同一の「シバ」であった。

頭人、祭頭総代は神社祭祀を務める一老、二老。

二人揃って燈籠、狛犬、掘切小社の春日社と八幡社や山の神などに掛けるコジメ(小注連縄)を結う。

藁材は頭屋家が山間棚田で育てたヒトメボレだ。

収穫した新米藁で結っていた。

鳥居に掛ける注連縄は太目。

頭屋が予めシビ取りをした藁束はヨコヅチで叩いて藁打ちをする。

柔らかくなるまで叩いていた。

県内事例に見られる大注連縄作りは藁束を継ぎ足しして三本拠りする地域が多い。

が、である。

萱森では人足が少ないために作業を工夫して継ぎ足すことはない。

土間とかに藁束を寝かして並べるのだ。

緩んで崩れないように継ぎ足したところは藁縄で強く縛る。

頭になる三本を藁縄で括る。

それを門屋の鴨居にロープで吊るす。

これを三人がかりで捩っていくのだ。

尾の方は撚りながらくるりと曲げてできあがり。

ではなく、房を取り付ける。

房はもっと太目。

これを四束並べてぐぐっと折り曲げて藁縄で締める。

ほぼ出来上がりの状態になれば形を調える。

鴨居に架けた大注連縄からはみ出た藁は鋏で刈り取る。

突き出た藁は引き抜く。

この年はこうした作業であるが、垣内によって若干異なるらしい。

昔はもっと大勢で注連縄を結っていた。

もっと太くて長かったと述懐される。

大注連縄が綺麗にできあがったら、やっとこさの昼食になる。

昼食は祭祀役員および手伝いさんの作業を労いもてなす頭屋家の接待料理。

昔は頭屋家で作った料理だったが簡略化。

料理屋に注文するパック詰め料理に替わった。

頼んだ昼の食事は初瀬街道にある「太寅」。

寿司、料理、仕出し屋を営む料理屋さんだ。

何人かは頭屋家でよばれたが、垣内住民のほとんどは自宅に持ち帰って食べる。

と、いうのも、一旦は解散して1時間後に再び参集する。

そのときはそれぞれが正装してやってくるのである。

先端に黄金色の金属ポールがある大きな日の丸旗を掲げた頭屋家。

伐りとってきた青竹が映える。

高さ6m半にもなる「高龗神社」の幟や頭屋家を示す幕も張っていた。

幟の長さは3m半。

結構な長さである。

その手前に立てて位置を調製しているのは御榊を差し込んだ鏡と刀の立矛や紅白の日ノ御旗、月ノ御旗、槍立矛に御榊台。

頭屋家婦人が並べていた。

(H27.10.24 EOS40D撮影)

翌日のこの日は朝から忙しい。

山間地にある桜井市萱森。

標高400mから480mに3垣内が分散する集落だ。

かつては集落内に小学校もあったくらいに住民数は多かった。

昭和30年代は60から70戸もあったが、村を転出される家が増えて今では17戸。

4軒の宮垣内、4軒の中垣内、9軒の下垣内の3垣内からなる。

今年の頭屋家は下垣内。

頭屋家の隣近所の人たちがマツリ用具の製作をしていた場所は門屋の下だ。

二老でもある祭頭総代はネンブリ(萱森ではコカンボと呼ぶネムの木)の木を伐った材でヨキ、オノ、それぞれを二組作る。

写真では判り難いが両面にマジックインクで細い線を書く。

左が三本で、右は四本だ。

テオキの呼び名もあるヨキ。

充てる漢字は四木。

何故に三本、四本の側面線であるのか。

スマホを駆使してネット探しした頭屋家の娘。

調べた結果といえば、「身を避ける」ということだ。

「身」は「三」で、「避ける」は「四」。

いわゆる語呂合わせである。

「四」は四気。

「太陽、土、水、空気」の四つ、或は「地、水、風、火」でもあるらしい。

ついでに云えばオノも同じく三本、四本線がある。

並べたら、どれがどれだか判らない。

ちなみにヨキ、オノは神社鳥居にかける注連縄に括ってぶら下げる。

萱森ではネムの木をコカンボと呼んでいた。

住民によってはネムの木が訛ってネンブリと呼ぶ人もいる。

ネンブリの葉はトイレに入れると話す頭屋家婦人。

虫が湧かんようにということだ。

水洗便所では虫は湧かない。

私が二十歳まで暮らした大阪住之江の実家が木造住宅時代はボットン便所だった。

今では恐ろしくて、ではなく、足、膝が耐えられない屈んだ状態の排便が懐かしい。

頭屋家婦人が話した虫が湧かないというのはボットン便所時代のことであろう。

枝ごと伐採したネムの木の葉は汲み取りの口から放り込む。

枯れた葉ではなく生葉だった。

便所に湧く蛆虫に去ってもらうまじないのようなものだと話していた。

カマボコ板のような大きさの木を5枚重ねて苧で括っていた頭屋。

頭屋は一老でもあるし、最年長の太夫でもある。

マツリのときにはどの装束になるのか、楽しみだ。

それはともかく頭屋が作っている材はヨキ、オノと同じネムの木である。

重ねた一番上にある木の札に頭人の名前を書きこむ。

これを二組作って鳥居下の両端に置く。

この頭屋の札は「シバ」と呼んでいる。

「シバ」とは何だろうか。

萱森の人たちは判らないという。

私見であるが「シバ」の名で思い起こすのは他所の事例である。

天理市の荒蒔、同市の南六条、大和郡山市の額田部、同市の柏木などで見られるトーヤ家の門。

そこに笹竹を両側に立てる。

土台は芝生だ。

昨今は人工芝に替えた地域もあるが、芝生である。

閃いたのが、その「芝」である。

萱森の頭屋家の印は神社の鳥居下。

場や形式が違っていても名前は同一の「シバ」であった。

頭人、祭頭総代は神社祭祀を務める一老、二老。

二人揃って燈籠、狛犬、掘切小社の春日社と八幡社や山の神などに掛けるコジメ(小注連縄)を結う。

藁材は頭屋家が山間棚田で育てたヒトメボレだ。

収穫した新米藁で結っていた。

鳥居に掛ける注連縄は太目。

頭屋が予めシビ取りをした藁束はヨコヅチで叩いて藁打ちをする。

柔らかくなるまで叩いていた。

県内事例に見られる大注連縄作りは藁束を継ぎ足しして三本拠りする地域が多い。

が、である。

萱森では人足が少ないために作業を工夫して継ぎ足すことはない。

土間とかに藁束を寝かして並べるのだ。

緩んで崩れないように継ぎ足したところは藁縄で強く縛る。

頭になる三本を藁縄で括る。

それを門屋の鴨居にロープで吊るす。

これを三人がかりで捩っていくのだ。

尾の方は撚りながらくるりと曲げてできあがり。

ではなく、房を取り付ける。

房はもっと太目。

これを四束並べてぐぐっと折り曲げて藁縄で締める。

ほぼ出来上がりの状態になれば形を調える。

鴨居に架けた大注連縄からはみ出た藁は鋏で刈り取る。

突き出た藁は引き抜く。

この年はこうした作業であるが、垣内によって若干異なるらしい。

昔はもっと大勢で注連縄を結っていた。

もっと太くて長かったと述懐される。

大注連縄が綺麗にできあがったら、やっとこさの昼食になる。

昼食は祭祀役員および手伝いさんの作業を労いもてなす頭屋家の接待料理。

昔は頭屋家で作った料理だったが簡略化。

料理屋に注文するパック詰め料理に替わった。

頼んだ昼の食事は初瀬街道にある「太寅」。

寿司、料理、仕出し屋を営む料理屋さんだ。

何人かは頭屋家でよばれたが、垣内住民のほとんどは自宅に持ち帰って食べる。

と、いうのも、一旦は解散して1時間後に再び参集する。

そのときはそれぞれが正装してやってくるのである。

先端に黄金色の金属ポールがある大きな日の丸旗を掲げた頭屋家。

伐りとってきた青竹が映える。

高さ6m半にもなる「高龗神社」の幟や頭屋家を示す幕も張っていた。

幟の長さは3m半。

結構な長さである。

その手前に立てて位置を調製しているのは御榊を差し込んだ鏡と刀の立矛や紅白の日ノ御旗、月ノ御旗、槍立矛に御榊台。

頭屋家婦人が並べていた。

(H27.10.24 EOS40D撮影)