正月三が日に車を走らせる。

目的地は大和郡山市内の神社である。

時間的にすべてを巡ることは無理がある。

市内に鎮座する神社数はおよそ80社。

一日に26社以上も廻らないと三日間では終わらない。

調べているのは神社の鎮座地でなく、注連縄の形態と砂撒きの有無である。

神社だけでなく集落にもしていた砂撒きも併せて調べてきた。

大晦日の日に訪れた外川町の八幡神社。

本社殿、末社殿前から砂を撒いて繋げる砂撒きは境内下の階段を下った鳥居までに撒いていた。

初めて見た日は

平成25年の1月2日。

お屠蘇は前日に済ませて2日、3日に駆けずり廻る調査である。

外川の八幡神社は住まいする城町からすぐ近く。

3分ほどで到着する。

車を停めて鳥居横の駐車スペース。

ドアを開けて出たそこにあった砂の道。

まっすぐの砂の道が神社に向かって撒いていた。

感動の瞬間であったが、氏子さんの姿は見られない。

しばらくはその場で佇んでいたが、他地区の調査が待っているから場を離れた。

翌年の平成26年の正月にも訪れたが砂の道はなかった。

当番の人は砂を撒かなかったのでは、と思って他地区の調査に行ったが、モヤモヤ感がどうも残っていた。

次に訪れた日は

平成29年の1月2日。

天理市や田原本町の状況を調べた帰り道に立ち寄ったら、砂の道があった。

あの年だけがしてなかったのかどうかわからないが、2度目に拝見した砂の道に感動だが、この日は氏子さんのSさんに出会った。

砂撒きの概要を教えてくださったSさんは神さんのように思えたくらいに感動した。

あらかた聞いて、今年こそはと思って訪れた外川町の八幡神社。

大晦日の午後にすると聞いていたが、万が一、日程を替える可能性も拭えない。

そう判断してご自宅に居ると思われたSさんを訪ねたら、畑に居るという。

そう教えてくださったのは奥さんだった。

畑の場所はだいたいわかる。

富雄川の堤防道の車道を行けば畑が見える。

何人かが利用している市民の畑地。

20年以上も前である。

場所はこことは違うが、我が家から歩いた富雄川の向こう岸に市民が利用できる畑地があった。

利用料金を支払って畑作にのっこんでいたころを思い出した。

畑におられたSさんは、ちょうど作業を終えて軽トラの車体を洗っていたときだった。

念のためにと尋ねた砂撒きは食事後の午後にするという。

念ために確認した砂撒き。

昔しは大晦日から数えること10日ほど前にしていた。

当時も砂撒きをしていたが、大雨に見舞われた年があった。

せっかく撒いた神さんが通る砂の道が大雨に打たれて流れてしまった。

大雨は30日だった。

すべての砂が流されたわけでもないが、鳥居から登っていく石段に砂が散らばった。

その石段を登っていくときに事故が起こりそうになった。

石段に広がる砂によって履物が滑る。

滑るのは危険なことだから、大晦日にしようということになったわけである。

そのような話をしてくださったSさん。

大晦日の午前中はみなが集まって神社、境内を清掃するという。

年中行事を務める宮役員は宮総代の他、3年任期の1組から6組の代表者と引退するまで務めるという7組代表者で構成するようだ。

また、外川町には旧村の宮座があるという。

特定家の12~13軒で構成される宮座組織であるが、神社行事を務めることはないようだ。

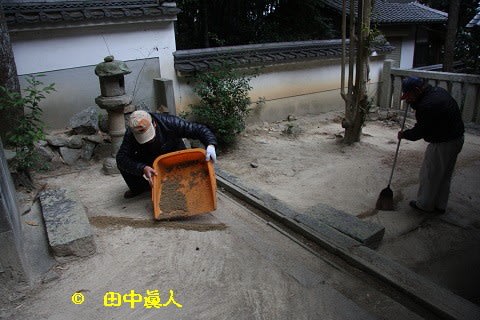

午後の作業が始まった大和郡山市外川町・八幡神社の年迎え行事。

まずは注連縄飾りである。

予め作っておいた注連縄にシデをつける。

固く結った注連縄の一部を逆巻きに広げてシデを挟む。

緩めることで隙間ができる。

そこに挟むだけであるが、外川はシデに神職からいただいたものと思われる麻緒で括っていた。

注連縄は拝殿、本社殿、末社殿に合わせた長さ。

幅がある拝殿は先にシデを付けた注連縄を二人がかりで掛ける。

末社の小社はコミヤ(※小宮)さんと呼んでいたが、大鷦鷯(おおさざきのみこと)を祀る、いわゆる若宮さんであろう。

本社殿と末社殿は一人作業。

注連縄を掛けてからシデを取り付ける。

3本の注連縄は当番の人たちが作ったものでなく隣村の城町の西城(にしんじょ)の人に作ってもらい、有料でわけてもらっているそうだ。

現在の行政地名では城町であるが、かつては城村だった。

富雄川を境に西側が西城(にしんじょ)。東側を東城(ひがしんじょ)と呼ぶ人は昔から住んでいる人たち。

他所から移った新興住宅民では知りえない大字の呼び名であるから、Sさんはためらうことなく「城村(じょうむら)の西城(にしんじょ)」と呼んでいた。

我が家は新興住宅民であるが、さまざまな村行事を取材しているうちに自然と口に出る「城村(じょうむら)、西城(にしんじょ)、東城(ひがしんじょ)」である。

注連縄掛けを終えたら正月の鏡餅も。

これもまた一般的に売られている鏡餅。

鏡餅の形になっている中に小餅が入っている。

かつては鏡餅も村で搗いて供えていたが、正月三が日にひび割れしたそうだ。

日持ちする市販の鏡餅であれば猫や鳥獣に喰われることもない。

もちろんひび割れもしないということで略されたようだ。

注連縄に鏡餅を供えた次が砂撒き。

「神さんが通る道は参道の中央。正中(せいちゅう)に撒く砂の道は踏まないように参拝します」と話してくれたSさん。

かつては富雄川にある奇麗な川砂を掬っていた。

砂はモッコで運んで神社に撒いていた。

私が城町に越してきた30云年前の富雄川は川面に葦などが自然に生えていた。

鯉も鮒も泳いでいた富雄川に、なんとモロコも泳いでいた奇麗な川だった。

実弟の子供たちが我が家にやってきたころ。

甥っ子、姪っ子に行こうと誘った富雄川の魚釣り。

そのころの富雄川は決して奇麗とは言えなかったが、生息するモロコを釣ったときは心が躍ったものだった。

やがて、数年後に始まった護岸工事によって川の様相は思い出せないくらいにすっかり変容した富雄川。

鯉さえ見られなくなった。

Sさんがいう奇麗な川砂はもっと前のことであろう。

川砂の代わりに買ってくる市販の砂。

その量は20kgの砂を4袋も用いる。

同じ量とすればモッコ運びの回数は、ままあったのだろう。

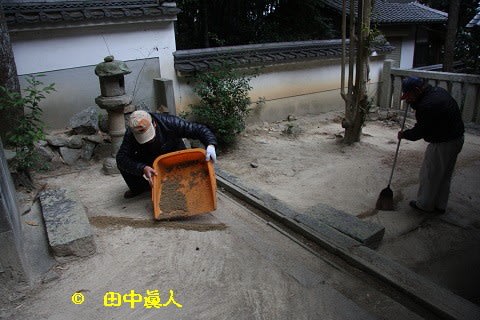

午前中は境内の清掃をしていたが、今年はそれより先の日に積もった落ち葉を拭い去ったという。

落葉の量が多くなったから伐採しようかと考えているようだ。

散らかっていた落ち葉を取り除いて奇麗にしていたが、石段の掃き掃除は念押し作業。

箒で掃いて奇麗にされる。

よく見れば中央に据えた手すりの真下に砂の痕跡が・・。

境内は土の地。

雨が降れば上っ面の砂が流され痕跡はつかないが、石段の場合は若干が残るようだ。

さて、市販の砂は現代的な箕に盛って正中に撒く。

撒き方は見ての通り。

バサバサと上下に揺らした箕から零れ落ちる砂。

均一にすることもなく砂盛りのように撒いていく。

階段下から鳥居までは地道。

丁寧に手で掴んだ砂で盛る人もいる。

鳥居に松飾りを括りつける二人。

これもまた簡略化されて市販の松。

昔はもっと大きかったのだが、といいつつPP製ロープをもって鳥居に括りつけてできあがり。

私が生まれ育った地は大阪・住之江の大和川住宅。

戦後、被災者住宅として建造された大阪市営住宅だった。

記憶にあるのが印刷された門松があった。

市から配られる印刷の門松は玄関の柱に糊付けしていた。

松飾りにしては今では考えられない、昭和30年代の質素な門松を思い出した。

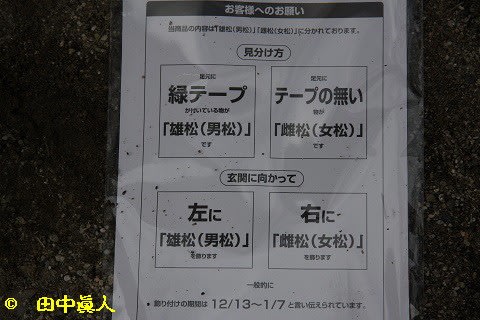

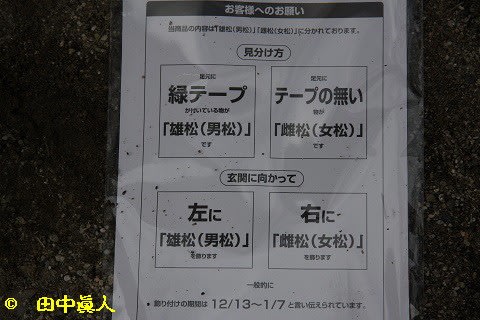

ちなみに松飾りは雄松に雌松の2種類。

左に雄松、雌松は右に立てる。

雄松、雌松の見分け方は、松葉の張り、柔らかさ具合でわかるのだが、製品は説明付き。

現代的になったものだ。

この製品に書いてあった飾りつけ期間。

12月13日から正月明けの1月7日までとある。

12月13日は正月のコトハジメ(※

事始め)。

煤払いをして奇麗にするなど、年神さんを迎える準備を始める日。

また、1月7日は

七日正月。

前日の六日をもって、元日から続いていた正月は六日の夜から七日の朝にかけて正月行事を終える日であるから松飾りは、その日までに取り払う。

さて、神さんが通る砂の道は本社殿、末社殿に繋げるように砂撒きをする。

割拝殿の中央も砂の道。

まっすぐに敷いた砂の道の向こう側は拝殿に登る階段の向こうまで。

砂の道はもう一本あるから、そこから分岐して直角折れ。

砂の道を繋いで末社に。

末社側からも砂の道。

その間を埋めていくように撒いてできあがった。

大和郡山市内に今もなお砂撒きを行っている地域は、外川町の他に、

観音寺町の八幡宮、

野垣内町の若宮社、

白土町の白坂神社、新庄町枝村になる

鉾立地区の鉾立神社がある

現在は5地区に継承されている神社の砂の道であるが、かつては発志院町の八王子神社、新庄町・本村の素盞嗚神社、椎木町の杵築神社・厳島神社、番条町の熊野神社、横田町の八幡神社、池之内町の八幡神社、伊豆七条町の子守神社、小南町の小南神社、井戸野町の八幡神社、額田部北町の推古神社、筒井町の菅田比賣神社、天井町の八幡神社、高田町の天神社、八条町の菅田神社・子守神社、馬司町の杵築神社、長安寺町の厳島神社などでしていたと聞いている。

外堀に囲まれた城下町の内側でなく、城外旧村のほとんどに見られた砂撒きであった。

砂の道の形態でなく、砂モチをしている小泉町の小泉神社に柏木町の素盞嗚神社もある。

(H29.12.31 EOS40D撮影)