7時半、起床。

昨夜は一度しか途中で目が覚めなかった。その一度というのは、2時半頃で、ドイツに行っている卒業生のユミさん(論系ゼミ一期生)からのメールで枕元のケータイが振動したからである。ドイツは午後の7時半頃のはずである。

部屋のテレビで「まれ」を観てから食堂に朝食をとりに行く。ここはビジネスホテルでは一般的なバイキング形式ではなく、ちゃんとお膳で出てくる。

具だくさんのみそ汁と温野菜がとても美味しく、ご飯のお替りをしたくなったが、我慢した。今日は坂井先生と昼食を共にする約束がある。

10時ちょっと前にチェックアウト。ロビーには坂井先生がすでに待っておられた。

坂井先生は私の以前の職場であった放送大学の同僚で、私が早稲田大学に移ってからも(すでに20年が経っている)、ときおりの社交を続けている。夏は大町(松本の近く)の別邸で避暑生活を送っておられるのだが、今回、私の信州旅行とうまくタイミングが合ったので、松本で会いましょうということになったのである。

本日の散歩コースは坂井先生に任せてある。カフェとクラフトの一日になるはずである。

最初に訪れたのはあがたの森通り(駅前の中央通り)にあるブックカフェ「栞日」(しおりび)。ここは去年に松本を訪れた時に前を通って「面白い店ができたな」と思ったが、時間がなくて入らなかったカフェである。坂井先生とはカフェの好みが合うようである。

坂井先生がカフェオレを注文したので、私も同じものを注文する。

置かれているのは雑誌が中心。「地に足がついた生活」をテーマにしているように私には受けとれた。

階段を上がってみる。

2階はオフィスで、3階は展示場。落合恵というイラストレーターの作品が展示されていた。

4階はカフェスペース。

一方の窓際に2、3人用のテーブルとイス。

もう一方の窓際はオーディオ・コーナーになっている。

正しく「隠れ家的カフェ」である。

マスターは20代の青年。お名前を菊地徹さんという。

ここにある雑誌はどれも「リトル・プレス」ですと菊地さんは言う。最初、私はそれを「リトル・プレイス」と聞き間違ったが、考えてみると、それはあながち間違いではなく、「リトル・プレス」は広大なメディア空間における「リトル・プレイス」であるわけだし、それを置いているこの「栞日」というカフェも松本の街というリアル空間における「リトル・プレイス」であるわけだ。これからの時代の「地に足のついた生活」はそうした「リトル・プレイス」を足場にしたものではないだろうか。

あるところに菊地さんが書いている文章から、彼のライフストーリーを紹介しよう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

静岡で生まれ育ち、学生時代を過ごした茨城を離れ、信州に来てから、もうじき5年が経ちますが、移住の理由が旅館への就職で、観光案内も仕事のひとつだったこともあってか、松本の当初に印象は、やはり「クラフトの街」でした。

しかし、暮らすうちに、それはこの街のひとつの側面としては正しいけれど、もちろんそれだけが松本ではないし、むしろそれはこの街が、外からの評価への返答として最近覚えた、やや余所行きの顔であるように思えてきました。

この感覚は、その後、転職で一度松本を離れ、1年間軽井沢に住んでいた時期に、確かな輪郭を持ち始め、松本に戻って店を始めて以降も、変わらず強まり続けています。

では一体、何が松本を松本足らしめているのかと言われれば、それはやはり、この街の背景として悠然と連なる北アルプスの山並みであり、この街に渾々と湧き出る清らなか水の流れであり、その空気の中で呼吸することを選んだ、人々の日々の営みではないでしょうか。

自身、結局出戻って、この街に店を構えた決め手は、山と水と人でした。この土地を選んで、この街で心地よく暮らそうとする人たちには、言語化せずとも共有できる、気概や自負に似たものがあります。銘々それぞれの題目を追い駆けていて、互いにそれを見護っている、そんな寛容さが漂っています。個人店主もユーモアあふれる一匹狼ばかりですが、その群がらないコミュニティの風通しのよさこそが、この街の魅力そのものです。

いま知っている松本は、地に足のついたそれぞれの生活が、無理なく営まれている場所です。民藝、クラフトはもちろんのこと、演劇も、音楽も、アートもあって、駅から徒歩圏内に多様なカルチャーとその担い手が混在する、コンパクトで豊かな城下町です。

一方で、この街にはまだまだ欠けているピースも多く、大いに伸び代あり、とも感じています。その文化的ポテンシャルを引き出すトリガーは、東京を含めた他の地域との対話にあるのでないか、という仮説を立てていた矢先、良縁をいただいた街が吉祥寺でした。

(菊地徹「松本より」より)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

引用した文章は「松本と吉祥寺」というフリーペーパに載っているものだが、菊地さんが仕掛け人の一人である松本と吉祥寺のコラボ企画は、9月3日から23日まで、吉祥寺の「食堂ヒトト」で開催中である。「松本の風を運ぶ料理と展示とお土産と。」がテーマである。12:00~22:00で、火曜日が定休。

「松本と吉祥寺」についての情報は→こちら

たくさんの雑誌の中から菊地さんお勧めの3冊を購入。私とのおしゃべりの中から私が関心を持ちそうなものを選んでくれたのである。

今度伺ったときはこのドーナツをいただきながらコーヒーが飲みたい。朝は8時からやっているというから、ここで朝食というのもいいかもしれない。

このポストカードに描かれたコーヒーを飲みながら読書する熊は菊地さんがモデルなのですかと質問すると、ときどきそう聞かれるのだが違いますと笑って答えられた。

ブックカフェ「栞日」のホームページはこちら。

「栞日」を出て(けっこう長居をしてしまった)、街歩き。坂井先生は子ども時代を松本で過ごしたので、そこここに思い出の場所があるようである。

この街中の湧水もその一つ。

ペットボトルにたくさん水を詰めているおじさんに「このまま飲めるんですか?」と聞くと、「飲めるよ」と言ってから、「私は煮沸してから飲んでるけどね」と言った。そ、そうですか。

「源智の井戸」。ちなみに坂井先生の通っていた小学校は源池小学校というそうである。

サマーセーターを着て来たが、ちょっと暑くなってきた。

「ハッスル・クラブ・ダンディ」。「ハッスル」という言葉が流行ったのはいつのころだったろうか。

古本屋。「タネの中村屋」という看板は隣の建物のものだが、紛らわしいよね。古本屋には看板がないようである。

街歩きの途中で古本屋を見つけたらとりあえず入ってみるというのがわれわれの感覚である。

古本屋に入ったら挨拶代わりに一冊は買うことにしている。

鶴見俊輔と関川夏央の対談本『日本人は何を捨ててきたのか』(筑摩書房、2011)を購入。鶴見俊輔はこの7月20日に93歳で亡くなった。大学の同僚で教務仲間の鶴見太郎先生は俊輔のご子息である。

ご主人に店の名前を尋ねたら、「書肆秋櫻舎」というそうである。出版も出がけているのだ。一昨日は友人Kの別荘「秋桜亭」(「安楽亭」の別名)に泊まって、今日たまたま立ち寄った古本屋が「秋櫻舎」というのも何かの縁だろう。

坂井先生と私にはいくつかの共通点があるが、最近新たに生まれた共通点は、この6月に母親を亡くしたことである。私の場合は6月の初め、坂井先生の場合は6月の下旬である。母親の年齢はともに88歳だった。親の死に伴う感情は一口では表せないが、「ホッとした」という部分があることは、私にも坂井先生にも一致したものだった。そんなことを語り合いながら散歩を続ける。

この映画館はもう営業していない。松本市内(街中)には映画館はないんじゃないかなと。それは意外。

「静」という居酒屋のランチを食べる予定だったが、開店までの待ち時間が長そうだったので、もう少し散歩を続けて、フランス料理の「ル・コトリ」で食べることにする。この店は去年私は初めて入って気に入った店である。

通りの向かいのベンチに座って、開店までの少しの時間を待つ。橋の向こうには昨日行ったカフェ「まるも」がある。

お店の方が「お待たせしました~」と声を掛けてくれた。

「サイトウキネンの方ですか」とマダムに聞かれる。「サイトウキネン」とは「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」のことで、今年から「セイジ・オザワ・松本フェスティバル」と改称された有名なコンサートのことで、毎年、8月・9月に開催される。なかなかチケットの入手が困難であると聞いている。

ランチメニューから、坂井先生は安曇野酵母豚のヒレ肉をチョイス。

冷製コーンスープ。

私がチョイスしたのは阿波尾鶏のロースト。柔らかで香ばしい。甘めのソースとよく合う。

店内の時間はゆっくりと流れている。

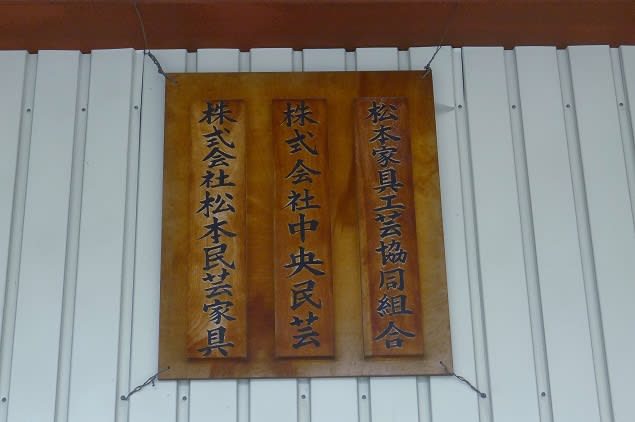

松本民藝家具の工房を尋ねる(坂井先生がアポはとってくれている)。

坂井先生は「椅子」をテーマにした放送授業を企画中で、今回の松本散歩はその取材の下準備を兼ねているのである。坂井先生は経済学者だが、社会学者のジンメルには「橋」と「扉」をテーマにした有名な論文があるので、「椅子」もきっと社会学的な視点から考察ができるに違いないと私は直感的に思うので、この訪問は楽しみにしていた。

Kさんの案内で、工房を見て回ったが、そのときの順序通りではなく、椅子や机の制作過程に沿って再編成してご覧いただく。

製材所から搬入された木材の置き場。松本民芸家具はミズザクラという木が使われている。

工房の一階では木取りの作業が行われている。

これは椅子の座面。

独立した小さな作業場で「曲木」の作業が行われていた。木材をいったん水に浸けてから、乾燥させながら機械で時間をかけて曲げていくのである。

椅子の背枠の部分である。

途中で「ピシリ」と音がして割れてしまうこともある。

工房の二階。木取りされたパーツは削りにかけられる。小さなカンナを使って、丁寧に行われる。

たくさんの小さなカンナたち。これは工房の所有ではなく、職人さん個人の私物である。職人の命といってもいい道具たち。

パーツの組み立ても二階で行われている。細かな調整作業はここで行われる。工房の中枢といってよい。できあがった製品には職人のサインが刻まれるが(椅子の場合は座面の裏側)、サインをするのはこの調整作業に関わる職人さんである。いわば親方にあたる人たちだ。サインをするのは製品への責任を明らかにするためで、修理の依頼が客からあったときは、その職人が修理にあたる。

アームの取り付けを待つ椅子たち。

組み立てられた家具は「塗り」にかけられる。

松本民芸家具に白木の家具はない。何段階かの手塗りの作業を経て完成品になる。

タンスなどの場合は、取っ手などの取り付けがある。

完成した椅子たち。左手奥に昨日私がショールームで見て魅了されたサイドテーブル付のアームチェアがある。10脚限定で生産したもので、いまならまだ在庫がありますよと言われる。ほ、ほしい・・・。しかし、私は買物は現金主義で(一応カードはもっているがめったに使わない)、いま財布には5万円ほどしかない。その椅子は20万ちょっとする。

ご丁寧な説明ありがとうございました。

中通りの「グレイン・ノート」へ。いい天気になってきた。

「グレイン・ノート」のオーナーであり、木工作家でもある指田哲生さんのお話は二階のギャラリースペースで聞く。

坂井先生は「色と形」という視点から椅子について考察しようとしている。

色という観点からは、さきほど視た松本民芸家具と指田さんの椅子には大きな違いがある。松本民芸家具はダークブラウンで、指田さんの椅子はナチュラルカラーである。それは指田さんが木工作家として本格的に活動を始めた1980年代に「ナチュラル」や「シンプル」という言葉が流行していたことと関係があるだろうと私は思った。指田さんの志向と時代の要請がマッチしたのだ。

指田さんのことを木工職人と書くか木工作家と書くかで少し迷ったのだが、木工作家としたのは、指田さんが椅子の制作過程全部に関わっているようだからである。松本民芸家具の工房で見たとおり、そこでは椅子の制作過程は分業的に行われている。各過程にはそれぞれのスペシャリスト(職人)がいて、チームとして椅子の制作にかかわっていた。それが商品としての椅子の完成度と生産性を両立させる方法であることは間違いない。一人一人の職人さんの言葉には手作業ということへのこだわりが強く感じられたが、マクロな視点から見れば、分業というのは一種の機械化であるから、全部の過程を一人でこなしたいという人が出て来ても不思議ではない。そういう人を私は作家と呼ぶ。そしてここには生活(実用)と芸術という昔からある問題がある。私がこれまでに見たもっとも「芸術的な」椅子は、岡本太郎の手になるもので、それは実に座りにくい、人が座ることを拒否するような椅子である。「座る」という椅子の本質的機能を剥奪した椅子である。これは極点な例であり、実際、私が座っている指田さん作の椅子は、よい座り心地なのだが、生活と芸術という対抗(?)軸は問題設定として有効だろうと思う。

社会学では「個人化」というのが現代社会を考える場合のキーワードの1つだが、これを椅子に当てはめて考えてみると、複数の人が一緒に座るベンチが減って、1人で座る椅子の隆盛ということがあると思う。また、ホームレス対策として、都市のあちこちから椅子が消えているという現象も考えるべきテーマであると思われる。「歩く」ことと「座る」ことはワンセットで、街歩きをすれば疲れるので座る場所が必要なのだが、座るためにはお金を出してカフェの椅子に座らないとならないのである。椅子は社会福祉とも資本主義ともかかわっている。「椅子の社会学」は十分可能であろう。

部屋の片隅に置かれているアフリカの椅子(左)と子ども椅子(右)。準備中の「グレインノート椅子展’95」(9月19日~27日)で展示される予定。

興味深いお話ありがとうございました。

インタビューが終わってから坂井先生が自分は実は松本で子ども時代を過ごしたのだという話をされた。ライフストーリーインタビューなら、対象者との関係を円滑なものにするために、最初に話すようなことである(笑)。

椅子を買っていく余裕はないので、お気に入りの作家さんのティーカップを購入。

時刻は午後4時になろうとしている。

密度の濃いインタビューが2つ続いて、われわれには休息とスイーツが必要である。

自家製のコンフィチュール(ジャム)の「モモ・カフェ」へ入る。

アイスクリームにプラムとオレンジのコンフィチュールを掛けていただく。

棚には何種類かのコンフィチュールの大小の瓶が並んでいる。小瓶を購入。

ふと見ると、入口の横に椅子が置かれている。立派な椅子である。若い店主さんに聞くと、彼のお父様の作とのこと。お父様は木工作家なのだそうだ。なんという偶然!休憩で入ったはずがインタビューの続きとなった。

さらにこれは後から資料を見ていて気付いたのだが、「栞日」の菊地さんたちが企画した「松本と吉祥寺」のイベントにこの店のコンフィチュールが出品されているではないか!あらゆるピースがつがなってワンピースになっている。ほどよい大きさの街だからこうした有機的なつながりが可能なのであろう。

最後にもう一軒、カフェに行きましょうと坂井先生。

s

s

途中で、六九通りの瀬戸物屋に坂井先生が入って行った。われわれの散歩は各駅停車の旅に似ている。

今年5月の震災で建物がかなりダメージを受けたようで、今年いっぱいで閉店されるとのこと。

坂井先生が何かを買われたようである。

本日最後のカフェは「ラボラトリア」という雑貨&カフェの店。

窓際の席に座って、坂井先生のポートレイトを撮る。なんだか是枝裕和監督の映画『ワンダフルライフ』の一場面のようである。あの映画では、冒頭、この世とあの世の境界線地帯にある施設に死者が集められて、「人生で一番楽しかった思い出」を面接官から聞かれるのである。そしてその話を元に映像作品が作られ、死者はその一番楽しかった思い出だけを記憶にとどめて(あとの思い出はすべて消去されて)あの世へ旅立つのである。

坂井先生、これまでの人生で一番楽しかった思い出はなんですか?(笑)

坂井先生はコーヒー(コスタリカ)、私は小夏スカッシュ。

小腹が空いたので(間もなく特急あずさに乗らなくてはならない)、ハムとチーズのマフィンのサンドウィッチを注文。

ハムとチーズの他に何かの漬物が入っている。美味。

楽しく、有意義な一日でした。私は旅は一人旅を最上のものと考えていますが、旅先で人と会って、その方に地元を案内していただくことは旅の楽しみの最上のものであるとも思っています。坂井先生、今日はありがとうございました。

今度は東京で秋カフェをいたしましょう。

松本発18時35分のスーパーあずさ32号に乗る。

今日は8月31日。「夏」キャンペーンの最終日だ。さようなら今年の夏。キャンペーンの終わりを待たずに一足先にどこかへ行ってしまった今年の夏だった。

21時過ぎに新宿に到着。

蒲田に着いたのは22時ごろ。「そば新」で空腹を満たしていくことにしよう。

定番のチクワ天うどんのコロッケのせ。

ただいま。

*今日のことは坂井先生がご自身のブログで一足先に書かれています。→こちら