8時、起床。

稲荷、甘団子、サラダ、牛乳、紅茶の朝食。

パンが切れたので、「蒲田屋」へ行って、稲荷と甘団子を買ってきた。最近は名残を惜しんで買いに来る客(私もその一人だ)が増えて午後の早い段階で完売になってしまうのだ。女将さんに「そうですよね」と確認したら、それもあるけれど、材料の在庫が少なくなってきたので、作る量も減っているのだそうだ。月末(31日)まで営業をするものと思っていたら、25日か26日あたりで材料がなくなりそうなので、そこで閉店しますとのこと。そうか、本当に残りわずかなんですね。

今日は放送大学時代の同僚の坂井素思さんと春カフェの約束がある。12時に「パン日和あをや」で待ち合わせなのだが、私が忘れ物を家にとりに帰って、20分ほど遅刻した。坂井さんはビールを飲んで待っていた。「飲めない人を前にビールを飲むのは気が引けるのでちょうどよかったですよ」と言ってくれる。

今日は暖かい。というよりも暑いくらいだ。ゴールデンウィークあたりの気温だそうである。アップルタイザーで喉を潤す。

二階には子連れのママ友たち、一階のもう一つのテーブルも同じく子連れのママ友たちで占められていた。

さて、何を注文しようかな。

本日のスープはジャガイモとキノコのポタージュ。

春色コッペ。これは初めて注文した。サーモンとアボガドとブロッコリーをコッペパンに挟んだもの。

オムレツサンド。

フランスコッペ(林檎とチーズに蜂蜜をかけて)。

放送大学の近況や、年金の話や、レヴィ=ストロースの話などをして、1時間半ほど(坂井さんは2時間近く)滞在した。

腹ごなしに歩きましょうということで、夢見ケ崎動物公園をめざす。途中、鹿島田駅と新川崎駅の間くらいにある「新川崎タウンカフェ」というところに立ち寄る。

ハイタワーマンションの1階にある一種のコミュニティーカフェである。

マンションの住民同士、マンションの住民と地域の住民の交流といううことを目的に、ボランティア団体が運営にあたっているとのこと。われわれはマンションの住民でも近隣住民でもないが、この街を訪れた者にももちろん開かれたカフェである。

ラックには住民の手作りの雑貨やアクセサリーなどが並べられ 、販売されている。

「パン日和あをや」ではスイーツを食べなかったので、私はお汁粉(ほうじ茶付)を注文。坂井さんはハーブティーだったかしら。

夢見ケ崎動物公園にはたくさんの親子連れがいた。

桜はまだだが木蓮とか、

菜の花が咲いている。

暖かい日差しに動物たちも活動的である。

シマウマ。カメラを向けていたら、こちらに駆け寄ってきた。

ち、近い。

この図柄は動物を人間に見立てたもので、サファリパークみたいに檻の外に動物がいるわけではありません。

公園内には神社やお寺もある。安産祈願!

坂井さんは動物よりもベンチの方に関心があるようである。ベンチ・ウォーマーズ・ソサエティ(BWS)というものを立ち上げる構想をもっておられる。詳しくは→こちら

これも彼には一種のベンチに見えるらしい。私には大きな食卓か、舞台のように見えますけど。桜の季節になると人々はこの上にシートを引いて、お花見をするのである。

閉園の時間を知らせるアナウンスが流れた。ここはなんと午後4時に閉園なのである。冬ならわかるが、これからの季節、ちょっと早すぎるのではないかしら。

鹿島田駅から一つ電車に乗り、お隣の矢向駅で下車。

「ノチハレ珈琲店」に入る。

私はパン+イチゴジャム+ノチハレブレンド。 坂井さんはガトーショコラとモカブレンド。

ガンマンが拳銃を構えるように、われわれはときどき互いにカメラを向け合う。

閉店時間の午後6時近くまで、われわれはおしゃべりをした。図書館での過ごし方とか、定年後の生き方とか。

太陽が真西に沈む季節になった。坂井さんとは川崎の駅で別れた。次回は夏カフェですね。

蒲田に返ってきて、「有隣堂」で雑誌を2冊購入。

『NHK俳句』4月号

表紙の一句が面白い。

三椏(みつまた)の花三三(さざん)が九(く)三三が九 稲畑汀子

三椏は三つに分かれた枝の先に花が咲く。枝が3本あれば花の数は3×3=9である。

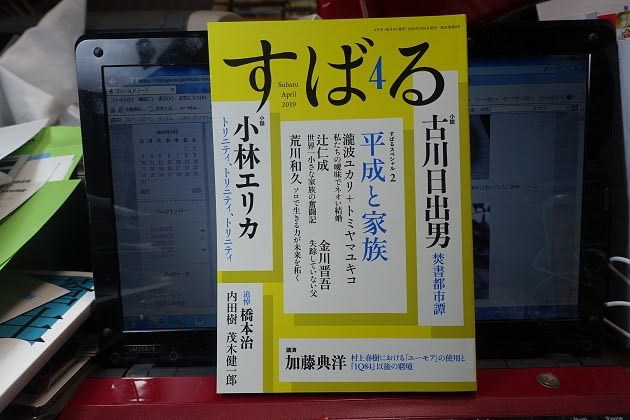

『すばる』4月号(集英社)

先日、送別カフェをしたトミヤマユキコさんの名前が表紙にあったので手に取ったのだが、パラパラと頁をめくってみると、面白そうな文章が並んでいたので購入する。

夕食は焼肉(ジンギスカン風)、チーズ入り笹かまぼこ、サラダ、味噌汁、ご飯。

付け合せはキャベツ、菜の花、人参のソテー。

澤田瞳子さんから『落花』の単行本(中央公論新社)が送られてきた。読売新聞の夕刊に2017年2月3日から11月18日まで連載された小説がついに(やっと)単行本化されたのである。澤田さんにお礼のメッセージをラインで送る。

新聞の連載が終わってから単行本化まで1年4か月かかったのは、文章に手を入れておられたからである。もちろん私の知らない事情もあるのであろうが、新聞連載時の文章と単行本の文章を比べれば(私は全部切り抜いて保存してあるのだ)、加筆修正に相当の時間をかけたことはあきらかである。たとえば、書き出しの一文から違っている。

(新聞連載時)

「湿っぽい風が、粗削りな蔀戸(しとみど)をきしませている。どこからともなく聞こえてくる笛の音が、激しく揺れる客館の悲鳴のようだ。」(カッコ内は振り仮名)

(単行本)

「湿気を孕(はら)んだ暴風が、古びた蔀戸(しとみど)をきしませている。どこからともなく聞こえてくる調子はずれの笛の音が、まるで激しく揺れる客館の悲鳴のようだ。」

加筆修正は4か所。

「湿っぽい風」→「湿気を孕んだ暴風」

「荒削りな蔀戸」→「古びた蔀戸」

「どこからともなく聞こえてくる笛の音」→「どこからともなく聞こえてくる調子はずれの笛の音」

「激しく揺れる客館の悲鳴のようだ」→「まるで激しく揺れる客館の悲鳴のようだ」

一言でいえば、細かい直しである。元のままでもかまわないようにも思えるが、しかし、元の文と加筆修正後の文を比べれば、たしかにニュアンスが違ってくるということがわかる。この調子で全体(単行本で400頁)を見直したならば1年4か月かかっても不思議ではない。こうした細かい(そしてたくさんの)直しの意味するところは、この作品に対する著者の思い入れが並々ならぬものであるということだ。新聞連載というのは、短いサイクルで締め切りがやってくるので、必ずしも文章の洗練が十分でないままにストーリー中心に文章を書いていかなくてはならにところがあるだろう(と素人の私は想像する)。そしてそれでもいい(しかたがない)と割り切れる作家と割り切れない作家がいて、澤田さんは後者だということだ。それはこの作品が自身の代表作になるだろうという予感というか自負というか、そうしたものと結びついていることは間違いない。心して読ませていただきます。

2時半、就寝。