お正月と言えば「お屠蘇」。

自分も用意しようと思ったら「みりん」が僅かしかなく、近所のスーパーに買いに行きました。

それもあり、何度か話題にもなる中、聞かれたのが「お屠蘇ってアルコールは何%くらいあるんですか?」

ドキッ

少なくとも知識としては持っていないし、意識してラベルを見たこともないので、「えーっと、飲んだ感じとかみりんの製法とかから15%くらいでしょうか、、」というあいまいな答えとなりました。

その心は、、、、

①飲んだ感じ

・かなり適当ですが、日本酒と同じくらいというか、甘いシェリー酒とかと似た感じのアルコールを感じます。

②製法

・みりんの製法、実は厳密には知りませんが、上でのシェリー酒に似ていて、醪に焼酎(醸造用アルコール)を入れ、発酵を止める分、米が糖化された糖分が残ると理解していましたので、すると15度内外くらいかなぁと。

こうは言ったものの、嘘をついてはまずいので、国税庁のサイトで調べたら製法自体はまあ間違いないようです。

ただ、これだとアルコール度数が限定されるわけではないようですが、酒税法を見ると明確に定義されていました。

みりん:米、米こうじにしょうちゅう又はアルコール、その他政令で定める物品を加えてこしたもの(アルコール分が 15 度未満でエキス分が40 度以上等のもの)

15度未満、まあそんなところでしょうか。

ここで気になったのが、シェリー酒のアルコールはワインを作る時のブドウ中の糖分由来ですが、みりんの場合、米の糖化による糖分由来のアルコールはあるのかどうか(要はアルコール発酵が起きているのかどうか)。

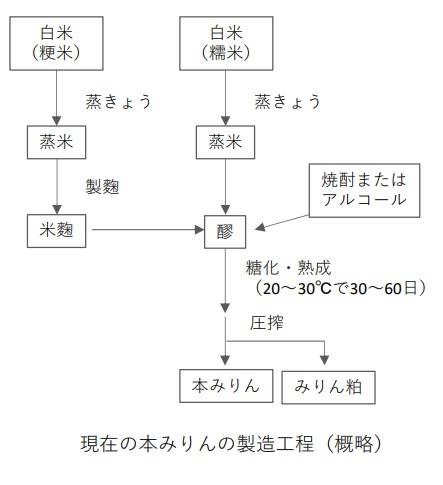

上の国税庁の図では、そこに発酵が起こっているかどうかは明示されていませんが、ユネスコ無形文化遺産登録絡みのネット記事には、こう出ています。

伝統的製法のみりんは、蒸したもち米に、麹と焼酎を加えて約30~60日ほどかけてじっくり発酵させる。価格は500ミリリットルで1000円以上する。スーパーなどで数百円で購入できるみりんは、焼酎のかわりに醸造用アルコールを使い、水アメなどの甘み成分を加えて短期間の発酵で完成させる。価格は500円でお釣くるくらい。

「発酵は生じている」という記載です。

ただ、もう少し調べてみると、上の国税庁の資料の別のところにはこうあります。

現在の製造法の概略は右図のとおりで、もろみ中でこうじによる蒸米(糯米)のデンプンの糖化、タンパク質の分解、香気成分の製成等が起こる。現在の本みりんは 45%前後の糖分と 14%程度のアルコール分を含み、このアルコール分は原料の焼酎またはアルコールに由来し、もろみ中でのアルコール発酵は起こらない。

こちらはきっぱり「発酵していない」そうです。

ちょっとは発酵が生じていそうな気もしますが、まあ国税庁が言っているのだからそうなのでしょうか。。。。。。

★★お酒に関する諸事万端のご相談を承っております(商品企画/情報提供/寄稿等)★★

酒ブログランキングに再度エントリーしました。

←クリック頂けるとうれしいです。

←クリック頂けるとうれしいです。

応援のクリックを↑↑↑↑↑

【アルバイト・契約社員募集中!】

(1)飲食部門(フロアスタッフ兼新規開店企画)

(2)酒類営業部門(倉庫管理兼営業企画)

(3)酒類営業部門(通販管理)

日時・時間はご相談。正社員登用もあり。男女問いません。詳細は当社HPまで。